- HOME

- 【紙ふうせんブログ】

- 紙ふうせんだより

- 紙ふうせんだより 5月号

紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 5月号 (2017/09/20)

皆様、いつもありがとうございます。暑かったり肌寒かったり暑かったりで、体がついていきませんね。5/6の最高気温は28℃、5/10は19℃、そして5/21は31℃と真夏日です!!これは実際しんどいですよ。体調管理には気をつけましょうね。

気持ちの伝わる声掛け

利用者宅に訪問した時には「天気がぐずついて肌寒いけど、体調どうですか?」と挨拶したり、退出時は「来週また来ますね。それまで転ばないようにね。暑いから水分取って、体調気を付けて下さい」などの声掛けを皆さんしているかと思います。そこに“タイムリー”で“リアリティ”のある話題が少しでも入っていると、利用者さんに対してヘルパーさんのいたわりの気持ちが伝わりやすくなります。それは、ヘルパーさんの言葉が職業上の社交辞令ではなく、「本当に心配してくれている」という風に伝わるからです。そして実際に気候等などの“今、現在”にアンテナを張って利用者さんの心配をしていくと、利用者さんの些細な状況に対してもアンテナを張れるように自分自身が変わってきます。いたわりなどの気持ちは伝わってこそ意味を持ちますし、その気持ちが芽生えれば、育てていく事が大切です。

“今、現在”にアンテナを張る

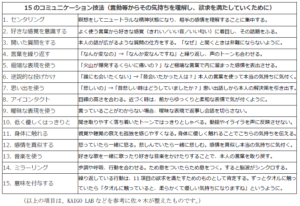

認知症の療法に「バリデーション」というものがあります。意味は「確認」という意味です。昔は、認知症の方は“何を考えているか解らない”“本人も意味を解っていない”と考えられていました。だから“認知症の方の行動や言葉には意味が無い”とされ、認知症の方が(昔で言うところの)“問題行動”をしても、薬でおとなしくさせるか、ほおっておくか、拘束するか、という人間性を無視した対応が取られていたのです。それに対してバリデーションは、「認知症の方の感情を確認しよう」と訴えたのです。認知症の方の行動の意味を理解し、「共感を示す事」ができれば“問題”も改善します。その為には認知症の方の気持ちにアンテナを張らなければなりません。その理解の手引きとして、ナオミ・フェイルは認知症の方は心に「大きな喪失感」を抱えており、それが11項目の欲求として現れると分析しています。その欲求をコミュニケーションで満たしていく事がバリテーションのゴールとされています。そのためのコミュケーション技法として一番に来るのが「センタリング」です。センタリングは、利用者さんと対面する前に準備として自分の心を落ち着ける作業です。

-

リラックスして目を閉じ、下腹部(おへそより下、いわゆる丹田)に意識を向ける。

-

ゆっくりと鼻から息を吸い、呼吸が体の芯を通って丹田にまで至り戻ってくるイメージを持ち、ゆっくりと倍の時間をかけて口から息を吐く。これを数回繰り返す。

これ、実は“今、現在”に集中するという作業なんです。どうしてこんな事が自分の心を落ち着ける事になるのでしょうか、その原理を考えてみましょう。気が付いた方もいると思いますが、センタリングは実は“瞑想”の技法なんです。瞑想は古代インドに発し、仏教等で発展していったものです。

未来ではなく、今、現在に集中する

仏教では世の中の全ては移ろいゆくもので、固定的なものは何一つ無いとしました。しかし人間は、自分の健康や所有物等に過度こだわってしまい、それらを失ってしまう事に対して恐れを生じているというのです。つまり「不安」とは常に、未来へのネガティブな予測(何かを喪失する恐怖)なのです。まだやって来ない不確かな未来への、ある意味頭でっかちな不安を達観するために、瞑想では、意識を「考え」(未来・観念)ではなく「身体」(現在・存在)に向けます。それが、身体感覚や呼吸への意識の集中なのです。そして、呼吸を整える事によって気持ちを整え、その呼吸が体をめぐる事を意識する事によって、今現在ここにある確かな命を感じ、命のありのままの姿を受け入れていこうというものです。少し前に話題になったラグビー日本代表の「五郎丸ポーズ」がありますよね。これも似たようなものですが、自分なりのルーティーンを用いて目の前のボールや自分の存在に集中し、“失敗したらどうしよう”という予期不安を拭い、ポテンシャル(可能性として持つ力)を高めるのです。

新・瞑想法マインドフルネス

NHKの科学番組「サイエンスZERO」で『新・瞑想法 マインドフルネスで脳を改善!』という放送がありました。Googleなど世界的な企業で「集中力が高まる」「業務効率が上がる」などの理由で、瞑想法が取り入れられているというのです。そのやり方を紹介します。

-

静かに目を閉じ呼吸に注意を向ける。

呼吸に集中するため、呼吸に伴う身体の変化を意識します。吸う時には「膨らみ膨らみ」吐く時には「縮み縮み」と心の中で唱えても良いでしょう。大切なのは呼吸や身体をコントロールしようとしない事。雑念も生じてきますが振り払おうとしない事。作為的になるとそれがこだわりとなって逆効果です。リラックスした自然体が大切です。

-

雑念に気づいたら、再び呼吸に注意を戻す事を繰り返す。

雑念があまり出て来なくなり心が静まったら、マインドフルネス(今この瞬間を全身全霊で感じる)を始めます。足の裏の感覚、座っている感じ、体がすっと伸びている感じ、また、風のそよぎや周囲の物音や香りなど、なるべく偏らずに同時にいろんなものを感じ取ります。終わる時はまぶたの裏に注意を向けてゆっくりと目を開けます。

番組では、マインドフルネスを継続して行った人の脳の海馬(海馬は記憶や感情のコントロールに関わり、ストレスを受けると損傷しうつ病や認知症に繋がる)の灰白質が増加し、不安やストレスの信号を発する偏桃体が5%減少したという研究結果が紹介されていました。

「ただの言葉」から「伝わる言葉」へ

本当に自分の気持ちを伝えたようという時は、当然ながらしっかりと相手を見て、相手の事を考える気持ちで自分の中が満たされている状態で行う事が望ましいものです。毎度毎度できる事ではありませんが、ここ一番の勝負所というものはあります。勝負所で自分が雑念に引きずられていたら、相手に伝えるべき「自分の気持ち」さえも、粗末に扱っているという事です。これは「一期一会」という「今この時は、二度と繰り返される事は無いとを心得て誠意を尽くす」という日本文化の伝統とも共鳴します。「ただの言葉」から「伝わる言葉」へと変わっていくという事は、自分自身の心を育むという事でもあるのです。

【紙面研修】

バリテーション療法について

バリテーション療法では、癒しが必要な認知症高齢者を「元気な自分自身」「住み慣れた生活空間」「家族」の3つを喪失している「大きな喪失感を抱える人」としています。バリデーションの中心課題は、その「大きな喪失感」に共感を示し、いかに癒していくかという事になります。

ナオミ・フェイル(1932~アメリカ)が、1963〜1990年代前半にかけて多くの事例から分析した以下の「11項目の欲求」に対して少しでも満たしていくことが、コミュニケーションの目標となります。そのためには、ごまかしのケア(パッシング・ケア)をやめ、認知症高齢者の気持ちを検証・確認(バリテーション)する事から始まります。

~“あなたの求めているもの”を確認する~

(1)安らかな死を迎えるために、まだやり終えていないことを解決したい。(2)心安やかに生きたい。

(3)五感や身体能力、身体的な自由度、記憶力等が低下しても、平静な気持を回復したい。

(4)現実を(納得できない内容でも)理解したい。なじみのある人間関係や居心地がよい所を見つけたい。

(5)理解できる自分でいたい。アイデンティティー、地位や名誉等自分の大切なもの、自尊心を保ちたい。

(6)役に立ちたい。有益でありたい。

(7)話を聞いて欲しい。尊敬されたい。

(8)愛されたい。一緒にいたい。(人間関係欲求)

(9)動けなくされたり拘束されたりすることなく、安全に守られ安心していたい。

(10)触角、視覚、聴覚、嗅覚、味覚などさまざまな事を感じたい。(感覚刺激欲求)性的欲求。

(11)苦痛や不快を軽減したい。

【情報提供】

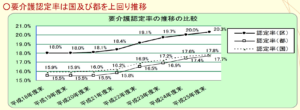

来年度は、医療と介護の同時報酬改定が予定されています。ほぼ決まりなのは、現役世代並みの収入のある方は3割自己負担となります。その他には、 例えば、要介護認定率などは自治体によってばらつきがありますが、認定率の高い自治体には低い自治体をモデルとして介護保険の制度運用の“適正化を指導する”という事も考えられています。

世田谷区の出現率は、国平均よりも2.5ポイントも高くなっており、“甘い”という指摘を受けそうです。

“適正化”がどのよう求められるかはまだわかりませんが、それに対応できるよう、これまで以上に根拠を持ったサービス提供を心がけることが必要となっていきます。

****今回のお便りはいかがでしたか?****

バリテーション療法をよく読んでみると「何だ、あたりまえの事じゃないか」と思いませんでしたか? それでいいのです。昔の認知症ケアは人権や自尊心など当たり前の事が、何の理解も検証もなくないがしろにされてきたという事なんですね。マインドフルネスも根源的な人間らしい生活としては、実は当たり前の事なんです。例えば「マインドフルネスに食事をする」とは「ご飯の香りを楽しんで、よく見て色艶を愛でて、よく噛んで味わって、暖かさや甘みや舌触りを十分に感じて…」となります(反省)。マインドフルネスをすると、心が満たされるようになるそうです。日常生活でやってみるのも良いでしょう。また、利用者さんと向き合う時に、利用者さんの呼吸、肌の張り、瞳の光、声の響き、浮かびあがってくる歴史的背景、座っている感じ、等々を全身全霊で感じていこうとする事も有りでしょう。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

フリーワード記事検索

カテゴリー

最近の記事

紙ふうせん

紙ふうせん(梅ヶ丘オフィス)

●住所:〒154-0022東京都世田谷区梅丘1-13-4

朝日プラザ梅ヶ丘202(MAP)

●TEL:03-5426-2831

●TEL:03-5426-2832

●FAX:03-3706-7601