- HOME

- 【紙ふうせんブログ】

- 紙ふうせんだより

- 平成27年

平成27年

平成27年2月 紙ふうせんだより (2015/03/12)

皆様、いつもありがとうございます。だんだんと暖かくなってきてほっとしています。昨年のような大雪が無いのが救いです。天気が悪いと事故が起こらないかなと心配になります。

さて、心配の種は、実はいたるところに転がっています。電車に乗れば電車の事故、交通事故、通り魔の凶行、食品の偽装や汚染、放射線被ばく。血圧やコレステロール値、巨大地震はいつ起こるかわかりません。しかしそういった心配事に振り回されずに、日常生活を過していけるのはなぜでしょう。

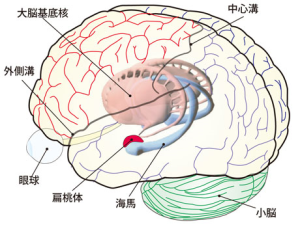

不安をコントロールする扁桃体

脳科学では、扁桃体という部位が“不安”と

いう感情をコントロールしていると考えられて

います。扁桃体が機能しないある人は、薬物中

毒者にナイフを突きつけられ「殺すぞ」と脅さ

れてもまったく恐怖を感じることがなかったそうです。扁桃体を削除したマウスの実験では感電する装置にセットされた餌を、何度

感電しても食べようとします。この事から、痛みを予測して適切に恐れる機能が失われ、欲求のままに行動していると考えられま

す。野生動物が自然界で生き残っていく為には、危険を本能的に察知し回避する事が重要です。その為に不安や恐れという感情があ

り、扁桃体はそれらをコントロールしているのです。そして、扁桃体の適切な活動は危険回避という生物の生存に必要な防御作用ですが、何かをきっかけに活動が過剰になってしまうと、常に強い不安にさらされる“うつ病”になるという仮説が立てられています。

心身の防御機能の過剰反応

どうして扁桃体が過活動になってしまうのでしょうか。脳内ホルモンのバランスなど、さまざまな説明がなされていますが、ここでは現代病の一つであるアレルギー疾患を例に、考えてみたいと思います。アレルギーとは、人間の体に害を及ぼす異物に反応して体の防御機能が働くべきところに、防御機能が過敏になり害のないものにまで反応してしまっている状態です。なぜそのような暴走が起きてしまうのかというと、病的なまでの除菌・抗菌生活が原因の一つと言われています。仕事を失った防御機能が、余計な仕事をしてしまっているのです。『清潔はビョーキだ』(朝日文庫)などの著作があり、回虫などの研究で知られる藤田紘一郎氏は、適度に細菌と触れ合わないと免疫機能が育たないと指摘しています。

人間の免疫力の70%は腸内細菌の働きによって作られます。赤ちゃんは産まれたらいろいろなものをなめたがります。これは腸内細菌を入れようとしているのです。パンダは生まれたら必ずお母さんのうんちをなめます。なぜかと言うと、腸内細菌の持っているササを消化する酵素を赤ちゃんパンダが持っていないからです。コアラもそうです。(中略)最近、生まれたばかりの赤ちゃんで、アトピーになっている赤ちゃんのうんちを調べたら、40%の赤ちゃんに大腸菌が一匹もいませんでした。大腸菌が一匹もいないという事は、この地球上で生き物として育っていないということです。無菌室に入れ無菌の餌をあげられた実験動物みたいなものです。」(藤田紘一郎氏の講演より)

の論旨と同じ文脈で扁桃体について考えると、本来恐れを感じるべき事に、恐れを感じずに生活した結果として、突然に恐れを感じなくても良いものにまで恐れを感じるようになってしまったと、私見ですが言えなくはないでしょうか。扁桃体や免疫機能の仕事量低下による機能低下があるところに、何かをきっかけにした過剰反応が起こるという構図です。

恐れるべきことと、恐れざるべきこと

「勇とは、人が恐れるべきことと、恐れざるべきことの区別である。」とは、新渡戸稲造が『武士道』で紹介しているプラトンの考えです。人が恐れるべきことを恐れないという事は、本当に大切なものとそうでないものの区別がついていないとも言えます。それは時代が変われど常に人の心の課題であり続けました。

例えば、どんな結果になるか解りきっているのに犯罪に手を染める人や、従業員の生活や人生など一切考えないブラック企業の経営者や、自分や身内への利益誘導ばかり考えている政治家や官僚、ウソで身を飾る人や、泣き続ける我が子を無視してスマホをずっといじっている母親など、例をあげればきりがないくらい出てきます。そしてそれらの人々もまた、何かを大切に思っていて、それに対しては一所懸命に生きているので、本当に大切なものを見ていない事に気が付いていないか、開き直ってあえて無視しているのです。現代日本は、マスメディアなどもでも“勝ち組”“負け組”などの言葉を使い、他人を蹴落とす事を肯定するような物言いをしている始末ですから、社会全体が大切なものを見失ってきているのではないかと、私は恐れるのです。このような社会的状況でのうつ病の増加は、社会的病理と言ってよいでしょう。

生きることではなくて、よく生きること

プラトンはその著作で師ソクラテスの言葉として「いちばん大事にしなければならないのは生きることではなくて、よく生きることだ」と述べています。この「よく生きる」事については、過度な延命を見直してQOL(クオリティ・オブ・ライフ 生活や人生や命の“質”)を重視する方向性や、かつて介護の目的は、“三大介護”(排泄、入浴、食事)とされてきましたが、今、スピリチュアル・ケアこそが介護の目的とさえ言われるようになってきた新しい介護文化とも合致します。

プラトンやソクラテスの主張を煎じ詰めれば、よく生きて“魂”を高める事こそが、人生の目的と言えるかと思います。(ちなみにプラトニック・ラブとは「プラトン的な魂を高める聖なる愛」という意味です。)ソクラテスは「『よく』というのと『立派に』というのと『正しく』というのは同じである」と言っています。そして同時に、恐れるべき事を恐れなかった結果として、自らの魂を貶めてしまう事に警告を発しています。

私たちが介護をしていく中で、ただ単に介護というサービスを提供するだけでなく、スピリチュアル・ケアを目指していく時、その良い介護は、その生き方は、利用者さんの“魂” (スピリチュアル)を癒していくのみならず、私たち自身の“魂”を高めて行くものだと信じています。皆様はいかがでしょうか。

自らの“魂”を高めゆく生き方を探し求めていくうちに、介護という仕事に縁あって出会ったという原点を、忘れないようにしていきたいと私は思っています。

汝、自身を知れ (以下はもうちょっと学びたい人の為に…読み飛ばしても可)

ソクラテス(紀元前469年頃 – 紀元前399年4月27日)は、「汝、自身を知れ」と、動物ではなく、本当に人間らしい生き方とは何かと追求したがゆえに、哲学の父と呼ばれています。ソクラテスに著作は無く弟子のプラトンがソクラテスを主人公として物語を書き、その哲学を現代に伝えています。なおプラトンはアリストテレスの師でもあります。

(死生観について)

「死を恐れることは、実は知者ではないのに知者であると思いこむこと以外の何ものでもないからです。すなわち、知らないことを知っていると思いこむことなのです。実際、だれ一人として死というものを知りもしなければ、ひょっとするとそれは人間にとってありとあらゆる善いものの中でも最大の善であるかも知れないということも知らないくせに、それが災いの中でも最大のものであるということをまるでよく知っているかのように恐れているのです。そしてまさにこのことが、どうして無知、それも最も恥ずべき無知でないことがありましょうか。つまり、知らないことを知っていると思いこんでいるという無知でないことが。」(『ソクラテスの弁明』プラトン著)

ソクラテスやプラトンは、“死”に対しても恐れざるべきこととしています。死とは逆の“生存”にこだわりすぎると、金銭や世俗的名誉、社会的地位ばかりに執着する事になり、かえって自らの“魂”を汚す事になりかねないことを「恐れるべきこと」としています。

(蓄財や栄誉について)

「よき友よ、・・・・できる限り多量の蓄財や栄誉のことのみを考えて、知見や真理やまた自分の霊魂をできる限りよくすることなどについては、少しも気にかけず、心を用いもせぬことを、君は恥辱とは思わないのか」(『ソクラテスの弁明』プラトン著)

ソクラテスは、人間には誰にでもある良心の命令に従って忠実に生きることが、人間の真の生き方なのだと主張しています。

ソクラテスの主張が正しいと教条的に信じる必要はありません。ただ、私たちは人間の生死や、人生の最晩年に携わる仕事をしている者として、「私自身が、人間の生き方として、一体何を大切にしようとしているのだろう」と自分自身を深めていく事は、必要な事ではないでしょうか。

画像出典:www.actioforma.net

2015年3月12日 2:47 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

平成27年1月 紙ふうせんだより (2015/03/10)

皆様、明けましておめでとうございます。皆様と新しい年を迎える事ができて本当にうれしいです。年末年始には、仕事をして頂いたヘルパーさんもおりました。重ねてお礼を申し上げます。お正月には、皆様は、来し方を振り返る余裕は持てましたでしょうか。昨年1年だけでも訪問介護事業所としては、新たに60人以上の利用者さんと出会い、同時にその約8割程度の人数の方々とお別れをしました。お別れは、卒業・入院・入所・永眠等です。慌ただしい訪問介護の仕事ですが、それでも出会い別れた方に、少しだけでも何かを届ける事ができたのではないかと思っています。あらためて、ヘルパーの皆様や利用者の皆様との縁に感謝の念を表したいと思います。いつもいつもありがとうございます。

縁と絆

ところで“縁”とは、本来「縁起」という仏教用語ですが、難しい解説は抜きにしてその言葉の印象を述べると、“眼には見えないけど何かしら繋がっている関係”とでも言いましょうか。震災以降に流行している「絆」という言葉は、人と人の明瞭な結びつきを確認したいという願望を示しているように感じますが、それに対して“縁”とは明瞭な関係性の背後にある結びつける力のようなものと言えるでしょう。出会いの不思議は、本当のところ誰にも解りません。ただ、その背後に何かしらの意味や、根源的な因果があるのではないかとの推察が、縁起にはあります。縁を大切にする心には“無関係”という関係は無く、遠い外国の事柄ですら、何かしら私と繋がっているという感性をもたらします。そのような感性からは、たとえ相手が見えなくてもお礼は言われなくても、誰かの役に立ちたいという謙虚な優しさが生じてくるでしょう。そして大切なのは、そのような“縁”を知らなくても知らされていなくても、“縁”は確かにあると多くの人が感じている事ではないでしょうか。

知りもせず 知らされもせず

さて、介護の仕事を志望する方の中には、「人の役に立ちたい」という動機を前面に出して面接に来られる方がいます。良い心がけですが少々気になる事もあり、「介護の仕事は、相手から“ありがとう”と言われるばかりでは無いですよ。自分が良かれと思って行った事が、相手の反感を買う事もありますが、どう思いますか?」と聞くようにしています。

このような時、自分が相手に役に立ちたい一心で、相手の状況を“自分の力で”変えてやろうという狭い視野になってしまっている事があるようです。その時見えているものは、相手の本当の気持ちではなく、自分自身の“やりがい”や“使命感”であったり、“介護手順”だったりします。役の立ちたい一心で、役に立っている自分を確認したくて、知らず知らずに、お仕着せの優しさを相手に押し付けてしまう事も考えられます。

そんな風に肩に力を入れなくても、役に立とうと思っても思わなくても、実はすべての生命(いのち)は、何かの誰かの役に立っているのではないかという事を考えさせられる一編の詩があります。詩集『風が吹くと』(1977年)から引用します。

『生命は』

吉野弘

生命は

自分自身だけでは完結できないように

つくられているらしい

花も

めしべとおしべが揃っているだけでは

不充分で

虫や風が訪れて

めしべとおしべを仲立ちする

生命はすべて

そのなかに欠如を抱き

それを他者から満たしてもらうのだ

世界は多分

他者の総和

しかし

互いに

欠如を満たすなどとは

知りもせず

知らされもせず

ばらまかれている者同士

無関心でいられる間柄

ときに

うとましく思うことさえも許されている間柄

そのように

世界がゆるやかに構成されているのは

なぜ?

花が咲いている

すぐ近くまで

虻の姿をした他者が

光をまとって飛んできている

私も あるとき

誰かのための虻だったろう

あなたも あるとき

私のための風だったかもしれない

自己完結を破る力

作者は、芙蓉の花を見ていて、雌しべと雄しべが受粉しにくい形状になっている事に気が付きました。簡単に自家受粉してしまうとその種が滅んでしまいかねないため、あえて「自己完結」しないように生物種にとって一番大切な生殖に他者を介在させているのではないか、という発見からこの詩の着想を得たようです。『詩の楽しみ』には作者自身の思索が以下のように綴られています。

「生命というものは、自己に同意し、自己の思い通りに振る舞っている末には、ついに衰滅してしまうような性質のものではないでしょうか。その安易な自己完結を破る力として、ことさら、他人を介入させるのが、生命の世界の維持原理なのではないかと思われます。

もしも、このような生命観が見当違いでないとすれば、生命体はすべてその内部に、それ自身だけでは完結できない『欠如』を抱いており、その欠如を『他者』によって埋めるよう、自己を運命づけている、ということができそうです。

他者なしでは完結することのできない生命、そして、おたがいがおたがいにとって必要な他者である関係、これは、もしかしたら生命世界の基本構造ではないのか――」

完璧主義を越えていくい力

私たち人間は、その多くの人は、「自分の思い通りに生きたい」という願望を持っています。しかし、思い通りにならない現実と接すれば苛立ちますし、思い通りにならない相手を排除したいという気持ちも生じてくるでしょう。“権利擁護”の研修では、そのような気持ちが虐待の背景にあることも指摘されています。ある研修の配布資料には「人間は完璧ではないのだから、援助に完璧を求めてはならないし、完璧であってはならない」という趣旨の文がありました。完成度の高さの追求は悪い事ではありませんが、形にはまってしまえば弊害も出てくるというものです。例えば、介護手順書通りに完璧に援助を遂行しようとすれば、利用者さんの小さな変化や可能性を見落とし、かえって良い介護からは遠ざかってしまう事もあるでしょう。完璧さばかりを求めていくと、かえって視野が狭まります。そのような視野狭窄を破っていくためには、「他の人が見たらどう感じるだろう」「自分の感じた事だけではなく、人の意見も聞いてみよう」というような、あえて『他者』を自分の中に取り込んでいく事も必要なのです。「自己完結を破る力」とは、「完璧主義を越えていく力」でもあるのです。

自身を成長に導く力

介護の現場では、「ホウレンソウ」が大切だと言われています。皆様もご存じの報告・連絡・相談です。何事も自分だけで片付けようとせずに誰かに話してみる事によって、安易な自己完結を破っていくのです。また、困った事があったら誰かに相談できる術を持っている人は、悩みから、自分自身を見つめ直す力を得ていくでしょう。事業所としては、皆様からのホウレンソウをしっかりと受け止めていきたいと願っています。是非、積極的にホウレンソウをお願いいたします。また、ホウレンソウがしづらい気持ちの中には、「失敗したと思われたくない」「失敗をとがめられたくない」という気持ちもあるでしょう。しかしその背景には、自分は完成された大人でありたいという気持ちから、ちょっとした不遜さが生じているのかもしれません。そのような時、不思議な縁の力で“失敗”が生じ、“自己完結が破られる”という事態になり、そこから何かを得て、「失敗は成功のもと」という新たな可能性が生じるという事もあります。欠けるという事は、常に新たな創造性の萌芽をそこに含むのです。「自己完結を破る力」は「自身を成長に導く力」でもあるのです。

お互いに支え合う関係を目指して

私たち事業所としては、皆様の支えになりたいし、至らぬところを改善していきたいと思っています。しかし私たちサービス提供責任者は完全ではありませんし、ケアマネージャーもそれは同じです。私たちが良い仕事をするには、皆様の力が必要です。お互いに欠けるところを満たしあう関係として、お互いに支え合い、お互いが新たな創造性を発揮し、より良く変わっていけるように念願しています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2015年3月10日 5:02 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

フリーワード記事検索

カテゴリー

最近の記事

紙ふうせん

紙ふうせん(梅ヶ丘オフィス)

●住所:〒154-0022東京都世田谷区梅丘1-13-4

朝日プラザ梅ヶ丘202(MAP)

●TEL:03-5426-2831

●TEL:03-5426-2832

●FAX:03-3706-7601