- HOME

- 【紙ふうせんブログ】

- 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより

紙ふうせんだより6月号 (2015/07/31)

皆様、いつもありがとうございます

梅雨です。自転車のスリップ(マンホール、横断歩道、歩道の段差)、傘さし運転による出会い頭の事故には、くれぐれもご注意ください。レインコートなど事前の準備と、余裕を持った移動をお願いいたします。

さて、正月から数えてもう一年の折り返し地点です。「一年の計は元旦にあり」と言いますが、ここらでもう一度自分のやりたい事や目標を振り返ってみるのも良いでしょう。

私の本当に“やりたい事”は何だろう?

就職活動など学生や若い人は、度々「私の本当に“やりたい事”は何だろう?」と自問自答をします。それは「どんな職業に就きたいか」として具体化され、明確になれば行動に結びつきます。しかし、なかなか明確にならない方もいます。明確化されないのは、自分自身の掘り下げ不足や視野の拡がり方などの問題もあるでしょう。また、マニュアル的な“目標は具体的なほど実現する”などの考え方に偏りすぎると、一面性の弊害が出てくる場合もあります。職業というのは器であって、本質的には「そこに何を入れるのか」という“想い”が重要なのです。問われているのは、「どんな」ではなく「どのように」という事なのです。

サッカーをやりたい、映画をやりたい、起業をしたい、ビジネスパーソンとしてバリバリと仕事をしたい等という事が見えているということは、幸せな事です。それを目指していけば良い。しかしそこに、自分の何を入れていくのかという事が無ければ、例えばサッカー哲学や、どのような映画で人間の何を謳い上げるのか、誰の為に何の為にという信念がなければ、一流になるなど程遠く生き残る事さえ危ういと思われます。介護の仕事も、誰の為に何の為にという信念に裏打されていなければ、皆さんのように長く続ける事はできなかったと言えるでしょう。

一方で、つきたい職業ややりたい事が分らないという事も、決して寂しいわけでも劣っているわけでもありません。「どのようにありたいか」という人間性を追求してゆく信念があれば、器の具体性が無くても、可能性はいつどんな時でも拡がっていると言えるでしょう。もし、中身ではなく器にしか価値がないのであれば、

仕事を引退した隠居には、価値が無いという事になってしまいます。そうでは無い事を私たちは介護を通して知っています。

仕事を引退した隠居には、価値が無いという事になってしまいます。そうでは無い事を私たちは介護を通して知っています。

また別の例えをすれば、「どのようにありたいか」は、人生の土台であり、その上に「やりたい事」が乗っているとも言えましょう。6月18日の研修では土台としての「パーソンセンタードケア」があり、それを具体的に表現する技術としての「ユマニチュード」について学びました。このような、重なりあっている構造に理解があれば「私の本当にやりたい事は何だろう?」というように、自分自身の方向性について取り組んでいる事は、若年者も高齢者も年齢に関係なく、実は同じであるという事が了解されます。要介護高齢者には、職業などのやりたい事やれる事はもう無いかもしれません。しかし、人生の総まとめという場面において、より直接的に「どのような人生、生き方でありたいか」という課題を、まさに体現しなければならない段階に入っているのです。

やりたい事とやるべき事

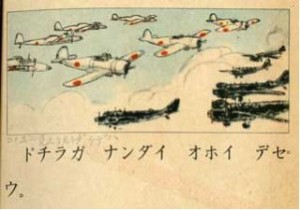

ミャンマーの非暴力民主化運動の指導者、アウンサンスーチーさん(独立を目前にして暗殺された「ビルマ建国の父」アウンサン将軍の娘、1991年ノーベル平和賞受賞)は、インタビューで「研究者になりたかった」と語り「政治家になった事を後悔していないか?」との問いに「人生にとって、やりたい事よりもやるべき事をやらなければならない時があるのです」と答えています。スーチーさんは、軍事独裁政権の圧政を許してはおけないという人間としての信念に基づいて行動を起こしました。それは、狭い意味で自分を“犠牲にして”というようなものではなく、より自分自身を高め信念に生きるという意味で、自分の為でもあり皆の為でもあったのです。そして「やるべき事をやらなければならない時」も、年齢に関係なく現れます。例えば“神風”に散った青年たちも、やりたくて“特攻”したのではなく、郷土の人々の平和な暮らしの為、それを“やるべき事”として飛び立ったのです。祖国がいずれ平和になるようにと祈り、願いを後世の人々に託したのです。『きけ わだつみのこえ』(岩波文庫)に収められている学徒出陣した上原良司の遺書にもそれを伺う事ができます。

いずれにしろ、自分の人生の終わりを見通すようになると、やるべき事の比重が大きくなってくると思われます。それを具体化すれば、後進を育てるという事が中心になってくるのではないでしょうか。その「育てる」という事を本当に行おうとすれば、それは相手を自分のカラーに染め上げるというようなエゴの拡大ではなく、相手の内発性や主体性を信じ託して、その人が自分の中に秘めている宝石に気が付き、自分らしく輝いていけるようにしてく事となるのではないでしょうか。私の行った雑な介護にもかかわらず、私の頭のてっぺんから爪先まで全身を包み込むように暖かく眺め、「ありがとう、また来てね」とおっしゃって下さる方の眼の中に、そして時に厳しい眼の中に、その「託す」ような育つのを見守る気持ちを見る事があります。この時、お世話をしているのは私達ではなく、実は立場は逆で、自分はお世話をされているのだと痛感させられるのです。(それに気が付かずに「この利用者は何も文句を言わないから楽だ」と思ってしまう浅ましい自分がいる事もありますが…)

このように介護の世界では、主体と客体の逆転が常に生じます。その逆転の作用こそが、利用者の意欲を高め介護職の自分自身を癒すという働きを生じさせるのではないでしょうか。

足下を掘れ、そこに泉あり

自分はどうするべきか考えあぐねている方に、「足下を掘れ、そこに泉あり」とのニーチェの言葉を贈ります。足下とは、自分の置かれている状況や環境、自分に起こった事、自分が起こした事、自己の内面、今の仕事など人によって捉え方は様々できます。掘るとは、それらに真剣に向き合い誠実に我が身を振り返る事です。今ある関係性や出来事に着目し、そこから意味を汲み上げる作業です。そのように、他人の足元や他の場所ではなく自分自身の足元を掘り下げる事こそが、自分自身にとっての本当の“宝”となるのではないでしょうか。

| (資料)1945年5月11日 22歳で沖縄県嘉手納沖で戦死した、上原良司の遺書(下線は佐々木)「所感」栄光ある祖国日本の代表的攻撃隊ともいうべき陸軍特別攻撃隊に選ばれ、身の光栄これに過ぐるものなきと痛感いたしております。 思えば長き学生時代を通じて得た、信念とも申すべき理論万能の道理から考えた場合、 これはあるいは自由主義者といわれるかもしれませんが。自由の勝利は明白な事だと思います。 人間の本性たる自由を滅す事は絶対に出来なく、たとえそれが抑えられているごとく見えても、 底においては常に闘いつつ最後には勝つという事は、 かのイタリアのクローチェもいっているごとく真理であると思います。権力主義全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも必ずや最後には敗れる事は明白な事実です。 我々はその真理を今次世界大戦の枢軸国家において見る事ができると思います。 ファシズムのイタリアは如何、ナチズムのドイツまたすでに敗れ、 今や権力主義国家は土台石の壊れた建築物のごとく、次から次へと滅亡しつつあります。真理の普遍さは今現実によって証明されつつ過去において歴史が示したごとく未来永久に自由の偉大さを証明していくと思われます。 自己の信念の正しかった事、この事あるいは祖国にとって恐るべき事であるかも知れませんが吾人にとっては嬉しい限りです。 現在のいかなる闘争もその根底を為すものは必ず思想なりと思う次第です。 既に思想によって、その闘争の結果を明白に見る事が出来ると信じます。愛する祖国日本をして、かつての大英帝国のごとき大帝国たらしめんとする私の野望はついに空しくなりました。 真に日本を愛する者をして立たしめたなら、日本は現在のごとき状態にはあるいは追い込まれなかったと思います。 世界どこにおいても肩で風を切って歩く日本人、これが私の夢見た理想でした。空の特攻隊のパイロットは一器械に過ぎぬと一友人がいった事も確かです。 操縦桿をとる器械、人格もなく感情もなくもちろん理性もなく、ただ敵の空母艦に向かって吸いつく磁石の中の鉄の一分子に過ぎぬものです。 理性をもって考えたなら実に考えられぬ事で、強いて考うれば彼らがいうごとく自殺者とでもいいましょうか。 精神の国、日本においてのみ見られる事だと思います。 一器械である吾人は何もいう権利はありませんが、ただ願わくば愛する日本を偉大ならしめられん事を 国民の方々にお願いするのみです。こんな精神状態で征ったなら、もちろん死んでも何にもならないかも知れません。 ゆえに最初に述べたごとく、特別攻撃隊に選ばれた事を光栄に思っている次第です。飛行機に乗れば器械に過ぎぬのですけれど、いったん下りればやはり人間ですから、そこには感情もあり、熱情も動きます。 愛する恋人に死なれた時、自分も一緒に精神的には死んでおりました。 天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから何でもありません。 明日は出撃です。 過激にわたり、もちろん発表すべき事ではありませんでしたが、偽らぬ心境は以上述べたごとくです。 何も系統立てず思ったままを雑然と並べた事を許して下さい。 明日は自由主義者が一人この世から去って行きます。彼の後姿は淋しいですが、心中満足で一杯です。 言いたい事を言いたいだけ言いました。無礼をお許し下さい。ではこの辺で |

| 【解説】上原は権力主義全体主義の国家は「必ずや最後には敗れる」と日本の敗戦を予見している。その「自己の信念の正しかった事」を「祖国にとって恐るべき事」ではあるが「吾人にとっては嬉しい」と述べている。あえて毒杯を呑んだソクラテスにも似た心境だろう。「大帝国たらしめん」とは皮肉と偽装だろう。一貫して“日本”との文言を使い、一度も“大日本帝国”とは言わない上原の愛する祖国は「日本」なのだ。「真に日本を愛する者をして立たしめたなら、日本は現在のごとき状態にはあるいは追い込まれなかった」と、日本の取るべき別の道があった事を示唆しつつ、権力主義全体主義の支配者たちが偽りの愛国者である事を見抜いている。「願わくば愛する日本を偉大ならしめられん事を国民の方々にお願いするのみです」と後進の日本人に願いを託し、自己の信念は国家権力と戦う「過激」なものとし、「彼の後姿は淋しい」と権力主義全体主義に呑み込まれ“大日本帝国”に殉じるように見える淋しさを記しつつも、実は「愛する日本を」後世の「国民の方々にお願い」し、誤りに気付かせる為に死して国を諌める信念に忠実である自己を「心中満足で一杯です」としている。上原の心は真に自由だったのだろう。なお、上原は出撃前の昭和20年4月、最後の別れのため帰郷した夜、家族や近所の人々に対して「俺が戦争で死ぬのは愛する人たちのため、戦死しても天国へ行くから、靖国神社には行かないよ」と語ったという。その魂も真に自由であった。今の日本人は上原の願いどおり「世界どこにおいても肩で風を切って歩く」事ができる。世界中で平和主義の「日本」が認知され、武力によって国際紛争を解決しないという主張が、不安定な世界情勢の中で信頼に値するからだ。東南アジア(ミャンマーやタイなど)や西アジア(イスラム圏)の人々は、日本に対して親愛と尊敬を示す方が多いと言われている。権力主義全体主義の人はそれをもって「日本は、太平洋戦争によって欧米の植民地支配から解放した英雄だからだ」と言うが根本的に誤りである。日本が尊敬されるのは、植民地支配からの独立のきっかけを作ったという事もないわけではないが、その後の日本が真摯に反省し偉大な理想を掲げ憲法9条を抱き、敗戦の焼野原から立ち上がり、ベトナム戦争などにも参加せずODAなど平和外交に努め、戦後70年にわたる不戦・非暴力を築いてきた、その歴史の転換にこそある。今再び権力主義全体主義が、権力者のエゴを国家にまで拡大しようとその暴力を増しているこの状況に、私は上原ら先人に対して申し訳ないと思う。今、戦後を生きる日本人の覚悟が再び問われている。 |

2015年7月31日 12:37 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

平成27年2月 紙ふうせんだより (2015/03/12)

皆様、いつもありがとうございます。だんだんと暖かくなってきてほっとしています。昨年のような大雪が無いのが救いです。天気が悪いと事故が起こらないかなと心配になります。

さて、心配の種は、実はいたるところに転がっています。電車に乗れば電車の事故、交通事故、通り魔の凶行、食品の偽装や汚染、放射線被ばく。血圧やコレステロール値、巨大地震はいつ起こるかわかりません。しかしそういった心配事に振り回されずに、日常生活を過していけるのはなぜでしょう。

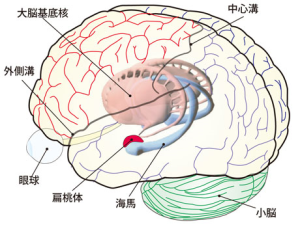

不安をコントロールする扁桃体

脳科学では、扁桃体という部位が“不安”と

いう感情をコントロールしていると考えられて

います。扁桃体が機能しないある人は、薬物中

毒者にナイフを突きつけられ「殺すぞ」と脅さ

れてもまったく恐怖を感じることがなかったそうです。扁桃体を削除したマウスの実験では感電する装置にセットされた餌を、何度

感電しても食べようとします。この事から、痛みを予測して適切に恐れる機能が失われ、欲求のままに行動していると考えられま

す。野生動物が自然界で生き残っていく為には、危険を本能的に察知し回避する事が重要です。その為に不安や恐れという感情があ

り、扁桃体はそれらをコントロールしているのです。そして、扁桃体の適切な活動は危険回避という生物の生存に必要な防御作用ですが、何かをきっかけに活動が過剰になってしまうと、常に強い不安にさらされる“うつ病”になるという仮説が立てられています。

心身の防御機能の過剰反応

どうして扁桃体が過活動になってしまうのでしょうか。脳内ホルモンのバランスなど、さまざまな説明がなされていますが、ここでは現代病の一つであるアレルギー疾患を例に、考えてみたいと思います。アレルギーとは、人間の体に害を及ぼす異物に反応して体の防御機能が働くべきところに、防御機能が過敏になり害のないものにまで反応してしまっている状態です。なぜそのような暴走が起きてしまうのかというと、病的なまでの除菌・抗菌生活が原因の一つと言われています。仕事を失った防御機能が、余計な仕事をしてしまっているのです。『清潔はビョーキだ』(朝日文庫)などの著作があり、回虫などの研究で知られる藤田紘一郎氏は、適度に細菌と触れ合わないと免疫機能が育たないと指摘しています。

人間の免疫力の70%は腸内細菌の働きによって作られます。赤ちゃんは産まれたらいろいろなものをなめたがります。これは腸内細菌を入れようとしているのです。パンダは生まれたら必ずお母さんのうんちをなめます。なぜかと言うと、腸内細菌の持っているササを消化する酵素を赤ちゃんパンダが持っていないからです。コアラもそうです。(中略)最近、生まれたばかりの赤ちゃんで、アトピーになっている赤ちゃんのうんちを調べたら、40%の赤ちゃんに大腸菌が一匹もいませんでした。大腸菌が一匹もいないという事は、この地球上で生き物として育っていないということです。無菌室に入れ無菌の餌をあげられた実験動物みたいなものです。」(藤田紘一郎氏の講演より)

の論旨と同じ文脈で扁桃体について考えると、本来恐れを感じるべき事に、恐れを感じずに生活した結果として、突然に恐れを感じなくても良いものにまで恐れを感じるようになってしまったと、私見ですが言えなくはないでしょうか。扁桃体や免疫機能の仕事量低下による機能低下があるところに、何かをきっかけにした過剰反応が起こるという構図です。

恐れるべきことと、恐れざるべきこと

「勇とは、人が恐れるべきことと、恐れざるべきことの区別である。」とは、新渡戸稲造が『武士道』で紹介しているプラトンの考えです。人が恐れるべきことを恐れないという事は、本当に大切なものとそうでないものの区別がついていないとも言えます。それは時代が変われど常に人の心の課題であり続けました。

例えば、どんな結果になるか解りきっているのに犯罪に手を染める人や、従業員の生活や人生など一切考えないブラック企業の経営者や、自分や身内への利益誘導ばかり考えている政治家や官僚、ウソで身を飾る人や、泣き続ける我が子を無視してスマホをずっといじっている母親など、例をあげればきりがないくらい出てきます。そしてそれらの人々もまた、何かを大切に思っていて、それに対しては一所懸命に生きているので、本当に大切なものを見ていない事に気が付いていないか、開き直ってあえて無視しているのです。現代日本は、マスメディアなどもでも“勝ち組”“負け組”などの言葉を使い、他人を蹴落とす事を肯定するような物言いをしている始末ですから、社会全体が大切なものを見失ってきているのではないかと、私は恐れるのです。このような社会的状況でのうつ病の増加は、社会的病理と言ってよいでしょう。

生きることではなくて、よく生きること

プラトンはその著作で師ソクラテスの言葉として「いちばん大事にしなければならないのは生きることではなくて、よく生きることだ」と述べています。この「よく生きる」事については、過度な延命を見直してQOL(クオリティ・オブ・ライフ 生活や人生や命の“質”)を重視する方向性や、かつて介護の目的は、“三大介護”(排泄、入浴、食事)とされてきましたが、今、スピリチュアル・ケアこそが介護の目的とさえ言われるようになってきた新しい介護文化とも合致します。

プラトンやソクラテスの主張を煎じ詰めれば、よく生きて“魂”を高める事こそが、人生の目的と言えるかと思います。(ちなみにプラトニック・ラブとは「プラトン的な魂を高める聖なる愛」という意味です。)ソクラテスは「『よく』というのと『立派に』というのと『正しく』というのは同じである」と言っています。そして同時に、恐れるべき事を恐れなかった結果として、自らの魂を貶めてしまう事に警告を発しています。

私たちが介護をしていく中で、ただ単に介護というサービスを提供するだけでなく、スピリチュアル・ケアを目指していく時、その良い介護は、その生き方は、利用者さんの“魂” (スピリチュアル)を癒していくのみならず、私たち自身の“魂”を高めて行くものだと信じています。皆様はいかがでしょうか。

自らの“魂”を高めゆく生き方を探し求めていくうちに、介護という仕事に縁あって出会ったという原点を、忘れないようにしていきたいと私は思っています。

汝、自身を知れ (以下はもうちょっと学びたい人の為に…読み飛ばしても可)

ソクラテス(紀元前469年頃 – 紀元前399年4月27日)は、「汝、自身を知れ」と、動物ではなく、本当に人間らしい生き方とは何かと追求したがゆえに、哲学の父と呼ばれています。ソクラテスに著作は無く弟子のプラトンがソクラテスを主人公として物語を書き、その哲学を現代に伝えています。なおプラトンはアリストテレスの師でもあります。

(死生観について)

「死を恐れることは、実は知者ではないのに知者であると思いこむこと以外の何ものでもないからです。すなわち、知らないことを知っていると思いこむことなのです。実際、だれ一人として死というものを知りもしなければ、ひょっとするとそれは人間にとってありとあらゆる善いものの中でも最大の善であるかも知れないということも知らないくせに、それが災いの中でも最大のものであるということをまるでよく知っているかのように恐れているのです。そしてまさにこのことが、どうして無知、それも最も恥ずべき無知でないことがありましょうか。つまり、知らないことを知っていると思いこんでいるという無知でないことが。」(『ソクラテスの弁明』プラトン著)

ソクラテスやプラトンは、“死”に対しても恐れざるべきこととしています。死とは逆の“生存”にこだわりすぎると、金銭や世俗的名誉、社会的地位ばかりに執着する事になり、かえって自らの“魂”を汚す事になりかねないことを「恐れるべきこと」としています。

(蓄財や栄誉について)

「よき友よ、・・・・できる限り多量の蓄財や栄誉のことのみを考えて、知見や真理やまた自分の霊魂をできる限りよくすることなどについては、少しも気にかけず、心を用いもせぬことを、君は恥辱とは思わないのか」(『ソクラテスの弁明』プラトン著)

ソクラテスは、人間には誰にでもある良心の命令に従って忠実に生きることが、人間の真の生き方なのだと主張しています。

ソクラテスの主張が正しいと教条的に信じる必要はありません。ただ、私たちは人間の生死や、人生の最晩年に携わる仕事をしている者として、「私自身が、人間の生き方として、一体何を大切にしようとしているのだろう」と自分自身を深めていく事は、必要な事ではないでしょうか。

画像出典:www.actioforma.net

2015年3月12日 2:47 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

平成27年1月 紙ふうせんだより (2015/03/10)

皆様、明けましておめでとうございます。皆様と新しい年を迎える事ができて本当にうれしいです。年末年始には、仕事をして頂いたヘルパーさんもおりました。重ねてお礼を申し上げます。お正月には、皆様は、来し方を振り返る余裕は持てましたでしょうか。昨年1年だけでも訪問介護事業所としては、新たに60人以上の利用者さんと出会い、同時にその約8割程度の人数の方々とお別れをしました。お別れは、卒業・入院・入所・永眠等です。慌ただしい訪問介護の仕事ですが、それでも出会い別れた方に、少しだけでも何かを届ける事ができたのではないかと思っています。あらためて、ヘルパーの皆様や利用者の皆様との縁に感謝の念を表したいと思います。いつもいつもありがとうございます。

縁と絆

ところで“縁”とは、本来「縁起」という仏教用語ですが、難しい解説は抜きにしてその言葉の印象を述べると、“眼には見えないけど何かしら繋がっている関係”とでも言いましょうか。震災以降に流行している「絆」という言葉は、人と人の明瞭な結びつきを確認したいという願望を示しているように感じますが、それに対して“縁”とは明瞭な関係性の背後にある結びつける力のようなものと言えるでしょう。出会いの不思議は、本当のところ誰にも解りません。ただ、その背後に何かしらの意味や、根源的な因果があるのではないかとの推察が、縁起にはあります。縁を大切にする心には“無関係”という関係は無く、遠い外国の事柄ですら、何かしら私と繋がっているという感性をもたらします。そのような感性からは、たとえ相手が見えなくてもお礼は言われなくても、誰かの役に立ちたいという謙虚な優しさが生じてくるでしょう。そして大切なのは、そのような“縁”を知らなくても知らされていなくても、“縁”は確かにあると多くの人が感じている事ではないでしょうか。

知りもせず 知らされもせず

さて、介護の仕事を志望する方の中には、「人の役に立ちたい」という動機を前面に出して面接に来られる方がいます。良い心がけですが少々気になる事もあり、「介護の仕事は、相手から“ありがとう”と言われるばかりでは無いですよ。自分が良かれと思って行った事が、相手の反感を買う事もありますが、どう思いますか?」と聞くようにしています。

このような時、自分が相手に役に立ちたい一心で、相手の状況を“自分の力で”変えてやろうという狭い視野になってしまっている事があるようです。その時見えているものは、相手の本当の気持ちではなく、自分自身の“やりがい”や“使命感”であったり、“介護手順”だったりします。役の立ちたい一心で、役に立っている自分を確認したくて、知らず知らずに、お仕着せの優しさを相手に押し付けてしまう事も考えられます。

そんな風に肩に力を入れなくても、役に立とうと思っても思わなくても、実はすべての生命(いのち)は、何かの誰かの役に立っているのではないかという事を考えさせられる一編の詩があります。詩集『風が吹くと』(1977年)から引用します。

『生命は』

吉野弘

生命は

自分自身だけでは完結できないように

つくられているらしい

花も

めしべとおしべが揃っているだけでは

不充分で

虫や風が訪れて

めしべとおしべを仲立ちする

生命はすべて

そのなかに欠如を抱き

それを他者から満たしてもらうのだ

世界は多分

他者の総和

しかし

互いに

欠如を満たすなどとは

知りもせず

知らされもせず

ばらまかれている者同士

無関心でいられる間柄

ときに

うとましく思うことさえも許されている間柄

そのように

世界がゆるやかに構成されているのは

なぜ?

花が咲いている

すぐ近くまで

虻の姿をした他者が

光をまとって飛んできている

私も あるとき

誰かのための虻だったろう

あなたも あるとき

私のための風だったかもしれない

自己完結を破る力

作者は、芙蓉の花を見ていて、雌しべと雄しべが受粉しにくい形状になっている事に気が付きました。簡単に自家受粉してしまうとその種が滅んでしまいかねないため、あえて「自己完結」しないように生物種にとって一番大切な生殖に他者を介在させているのではないか、という発見からこの詩の着想を得たようです。『詩の楽しみ』には作者自身の思索が以下のように綴られています。

「生命というものは、自己に同意し、自己の思い通りに振る舞っている末には、ついに衰滅してしまうような性質のものではないでしょうか。その安易な自己完結を破る力として、ことさら、他人を介入させるのが、生命の世界の維持原理なのではないかと思われます。

もしも、このような生命観が見当違いでないとすれば、生命体はすべてその内部に、それ自身だけでは完結できない『欠如』を抱いており、その欠如を『他者』によって埋めるよう、自己を運命づけている、ということができそうです。

他者なしでは完結することのできない生命、そして、おたがいがおたがいにとって必要な他者である関係、これは、もしかしたら生命世界の基本構造ではないのか――」

完璧主義を越えていくい力

私たち人間は、その多くの人は、「自分の思い通りに生きたい」という願望を持っています。しかし、思い通りにならない現実と接すれば苛立ちますし、思い通りにならない相手を排除したいという気持ちも生じてくるでしょう。“権利擁護”の研修では、そのような気持ちが虐待の背景にあることも指摘されています。ある研修の配布資料には「人間は完璧ではないのだから、援助に完璧を求めてはならないし、完璧であってはならない」という趣旨の文がありました。完成度の高さの追求は悪い事ではありませんが、形にはまってしまえば弊害も出てくるというものです。例えば、介護手順書通りに完璧に援助を遂行しようとすれば、利用者さんの小さな変化や可能性を見落とし、かえって良い介護からは遠ざかってしまう事もあるでしょう。完璧さばかりを求めていくと、かえって視野が狭まります。そのような視野狭窄を破っていくためには、「他の人が見たらどう感じるだろう」「自分の感じた事だけではなく、人の意見も聞いてみよう」というような、あえて『他者』を自分の中に取り込んでいく事も必要なのです。「自己完結を破る力」とは、「完璧主義を越えていく力」でもあるのです。

自身を成長に導く力

介護の現場では、「ホウレンソウ」が大切だと言われています。皆様もご存じの報告・連絡・相談です。何事も自分だけで片付けようとせずに誰かに話してみる事によって、安易な自己完結を破っていくのです。また、困った事があったら誰かに相談できる術を持っている人は、悩みから、自分自身を見つめ直す力を得ていくでしょう。事業所としては、皆様からのホウレンソウをしっかりと受け止めていきたいと願っています。是非、積極的にホウレンソウをお願いいたします。また、ホウレンソウがしづらい気持ちの中には、「失敗したと思われたくない」「失敗をとがめられたくない」という気持ちもあるでしょう。しかしその背景には、自分は完成された大人でありたいという気持ちから、ちょっとした不遜さが生じているのかもしれません。そのような時、不思議な縁の力で“失敗”が生じ、“自己完結が破られる”という事態になり、そこから何かを得て、「失敗は成功のもと」という新たな可能性が生じるという事もあります。欠けるという事は、常に新たな創造性の萌芽をそこに含むのです。「自己完結を破る力」は「自身を成長に導く力」でもあるのです。

お互いに支え合う関係を目指して

私たち事業所としては、皆様の支えになりたいし、至らぬところを改善していきたいと思っています。しかし私たちサービス提供責任者は完全ではありませんし、ケアマネージャーもそれは同じです。私たちが良い仕事をするには、皆様の力が必要です。お互いに欠けるところを満たしあう関係として、お互いに支え合い、お互いが新たな創造性を発揮し、より良く変わっていけるように念願しています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2015年3月10日 5:02 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成27年, 紙ふうせんだより

平成26年12月 紙ふうせんだより (2015/03/10)

皆様いつもありがとうございます。寒いですね~。身が縮こまって体も硬くなってしまいますね。ご利用者さんも体が痛くなります。体操を促してみましょう。皆さんも自転車運転の判断や操作が鈍くなると思われますので、くれぐれも事故にはご注意下さい。見通しの悪いところでは、徐行や一時停止をお願いします。

12月22日は冬至です。冬至は一年のうち最も昼の短い日です。どんどん短くなってきた昼が、冬至を境にこれからは長くなっていきます。それを昔の人は、太陽が死んで生まれ変わると考えました。冬至をさす言葉に「一陽来復(いちようらいふく)」というものがありますが、その意義は「陰が極まって陽がかえってくること」や「悪い事ばかりあったのがようやく回復して善い方に向いてくること」となっています。(今年の冬至は19年に一度の特別な冬至で朔旦冬至と言い、冬至に新月が重なります。太陽と月の再生の日が重なる朔旦冬至は、古来朝廷では盛大な祝宴を催しました。)

昔話に現れる“死と再生”のテーマ

昔話には庶民の智恵や人生訓があり、時代の変化に耐える重みがあるからこそ語り継がれます。その中には普遍的なテーマがあり、象徴的に表現される“死と再生”もその一つです。

河合隼雄は『日本人とアイデンティティ』の中で、「赤ずきん」を例に「成長するためには、内面的に死と再生ということを経験しなくてはならない」と語っています。

日本の昔話でも、「一寸法師」が死を覚悟して敢えて鬼に飲み込まれる事によって、一人前の大人として生まれ変わる事ができましたし、「こぶとり爺さん」では恐ろしい

鬼との出会いをユーモアによって乗り越え、コブが治ります。また、「花咲かじいさん」では“枯れ木に花が咲く”という命の再生の前には、愛犬の死がありました。

赤ずきんが狼のお腹に食われながら、またそこから出てきたことは、おとぎ話の中によく出てくる「死と再生」というテーマを示していると思います。赤ずきんが一段と成長するにためには、内面的に死と再生ということを経験しなくてはならないのではないでしょうか。

こんな風に考えてゆくと、赤ずきんがお母さんの言いつけを破ったことは悪いことだし、危険でもあるけれど、本当に成長してゆくためには必要なことだったとさえ考えられます。(『日本人とアイデンティティ』)

ノーベル平和賞のマララさんの話

女性や子供が教育を受ける権利を訴えて武装勢力に頭を撃たれたマララ・ユスフザイさんは、国連でのスピーチで、次のように語っています。

「2012年10月9日、タリバンは私の額の左側を銃で撃ちました。私の友人も撃たれました。彼らは銃弾で私たちを黙らせようと考えたのです。でも失敗しました。(中略)私の人生で変わったものは何一つありません。次のものを除いて、です。私の中で弱さ、恐怖、絶望が死にました。強さ、力、そして勇気が生まれたのです。」

生命の本質的な力

マララさんの話を引き合いに出してしまうと、“死と再生”は、とてつもなく大変な事と思われてきます。確かに大変な側面もありますが、一方で、万物は絶えず日常的に“死と再生”を繰り返しているとも考えられます。

私たちの身体のなかでは、約3000億個の細胞が日々死に続けています。その一方で、死んでゆく細胞の数とほぼ同数の細胞が誕生し、生体の恒常性が保たれます。

また、古代人は太陽も毎朝毎晩、生まれては死んでいくと考えていました。何度も死と再生を繰り返すその強い生命力に対して、古代人は畏敬の念を抱きながら、その生命力を我が身に取り込もうとして太陽信仰が生じてきた事は想像に難くありません。私たち人間も朝な夕なに生まれ死に、80年の人生では、約29000回以上もの生死を繰り返してきたと言えなくもありません。命の持つ力は、どんなに奥深いものなのかと考えさせられます。

私たちが夜空を見あげる時、そこに永遠の昔から星々の煌めきがあり、それはずっと続いていくように見えます。しかし、最新の物理学の知見では、宇宙を満たしている素粒子は瞬間瞬間に生成消滅を繰り返し絶えず激しく運動している事が解ってきました。宇宙も含めて生命として捉え、『生命の本質とは、その力とは何か』と突き詰めるならば、それは、“変化してゆく力”を絶えず発揮しながら、同時に自らの“恒常性を保つ力”をも発揮しているという一見矛盾した解になります。“死と生”という対立概念が、分離不可分のものとして繰り返し人生のさまざまな場面で現れるように、『矛盾が対立を孕みながら均衡を保ち調和している』という姿が、命の本質的な有り様ではないでしょうか。

人は常に変化してゆく力を持っている。老いとは変化するということ

そもそも、命というものは生まれた時から死を運命づけ

そもそも、命というものは生まれた時から死を運命づけ

られている矛盾した存在です。私たちが介護をしていると

き悩んでしまうのは、元々存在していたさまざまな矛盾の

均衡が崩れ、対立が表面化した時です。

制度の事を言えば給付と財源のバランスもそうですし、

利用者本人と家族の葛藤もよくあります。利用者さんが、

ヘルパーさんに依存しながら反発するという事もよくあり

ます。「早く死にたい」と言いながら足繁く病院に通う方も

います。それらを見て私たちは「難しいよね~」と嘆きま

すが、むしろそれらの矛盾と向き合う事こそが、仕事の本

筋とも言えるのではないでしょうか。

なぜならば“老い”とは、身体のバランスが崩れ内在していた矛盾が表面化する事に他なりません。矛盾とは“変化してゆく力”の源泉あり、生きる力の源泉なのです。

変らないか、悪く変わるか、良く変わるか

「人は変れない」と思っている人もいます。「自分は変りたくない。変わる必要はない」と思っている人もいます。しかし、カナダの精神科医エリック・バーン(エリック・バーンについては、「交流分析」の研修会で取り上げた事があります)は次のように言っています。

「他人と過去は、変えられない。自分と未来は、変えられる」

考えてゆくと、変わらない人には共通点があるように思われます。一つは、他者や環境との矛盾が生じた時に、無意識的に“常に正しいのは自分”という態度をとってしまう事です。この態度を貫くと、思考や感情が柔軟性を失い、結果として悪く変わっていく事のほうが多いように思われます。そしてもう一つは、多くの矛盾にさらされながら、(それは、日常の些細な失敗や行き違いなど小さな事なのかもしれませんが)それらを気にもとめない事によって、自分自身が良く変わっていくチャンスを逃しているように思われるのです。命は常に変化してゆく力に満ちているのに、「人は変わらない」という開き直りを持っているのであれば、それは本当に惜しい事だと思います。

変化の力をどのように自分のものにするか

ここまで自戒をこめて書いてきました。私自身も、良く変わりたいと思いながら変わらない一人であり、常に模索をしているからです。そして変わらない自分の中には、自分自身が気に入っている自分もあるのです。まぁそれは良しとしながらも、良く変わっていくにはどうしたら良いのでしょうか。これは願いであり、実際に実践できている事ではないのですが、毎日毎日を、「朝に生まれ夕べに死す」というような新鮮さをもって、どんな些細な事にも真剣な誠実さをもって取り組んで行きたいという事です。それは、いつ何時死んでも構わないという覚悟とも通じてきます。具体的には、挨拶だったり掃除だったり言葉づかいや気遣いの一つ一つなのですが、そのような一所懸命さが、生命に満ちている変化する力を、自らのものにする事になるのではないでしょうか。

私たちの日常生活も、実に多くの矛盾を内包しています。「朝はゆっくり寝ていたい。でも仕事に行かなければならない」というのも些細な一つです。矛盾は葛藤を生じます。その葛藤という心のエネルギーの高まりから、自分自身がより良く変化してゆく力を取り出していくのです。

今年一年、本当にありがとうございました

もう少しで年が明けます。古い年が死に新しい年が生まれます。一つの死は一つの生でもあります。今年一年本当にありがとうございました。皆様の利用者さんの老いという変化に寄り添う努力が、老いを肯定する安穏とした境地に利用者さんを導いていく事を信じています。そして同時に、利用者さんに寄り添う事で、皆様も一人一人が良く変わっていく事を信じています。

楽な人生が無い事は、皆様は十分解っているかと思います。困難は常にあります。その困難に直面し葛藤する度に、古い自分が死に新しい自分が生まれ、新鮮な強さ、力、勇気が湧いてくるように願っています。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

2015年3月10日 4:39 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより

平成26年11月 紙ふうせんだより (2014/11/28)

皆様いつもありがとうございます。皆様のおかげで、利用者さんも事業所も今年一年を乗り切れそうです。朝晩の冷え込みが強くなってきました。利用者さん宅では暖房を使い始めていると思います。空気の乾燥や火事に注意して下さい。また風邪をひきやすい季節です。

ところで、冬はどうしてあると思いますか?

「地球の自転軸が、公転軸に対し23.5度傾いているので、季節によって日照時間の変化が生じ、日照時間の短い季節は気温が下がり冬となる」とは、科学的な回答です。これは冬が生じるメカニズムの解説にはなっていますが、冬はなんの為にあるの?という、存在理由の答えにはなっていません。

冬はなぜ必要なの?

キリスト教文化圏(ユダヤ・イスラムも同じ)では、世界を造った

のは唯一絶対の神ですから、その真意は「神のみぞ知る」という事に

なります。本当の意味は、不完全な人間には解らないとも言えます。

解らないから、人間には何かを信じる気持ちが生じてきます。

楽しい事や嬉しい事があった時、多くの人はそれが“何の為に”あ

るかなどは、深く考えずに喜びを享受します。何の為にあるのだろうと考えてしまうのは、辛い時や嫌な事が起こった時でしょう。このような時は、科学は何の役にもたちません。『どうして病気になってしまったんだろう』と嘆くとき、“血液の数値がそうなったから”とか“ウィルスに感染してしまったから”とか“年取るとよくある症状です”などは、嘆きへの慰めにはなりません。人が知りたいのは、『なぜ“私が”病気になったのか』“私が”病気になったのは、“私の”何がいけなかったのか?この病気は“私にとっての”何なのか?という、自分の人生の中に病気をどのように迎え入れて位置づけるのか、という難問なのです。

もしもおまえが 枯れ葉ってなんの役に立つの?ときいたなら

わたしは答えるだろう、 枯れ葉は病んだ土を肥やすんだと。

おまえはきく、 冬はなぜ必要なの?

するとわたしは答えるだろう、 新しい葉を生み出すためさと。

おまえはきく、 葉っぱはなんであんなに緑なの?と

そこでわたしは答える、なぜって、やつらは命の力にあふれているからだ。

おまえがまたきく、夏が終わらなきゃならないわけは?と

わたしは答える、葉っぱどもがみな死んでいけるようにさ。

こに引用したものは、ナンシー・ウッドがタオスのネイティブアメリカン(インディアン)に学び感じとった心を詩として表現したものです。(『今日は死ぬのにもってこいの日』めるまーく)

ここに描かれている、自然を「自ずから然る」ものとして受け止める“自然との共生感覚”は、日本人にも馴染むものではないでしょうか。それもそのはずネイティブアメリカンと東アジア人は遺伝子的には近く、原日本人としてのアイヌ文化と彼らの文化の親近性はよく指摘されるところです。

この自然との共生感覚は、人生の風雨をありのまま受け止めていこうとする老荘の思想の「無為自然」とも通ずるところが多くあります。これらの生き方においては、「人為的な行為を排し,宇宙のあり方に従って自然のままであること【大辞林】」が “尊厳”のある生き方であり、老も病も死も生命や宇宙の一部として、もともと尊いものなのです。

尊厳死と安楽死

アメリカ・オレゴン州の脳腫瘍におかされた29歳女性のブリッタニー・メイナードさんが、自らの希望として、医師より処方された致死量の催眠鎮静薬を自ら服用し、“安楽死”という自死を遂げたことで、尊厳死や安楽死への関心が高まっています。しかし、日本とアメリカでは“尊厳死”の言葉の定義が異なり議論の混乱も見られています。

米国で議論になっている「尊厳死(death with dignity)」は、「医師による自殺幇助」を意味します。しかし、日本で言われている尊厳死(必要以上の延命行為なしで死を迎えること)は、米国では「自然死」を意味しています。この米国での「自然死」については、リビングウィル(生前の意思表示)に基づき、「患者の人権」として、現在ほとんどの州において法律で許容されています。目下、米国で合法化の是非が議論になっている「尊厳死」は、日本で言われている「安楽死」を意味します。【新潮社フォーサイト 大西睦子】

「尊厳ある死」が、人間としての尊厳を保って死に至ることと定義されるのであれば、単に“生きた物”のように命を長らえるではなく、人間として「人間らしく」死に到ることであり、それは全ての生と死にとって望ましい事なのです。QOLの視点を欠いた医療や過度の延命治療に疑問がもたれている現在の日本では、尊厳死は目指すべき自明の事なのです。(日本では、尊厳死の法制化(安楽死ではない)を望む声がある一方で、治療内容の説明や選択や拒否の自由などの“インフォームド・コンセント”が定着しつつある現在では、尊厳死を立法化しその定義を条文に盛り込む事は、“この条件では治療を中断できない”などと、逆に患者の自由意思が阻害されたり、医師が治療を中断した事が法的責任を問われたりするのではないか、という危惧する声もあります。また、人の死のあるべき姿を法律で決めるべきではないとういう立場もあります。)

ここで議論を深めなくてはならないのは、「人間の尊厳」とは「尊厳ある生死」とは一体何なのか、に尽きます。

メイナードさんは、医師より治療法はなく余命は半年と宣告され、それが激しい痛みや介護が必要な期間となる事を知らされました。死が避けられないという現実をメイナードさんは受け入れると、安楽死が合法であるオレゴン州に転居し、あらかじめ宣言した日に、家族に囲まれながら自分で薬を服用しました。メイナードさんの主張は「(死が避けられないのなら)自宅で愛する人たちに囲まれ、静かに平和に逝く。それを選択する権利が私にはある。そして、誰にも与えられるべき権利だ」というものでした。

西洋近代自我の光と影

「私とは何?」という存在理由に挑戦し自分自身の存在を疑い抜いて、ついに「我思う、ゆえに我あり」という解答にたどりついたのは、西洋近代哲学の祖デカルトです。

このように確立した“自我”をもって、近代科学は“自分”と“自分でないもの”を峻厳に区別し、対象を客観的に観察する事によって爆発的に発展しました。この価値観のもとでは、人間の生命活動の中心は、「私は○○である」という明晰な意識を持つ“自我”という精神に他ならず、自我意識を生み出すと考えられている脳こそが大切な臓器であると考えられるようになりました。そして、脳死は人の死であり、脳が死ねば一切は「無」になったり、肉体はただの物になるなどと考えられています。

このような“自我中心主義”はいわゆる“個人主義”とも密接な関係にあります。自己選択・自己決定ができる権利が個人に保障され、それを行使できる状態にある事が、その個人にとっての“尊厳”のある生であると考えられているのです。この考えでは、生こそが命であり、自我の消滅を意味するような認知症や死は受け入れ難いものなのです。それは「認知症になるなら死んだ方がましだ」という意識や、「自分の平穏な意識を保てなくなるような病気になったり苦痛を感じるくらいなら…」という意識です。そして、死や病を遠ざけた精神が、死が避けられないという現実を直視した時には、逆説的に現在の生きている“生の現実”を拒否するという結果を生じてしまうのです。

自我中心主義を越えて

このような西洋近代自我は、答えを一つに限定し追求し抜くという方向性において、一神教であるキリスト教に根ざしています。デカルトは、「不完全な人間の私が、“完全な神”の観念を持つ事ができるんだから(不完全な人間はもし神がいなければ、完全という観念をもつ事はできない)、神はいる」という文脈で神の存在を肯定します。

西洋社会が神や自己存在を追求し強固な自我を確立していった一方で、敬虔なクリスチャンは、自分に降りかかる困難な事、冬のような季節は「神がお与えになった試練だから意味がある。神様は私を試されている。神様は愛に満ちているので、乗り越えられない試練はお与えにならないはずだ」と考え、それを生きる強さにし、神の意図に反した自殺などは、あってはならず、自ら天国への道を閉ざすものと考えています。このような方は、個人の主体性(神との契約など)を重んじた上で、個人の自我よりも上位の超越的な存在を信じています。個人を超越するものがあると信じる立場については、それが御先祖様や氏神様、自然や宇宙だったりしますが、ネイティブアメリカンや古来からの日本とも共通するところです。

ところで、東洋の仏教では“自我”をどのように捉えているかというと、そのような自他を区別し、自分を際立たせる働きが心にはある事を認めてはいますが、それは生命活動の中心ではなく、表層の仮の働きとして捉えています。そのような仮の存在に重きを置き、あたかも自分自身であるとの誤解をすることは、「我執」(我への執着)と呼び、多くの苦しみは我執から生じてくると説いています。また、他人や社会の介在しないところで、“私が”“私の”“私にとっての”などを突き詰める事は“空回り”であると考えます。これは、全ての存在は“縁”によって生起し、単独で存在するものは無いと「縁起」を存在論の中心に据えているからです。

イオマンテ(熊送り)などの研究を進める事によって、日本人の基層にある世界観、あの世観がだんだんと見えてきたわけです。

それは、『循環の思想』といえるものでした。日本人はもともと、人が死ぬと魂はあの世へ行くが、正月やお盆など、一年のうちに何回か帰ってくると考えていた。こうしたあの世は、仏教が説く十万億土のかなたにある極楽浄土とは違った、もっと身近にあるもので、地獄と極楽・天国といったふうに分れてもいないんです。

しかも、あの世とこの世はいつもつながっていて、死者の魂はお盆などに帰ってくるだけでなく、あらたに子孫として生まれ変わってもくる。

(中略)近代合理主義や世界観によって、あの世を失ってしまった現代人は不幸ですよ。近代の世界観に対しては、懐疑の声も出てきていますが、死の向こうに何もないとすれば、生老病死は堪えられないものであり、老人ほどみじめな存在はない。それに比べ、昔の年寄には、一足先に亡くなった人たちとの再会と、生まれ変わりという二つの楽しみがあった。老年期は次の生への準備期間であったわけで、死はさほど怖いものではなかったんじゃないでしょうか。

こうした循環の思想に立つと、この世でわがまま勝手なことができなくなりますよ。自分がまた生まれ変わってくると思えば、自然を破壊することにも、おのずからブレーキがかかるというものです。」

もし自分が死の病の宣告を受けたなら

私は学生時代(日本映画学校)に、「余命半年の宣告を受けた男のその後」のストーリーを書けという課題を出され、残念ながら提出できませんでした。「最初は混乱するが何かの気付きがあり、平穏な日常を取り戻し平静に亡くなっていく」と構想しましたが、そこにどんな気付きがあったのかどうしても見えず、どんな展開を考えても、お話しのためのお話しのように感じ、書けなかったのです。私は今、介護の仕事をしていますが、源をたどればまだその課題を抱えたままだとも言えるのでしょう。突き詰めればそれは次の一言になります。

『生きている間にすべき本当の事は何か?』

ただ言える事は、おそらく死の先に何かがあると感じるから、生に意味があると感じている。生きている間に何かをなすべきだと考えている。死の先に何もない「無」が待っているなら、今何をしても無駄ではないか。もしそれが事実なら、自分が苦痛と感じるような“冬”のような季節と向き合う事は、恐ろしく孤独ではなかろうか。

うつ病が現代病として取り上げられる昨今ですが、根本には自分自身の命などの存在理由についての深刻な問いがあるのではないでしょうか。神を忘れた西洋近代自我はその確固たる強さの裏に根源的な孤独を抱くようになってしまったし、ご先祖様や自然との共生などの「縁起」を忘れた日本人は、自己の存在基盤を欠き不安に揺さぶられるようになってしまったように見えます。

しかし、こうも思います。すべき事“do”も大切であるが、生命や自然の有り様の本質は,むしろ“be”にあるのではなかろうか。それは、次の一言なのです。

『有るべき様に在る』

シェイクスピアの「ハムレット」の中の有名なセリフ「生きるか死ぬか、それが問題だ」(To be or not to be, that is the question.)に即して言えば、我々の介護の仕事は、死ぬその日まで生きる(To be)事を支援する、というという事になるでしょうか。「死ぬまで生きる」は、矛盾した考えでしょうか?「人間は生まれた時からいずれ死ぬ事が決まっている」という当たり前の事実に着目するならば、それは決して矛盾したものにはならないでしょう。

皆さんはどうお考えになりますか?

2014年11月28日 1:54 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより

平成26年10月 紙ふうせんだより (2014/10/24)

台風にもめげずに訪問して下さっているヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。

台風が秋の風を連れ来て、少しずつ木々が色づいています。

夏の強い日差しと師走のせわしさの間隙にある秋は、ゆったりと物思いにふける季節です。やがて訪れる冬に備えなければならないのに、今はこの心地良さに留まっていたい。しかし冬は駆け足にやってきます。その切なさが郷愁をさそうのでしょうか、秋を題材にした童謡も沢山あります。

秋の童謡

秋の童謡と言えば何を思い出しますか?「もみじ」「赤とんぼ」は、誰でも思い浮かびますよね。「小さい秋」「まっかな秋」はちょっと世代が下ってきます。「懐かしい童謡はなんですか?」とご利用者さんに聞いてみて、一緒に口ずさむのも良いでしょう。外出介助や入浴中などは絶好の機会です。皆で歌を歌う事は、記憶を活性化させるきっかけになったり、感情の表出と浄化といったカタルシス的な心理的・生理的な作用があります。気難しい方などは打ち解けるきっかけにもなるかもしれません。

童謡の裏話

「里の秋」という童謡をご存じでしょうか? 1941年に書かれた時は、「星月夜」という題名で、まだ曲はつけられていませんでした。その時の歌詞は現代とは異なり、3番と4番が父の武運長久を祈り、自分も兵隊に憧れるという内容でした。終戦直後(1945年)に南方からの引き上げ第一船が浦賀に入港する事になりJOAK(現NHK)が、「外地同胞激励の午後いうラジオ番組を放送し、その中で流されたのが、歌詞を変えて曲をつけられた今の「里の秋」だったのです。

『里の秋』

1.静かな静かな 里の秋 お背戸に木の実の 落ちる夜は

ああ 母さんとただ二人 栗の実 煮てます いろりばた

2.明るい明るい 星の空 鳴き鳴き夜鴨の 渡る夜は

ああ 父さんのあの笑顔 栗の実 食べては 思い出す

3.さよならさよなら 椰子の島 お舟にゆられて 帰られる

ああ 父さんよ御無事でと 今夜も 母さんと 祈ります

『星月夜』

3.きれいなきれいな 椰子の島 しっかり護って 下さいと

ああ 父さんのご武運を 今夜も ひとりで 祈ります

4.大きく大きく なったなら 兵隊さんだよ うれしいな

ねえ 母さんよ僕だって 必ず お国を 護ります

なじみのある童謡にも歴史的な変遷があり、おそらくは世代によって感じ 方も異なります。「汽車ポッポ」も初めは「兵隊さんの汽車」という題名で、歌詞も現在のものとかなり異なり、蒸気機関車に乗って出征する兵隊さんに日の丸を振って万歳を叫ぶ内容でした。利用者さんの生きた時代背景や文化を知っておくと、会話に幅ができます。そこから秘話が聞けたりすると楽しいですよね。ただ戦争の話題は、思い出したくない方もおられるので細心の配慮が必要です。物事は常に人によって感じ方が異なるので、独りよがりのコミュニケーションになっていないか自身を振り返る必要があります。

歌う事のリハビリ効果(歌が嫌いな方も時々いるのですが…)

高齢者のなじみのある「文部省唱歌」などは、重度の認知症があっても、隣で歌ってくれる人がいれば、自然と歌詞が湧き出てくるように歌って下さいます。頭で覚えているのではなく体が覚えているような記憶の不思議さです。そして歌の節回しに合わせてゆっくりと体を動かせば(肩の旋回やヒザ上げなど)単純な体操よりも、気持ちよく長く回数多く動かす事ができます。嚥下機能や肺活量も改善します。また、歌と共に昔の記憶が甦ります。自分の過去を振り返る事は、今を生きる心細さを安定させます。それは、「私はどこから来たのか」との問いの答えであり、「私はどこへ行くのか」との答えに発展する可能性も含んでいます。日野原重明(監修)「音楽療法入門」(春秋社)には、「音楽は、いろいろなできごとと結びつきやすく、特に高齢者の記憶を再生し、回想する手段として用いられる。回想に使われる方法としては写真や絵、草花等も用いられるが、音楽の強い情緒性が、特に長期記憶と結びつきやすいために、優れた回想法になるものと考えられる。」とあります。

回想法とは

回想法は多くの高齢者施設などで行われています。日時・場所を設けテーマを決めグループでセッションのように行う回想法から、昭和の写真集や昔の玩具などを眺めながら日常会話の中で思い出話を引き出す気軽なものまで、幅広い概念で回想法が応用されています。グループ回想法では若干のルールがあります。

(MY介護保広場より)

①語り手の尊厳を守る

②語られた人の尊厳を守る

③回想法参加者全員が、そこで語られたことを他言しない

④語り手の話が、毎回変わっても否定しない

⑤相手が話したくないは無理に尋ねない

このようにルールをみると、基本的には“当たり前”と呼べるような内容です。尊厳を守る事は基本的人権や介護保険法の根幹ですし、他言しない事は個人情報保護などでも規定されているところですが、それ以前に人と人が信頼関係を結ぶ上でもっとも重要な事と言えるでしょう。ルールの主旨は、発言が批判や評価されずに、安心して自由に行われる場を作る事が主目的となっています。介護現場で行われているアセスメント(課題抽出などの意)でも、利用者さんの発言に「もっとこうした方が良いよ」とか「それはダメですよ」と言ってしまったら、発言を抑圧する事になるかもしれません。

人生を回想するという事(ライフレビュ―・人生回顧)

アメリカの老年学者ロバート・バトラー(1927-2010)は、回想法という手法の元となったライフレビューという概念を提唱しました。回想法は「いきいきと暮らしていた時のことを思い出すことによって情緒を安定させる手法で、回想は時に、不安や徘徊などの状態の改善に役立ち、自信や自己肯定感を 回復させ、脳を活性化させる。老人たちが頻繁に過去を思い出すのは、自分自信の確かさを確認する積極的で自然な行為ではないか」と言っています。

バトラーが、ライフレビュ―を提唱した頃(1963)のアメリカでは、高齢者の回想を、“過去への繰り言” や“現実からの逃避”と否定的にとらえ、「老年精神病の初期症状」とのレッテルを貼っていました。(当時のアメリカ社会は、高齢者を「老いぼれ」などと侮蔑し高齢者差別が行われていました。バトラーは後に、“エイジズム”年齢差別という造語を作り問題提起をしています。)

しかしバトラーは、高齢者が過去を思い出す傾向が強くなる事を病気ではなく自然な事とし、「高齢者の回想は、死が近づいてくることにより自然に起こる心理的過程であり、また、過去の未解決の課題を再度とらえ直すことも導く積極的な役割がある」と肯定しました。それは「過去の経験、とりわけ解決できないでいた葛藤などに気付くような、ごく自然に、誰にでも起きる精神的な過程」であり、さらには“未解決な葛藤”を見つめ過去に折り合いがつけば、人生に統合感が生まれ、人生の要約がなされ、死に対する準備が出来るとしました。

認知症の症状? ちょっとまって!

認知症による様々な“周囲の人が困ってしまう”行動は、かつては「問題行動」としてレッテルが貼られていました。今、認知症のとらえ直しが進み、それらは「行動・心理症状」と呼ばれ、周囲の人の協力と介護方法の工夫で減らせる事ができるとされています。

病気の進行などで命が危ぶまれる時など、おかしな行動をする人は認知症に限らずにあります。ライフレビューの考え方によると、人は、死の接近を察知するとすぐに無意識的にライフレビュ―を開始すると言われています。人生に強い心残りがあって人生を回想した場合、その“未解決の葛藤”が顕在化し、周囲の人が困るような行動を取ってしまう事もあるでしょう。それは、本人や周囲の人が“未解決な葛藤”を意識し振り返り受け留め、“過去と折り合いをつけられるように”、それを願って症状が現れたとも考えられるのではないでしょうか。

人生の最晩年に何を感じるか

「高齢者が自らの死期が近づきつつあると感じ、人生を振り返り始めるときの共通するテーマはありますか?」とのインタビューに、バトラーは即答しました。「『和解』です。兄弟姉妹との仲直り、血縁関係者との和解、配偶者との和解さえあります。」

これは、人生において人間関係がいかに重要であるかを示唆しています。誰かと折り合えなかった経験は誰にでもあります。葛藤の無い人生などないでしょう。その人生の最晩年に出会ったヘルパーさんと打ち解けあう事ができれば、たとえそれまでは他人を遠ざける生き方をしていたとしても、結果的には肯定感を持って締めくくれるのではないでしょうか。それは、ヘルパーさんは葛藤の対象そのものではないけれども、他者や社会との交流を回復するという広い意味での『人生との和解』となってくるのではないでしょうか。そう考えると私たちヘルパーの役目は大きく、大変意義深い仕事なのです。

時々私は、自分が介護を受けるようになったら…と想像します。その時に私が「ヘルパーなんて、どうせ手抜きで自分本位の介護をするんだから、介護なんて受けたくない」と思うか、「どんなヘルパーさんが来るか楽しみだ、みんな良い所を持っている。もし何かに悩んでいたら、介護を受けながらそっと聞いてあげよう。」と思うかは、実は今の自分自身の生き方にかかっているんだなぁ…と思うのです。

介護を受けながら、自分が現役だった頃一緒に利用者さんと童謡を歌ったな。

そう、母も歌ってくれた。自分も子供の寝入り際に歌っ

てあげたな…そんな事を思い出してみたいものです。

2014年10月24日 3:27 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより

平成26年9月 紙ふうせんだより (2014/10/23)

ヘルパーの皆様いつもありがとうございます。急に寒くなり驚くばかりですが、風邪などひかれぬようにお気を付け下さい。

物言えば唇寒し秋の風

人権と差別

この時代は、“人権”という考え方が希薄で、国民が自由な意見を述べる事などとんでもない事でした。ただ、このような状況を軍部や政治家やジャーナリズムの責任だけにすましてしまう事は、本質を見誤ります。“くちびる寒し”とささやきあう人々の間に、「長いものに巻かれろ」「寄らば大樹の陰」「出る杭は打たれる」などと、お互いに規制しあう空気が流れていたのではないでしょうか。これは、「空気の読めない人」を“KY”とレッテルを貼って、仲間外れにする現代の風潮にも表れています。

島国根性とかムラ社会と呼ばれるこのような風潮は、“私たち”と毛色の違う人を暗黙のうちに排除しながら、差別している事は自覚せず、制度化されない水面下の隠れた“差別”を生む温床となっています。これは現在の学校などでの“イジメ”の問題とも呼応していると思われます。

さて、紙ふうせんでは平成26年9月より訪問介護事業所として、障害者のホームヘルプサービス(居宅介護・重度訪問介護・移動支援)を開始する事となりました。実は、障害者を取り巻く環境や障害者福祉の歴史などを語る上で、この“差別”という語りにくい問題は、避けて通れないものなのです。

人権の歴史

世界的に“人権”を守る機運が高まり、国際的にそれを確認しあったのは、第二次世界大戦後の1948年。第3回国連総会の12月10日に「世界人権宣言」が採択されました。

第一条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条

1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第一条の「生まれながらにして」の部分は、“国家の保障する範囲内において”などの限定されたものから、憲法や国家の規定などよりも上位に人権があるとした、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものでした。それは、国家のエゴイズムの対立により多くの人命が失われた第二次世界大戦への反省から、国家を超えて人権が守られる世界を築こうと立てられた目標なのです。また、“天(神)から授けられた”との表現にならなかったのは、宗教の多様性と人権思想が相容れるものにするためであり、“人権=命の価値”は誰かから与えられるものではなく、命の存在そのものに基づくという信念を示しています。

制度化された差別の一例

最近になって国家として日本がハンセン病者に謝罪した事は記憶に新しい事です(2001)。ハンセン病者への科学的に誤った考えから、戦前の政府はハンセン病者に“強制隔離政策”を行ってきました。また、戦時中はナチスドイツに影響されて、断種・優生政策として強制的な不妊手術や違法な強制人工妊娠中絶が横行しました。1904年に制定された「癩予防法」は戦後も「らい予防法」に引き継がれ漫然と隔離政策は続き、1998年の違憲判決を受けて、2009年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の成立」によって「らい予防法」は廃止され、ようやく“制度化された差別”がなくなりました。

熊本地裁にハンセン病訴訟を提起した敬愛園の入所者の原告夫妻は「入所者に迷惑をかけないで」「賠償金が歩いている」と中傷され、敗訴判決が出れば、裁判所からの帰り道に夫婦で死ぬつもりだったそうです。

「ハンセン病の患者や家族を差別してはいけないのは、ハンセン病が安全な病気だからではありませんし、まして遺伝しない病気だからでもありません。感染力の強い病気の患者も、遺伝性疾患に苦しむ患者や家族も、私たちと同じ社会の構成員として『共生』できる社会を目指さ」なければならない。と、『九〇年目の真実』(かもがわ出版)にはあります。

戦時中の障害者をめぐる状況

当時、「お国のために」戦えない者は無駄飯食いとされ、障害者も陰に陽に差別にあっていました。兵隊にもなれず勤労動員もできない我が子を、その親も“非国民”と思っていたかどうかは解りませんが、“恥ずかしい”“他人様に見せられない”と感じ、自宅に軟禁し、特に精神・知的障害者などは座敷牢に入れられていた事もあったようです。親自身が自覚なく我が子を差別してしまうような状況はまさに悲劇です。このような状況は、日本が国際社会に参加していこうとする東京オリンピック(1964)頃まで、密かに行われていたようです。『ノーマライゼーション 障害者の福祉』2006年3月号には以下の記述があります。

「集団疎開のころ」

「世田谷の学校も爆撃されるおそれがあるので(中略)疎開をさせてほしいと軍に許可を求めに行くと、軍は障害児など国の役に立たないものを疎開などして助ける必要はないと拒否したそうです。しかし校長は本土決戦になったら足手まといになるからと重ねて許可を求めると、軍は、それなら良いだろう、ということになったそうです。そしてこれは校長でなく、別の人の話ですが、その時軍は、本土決戦が全国に及んで長野県が戦場になった時は、これを使って障害児を処分するようにと、毒薬を渡したそうです。つまり障害児はいざというとき処分の対象になる動物園の動物と同じに見られていたというわけです。また当時の教育関係者が、光明学校に見学に来ると、校長に向かってこんな子供たちを教育して何になるんだ、こんな無駄なことをしているあなたは非国民だ、といったそうです」

ここに出てくる光明学校(1932年開校)は梅丘の近くにある特別支援学校ですが、当時肢体不自由者などに対する教育は例外的にわずかに行われるにすぎませんでした。1947年の教育基本法・学校教育法の公布で、「養護学校」が初めて制度化されました。しかし重度の障害者に対しては就学免除・就学猶予という“差別”措置が執られ、ほとんどの場合就学が許可されませんでした。ようやく1979年に養護学校の義務化があり、就学猶予・就学免除が原則として廃止され、重度・重複の障害者も学校に入学できるようになりました。

『かわいそうなぞう』というノンフィクション絵本があります。(あらすじ:第二次世界大戦が激しくなり、東京市にある上野動物園では空襲で檻が破壊された際の猛獣逃亡を視野に入れ、殺処分を決定する。ライオンや熊が殺され、残すは象のジョン、トンキー、ワンリー(花子)だけになる。象に毒の入った餌を与えるが、象たちは餌を吐き出してしまい、その後は毒餌を食べないため殺すことができない。毒を注射しようにも、象の硬い皮膚に針が折れて注射が出来ないため、餌や水を与えるのをやめ餓死するのを待つことにする。象たちは餌をもらうために必死に芸をしたりするが、ジョン、ワンリー、トンキーの順に餓死していく…)象の健気さに涙を誘われるお話しですが、同様の事が人間に行われてようとしていた事実は、「かわいそう」では済まされず、戦争の悲劇などではなく犯罪であるという認識を、現代では持つべきでしょう。

障害者福祉の理念

現在“私たち”は、差別の壁を感じる事もなく、あたりまえのように基本的人権が障害者にもある事をなんとなく認めています。しかしその差別の壁を打ち壊してきたのは、“私たち”ではなく障害者自身であり、障害者運動の戦いの積み重ねによるものなのです。

1975年、障害者の人権宣言とも言える「障害者の権利宣言」が遅ればせながら国連で採択されます。

2 障害者は、この宣言において掲げられるすべての権利を享受する。これらの権利は、いかなる例外もなく、かつ、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上若しくはその他の意見、国若しくは社会的身分、貧富、出生又は障害者自身若しくはその家族の置かれている状況に基づく区別又は差別もなく、すべての障害者に認められる。

障害者福祉の理念の中心的なものに『ノーマライゼーション』というものがあります。

1950年代、デンマークの知的障害者の子を持つ親たちの会が、障害者施設の中で多くの人権侵害が行われていることを知り、運動を開始しました。提唱者であるバンク・ミケルセンは、「障害のある人たちに、障害のない人たちと同じ生活条件をつくり出すこと。障害がある人を障害のない人と同じノーマルにすることではなく、人々が普通に生活している条件が障害者に対しノーマルであるようにすること」と言っています。

つまり、障害者等に訓練などを施し“私たち”の社会に馴染ませ適応させるのではなく、障害者等が普通にしていても、普通に人間らしく生活していける社会こそが“ノーマル=普通”であるという考え方です。障害者等の為に特別な施設を作らなければならないような社会は、逆に言えば“ノーマル”な社会ではないという事になります。例えば社会参加をめぐって、何かを改善しなければならないのは障害者個人の側ではなく社会の側なのです。日本では、1993年にノーマライゼーションの思想に基づき障害者基本法が制定されました。

私たちが仕事をしている介護保険制度も“施設から在宅へ”との方向性が打ち出されており、国の社会保障費抑制という下心もありますが、背景にはノーマライザーションがあります。高齢者福祉の理念の多くは、障害者運動から生まれたものが多いのです。

マイノリティー(少数者)の視点

さて、現在の日本は障害者差別に限らず“制度化された差別”(同性婚不可などは除く)は、かなり撤廃されたと思われます。しかし、制度化されていない陰の差別はどうでしょうか。

認知症の方が、人間らしく生活できるような社会になっているでしょうか。高齢者が何のストレスも無く、行きたい時に外出できるような社会になっているでしょうか。それらを“高齢者差別だ”とはここでは言いません。ただ、差別とは常に差別する側からはほとんど目に見えない気が付かないものであり、差別する側の常識や合理性や“普通”という観念から、差別される側が、知らず知らずに傷を受け、痛みを感じているという事を、心に留めておく必要があるでしょう。

戦後史の中でも、ヒロシマ・ナガサキ出身者への差別や、水俣などの公害地域出身者への差別があった事が明らかになっています。昨今のHIVをめぐる状況はどうでしょうか。残念な事に、インターネット上には中傷の書き込みが見られます。また、アイヌや沖縄、在日や同和やLGBTなど、我が国のマイノリティーたちは、この“私たち”の社会をどのように見ているでしょうか。それらだけでなく、“私たち”が知らず知らずに傷つけている誰かの心はないでしょうか。また、“私たち”という“同質性の感じ方”そのものが、実は独りよがりであり、“私”の幻想であるという風に、疑って見る事も必要かもしれません。そこをくぐり抜けてこそ困難な時代に強く生きる“個”が鍛え上げられるとも思います。自分には無関係と思えるような遠い他者に対しても、その痛みに共感していこうと努力していく事こそが、全ての人が安心・安全に生活できる社会を築いていくのです。

社会的弱者という要介護高齢者の世界に分け入る事になった、ある意味でマイノリティーな職業の介護職こそ、聞こえてこない声や社会に取れ上げられにくい視点に、注意を払っていきたいと思うのです。

1945年11月16日に採択されたユネスコ憲章(ユネスコ=国際連合教育科学文化機関。第二次世界大戦後、1946年に、人類が二度と戦争の惨禍を繰り返さないようにとの願いを込めて、各国政府が加盟する国際連合の専門機関として創設された。日本は1951年に60番目の加盟国となった。)の「前文」には、以下のようにあります。

戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。

相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信を起こした共通の原因であり、この疑惑と不信の為に、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。

ここに終わりを告げた恐るべき大戦争は、人間の尊厳・平等・相互の尊重という民主主義の原理を否認し、これらの原理の代りに、無知と偏見を通じて人種の不平等という教養を広めることによって可能にされた戦争であった。

文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、 かつ、すべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神を持って、果たさなければならない神聖な義務である。

「戦争は人の心の中で…」の「戦争」を「差別」と置き換えて読んでみても、うなずける内容だと思いませんか。

2014年10月23日 9:08 AM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより

平成26年8月 紙ふうせんだより (2014/10/22)

ヘルパーの皆様いつもありがとうございます。暦の上では立秋ですが、残暑が厳しいですので体調にはくれぐれもご注意ください。

8月15日、黙祷のサイレンを聞くと私はいつも一年の折り返しがやってきたと感じます。歴史を学ぶ本質は、現在から過去を評価し、過去から得た教訓を現在から未来へと活かしていく事にあります。現在から未来へとより良く変化していこう(もしくは過去の失敗を繰り返さないようにしよう)という視点がなければ、歴史を学ぶ価値はありません。人生でも同じことが言えそうです。失敗は人の常ですが、失敗から学ぼうという気持ちがなければ失敗した甲斐も無いというものです。逆に、失敗ときちんと向き合った時“失敗は成功の基”となっていきます。失敗の無い仕事や失敗の無い年齢など無いのですから、自身の小さな失敗にも真摯に向き合っていった時、自分自身をより良く変化させていくチャンスは豊富になっていきます。しかし問題なのは、小さな失敗などは自分のプライドが邪魔をして、失敗とも思わない心の防御作用が働く事です。これを打ち破って「吾れ日に吾が身を三省す」(論語)を行うのは聖人君子でなければなかなかできません。だから自戒を込めて日本の歴史の転換点であった節目の日には、せめて自分自身を省みるという事を行っていきたいと思うのです。

自分らしさが見失われた時

近年、戦前の日本を過度に美化したり、正当化を試みる論調が増えているように思われますが、これも失敗を失敗と認めたく無いという心理と共に、自分自身と国家を同一視するような個人としてのアイデンティティーの脆弱さが感じられます。社会構造の複雑化と反比例して、他者同士の直接的コミュニケーションや地域コミュニティーが希薄化した現代では、個人としてのアイデンティティー(他者があるから自分自身が明瞭になる)が育ちにくいとも言え、その寄る辺として“強い国家”(無謬主義的・自国中心主義的)を求め、弱い個人が国家の代弁者のようにふるまう事によって自分自身を強く感じたいという、「虎の威を借る狐」状態になっていると考えられます。失われた自分らしさを虎に求めているとも言えます。

このような国家と個人の同一化ですが、戦時中の軍国教育や国家統制によって洗脳され弱体化した個人が、自己主張をする際に他人を“非国民”として罵ったり、「上官の命令は天皇陛下の命令である」とういような暴力の多用にも見てとれます。

懐かしむ人 恨めしく思う人

ところで、戦前の日本(大日本帝国)を回顧する時、高齢者どうしでも、世代によって評価は異なってきます。そのあたりの歴史的背景を知っていると、高齢者と戦争の話題になった時に役に立つかと思います。参考に1925年生まれの人の年齢を年表に加えてあります。

1925年 4月陸軍現役将校学校配属令により、中学校以上で教科としての軍事教練はじまる…0歳

1925 年 12月大正天皇崩御され昭和天皇即位(昭和元年)…1歳

1927年 12月兵役法が公布され、満20歳の男子には徴兵検査が義務化される…2歳

1928年 7月関東軍による張作霖爆殺事件…3歳

1931年 9月柳条湖事件、関東軍の謀略(満鉄爆破)により満州事変勃発する…6歳

1332年 海軍青年将校によるクーデター5・15事件が発生し、以後軍部・右翼・マスコミが“非常時”を叫び国家総動員体制の地ならしとなる…7歳

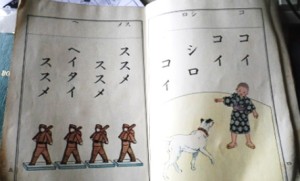

1933年 3月国際連合脱退。4月尋常小学校の国語の教科書がハトハナ読本から“サクラ読本”となり「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」の文が現れる。児童への“思想教育”が強化される…8歳

1934年 3月満州国建国、陸軍の巨大な利権となる…9歳

1936年 陸軍青年将校によるクーデター2・26事件が発生し、犬飼毅首相暗殺、以後軍人による内閣または挙国一致内閣となっていく…11歳

1937年 7月関東軍の挑発により盧溝橋事件勃発し日中戦争開戦。8月上海事変。12月南京虐殺…12歳

1938年 5月国家総動員法施行 国民の多くの権利が国家に白紙委任される事になる…13歳

1939年 5月ノモンハン事件。7月国民徴用令公布され戦時下の重要産業の労働力を確保するために,厚生大臣が強制的に人員を徴用できるようになり,国民の経済生活の自由は完全に失われた。 9月ドイツがポーランドに侵攻し第二次世界大戦勃発…14歳

1940年 7月全政党が解散し大政翼賛会に加わってファシズム体制となり近衛文麿が総裁となる…15歳

1941年 4月国民学校令により、学校教育の目的は「皇国の道に則って初等普通教育を施し、国民の基礎的錬成を行う」ことを目的とされた。7月御前会議にて海軍の主張により仏印(フランス領インドシナ)進駐と陸軍の主張により対ソ戦開戦準備の二正面作戦が国策として決定。仏印進駐により米国より経済制裁を受ける。8月内閣直属の「総力戦研究所」が戦争シュミレーションし「日米戦日本必敗」の結論を下す。9月御前会議にて対米蘭英開戦準備決定するも昭和天皇は開戦を拒否。12月真珠湾奇襲攻撃、太平洋戦争開戦…16歳

1942年 3月治安維持法改正。言論思想集会結社等の自由が一切奪われる。4月ミッドウェー海戦で日本軍大敗するが、大本営発表では伏せられる。10月無謀な作戦を実施していた日本軍がガダルカナル島で補給を断たれ大量の餓死者を出す。以後、全滅や玉砕が相次ぐ…17歳

1943年 6月学徒勤労動員が閣議決定され中学生以上が軍需産業等に従事させられる。9月イタリア降伏12月徴兵適齢が満19歳に引き下げられる。12月第1回学徒出陣。

1944年 8月国民徴用令を朝鮮人にも適用し、朝鮮人徴用労務者を本土防衛の陣地等の建設の為に朝鮮より強制的な“連行”開始。10月本土空襲激化。10月神風特別攻撃隊編成。12月徴兵適齢を満17歳以上とし、17歳未満の者も志願可とする…19歳

1945年 3月国民義勇隊編成を目的とし病人までも動員の対象とした国民勤労動員が令公布施行される。

3月10日東京大空襲。3月26日沖縄戦始まる。徴兵により膨大な兵員数となる(陸軍1931年20万人、海軍7万8000人→1945年陸軍547万人、海軍169万人)5月ドイツ降伏。7月26日ポツダム宣言として米英中より日本への降伏勧告が発表される。8月6日広島原爆投下。8月9日長崎原爆投下。不可侵条約を破りソ連対日参戦。8月14日御前会議によりポツダム宣言受託決定。終戦の詔勅。8月15日玉音放送(玉音放送中止と本土決戦を遂行の為一部青年将校によるクーデター発生し失敗する)8月16日陸海軍に停戦命令が出される…20歳

こうやって見ていくと終戦時に20歳過ぎ頃の世代は、板挟みの世代と言えます。小学校ではサクラ読本教育を1年生時からは受けていないものの、徐々に軍国主義に洗脳されていく友人もいる一方で、多感な子供は“サクラ読本世代”との違和感がありました。疑問を抱きながらの軍事教練は苦痛だったでしょう。年下の世代が、兵隊に憧れ単純に神国日本や神風を信じているのを見るにつけて、日本の国がおかしな方向に突き進んで行くのを、思春期の鋭敏さで捉えていた子もいます。サクラ読本世代にとっては、戦争は疑いようのない正義でしたが、ハトハナ世代にとっては恣意的な正義に映りました。またもっと年上の世代の、泥沼化していく中国戦線や地獄のような南方戦線に送られた者にとっては、戦争は国民に殺人や自らが屍となる事を押し付けるものでした。しかし、サクラ読本“ネイティブ”世代は、ウソの大本営発表に沸き立ち、勇ましい正義の遂行である聖戦の勝利は約束されたものでした。

1925年生まれの方が18歳の時には、確実に次に死ぬのは自分達だと覚悟したでしょう。冷静さを失っていない者は敗戦を確信していましたが、同時に米軍の無差別爆撃という一般市民虐殺に怒りを覚え、志願して一矢報いたいという気持ちもあったでしょう。学徒出陣で同級生が戦死しても悔し涙を見せる事もできず、行き着くところまで行かない限りは、どうにもならない世の中を痛感していた事でしょう。

一方で、多くのサクラ読本世代は、勤労動員されながらも「こんなに一億火の玉で頑張っているんだから神風が吹くはずだ」と純粋に信じていました。海軍兵学校や陸軍士官学校を羨望しながら、勝つために神風特別攻撃隊に志願する者もあったでしょう。

このように戦争体験は、世代による受けた教育の違いやその体験によって色合いが異なります。都市部で食に困り空襲を受けた者、田舎で田畑を持ち空襲は伝聞でしか知らない者、身内等が出征で死んだ者、それを美化する者恨む者、従軍の武勇伝が自慢だった者、それぞれに異なる体験があります。忘れてはならないのは女性も子供も戦争に参加させられている事です。軍需工場で働かされたり、多くの看護婦が救護班として召集され戦死しています。

そして全国民を「お国のため」と動員し加害者・被害者に追い込んだ「大日本帝国」は、自らその責任を裁く事無く、1947年の新憲法成立と共に「日本国」と名前を変えました。

深い個別的体験を聞くという事

介護はコミュニケーションが大切だと言われています。そんな事は十分解っているというヘルパーさんは、実際に常日頃いっぱい利用者さんと会話をしている事でしょう。その会話の質というものも、時には考えたいものです。

先日、あるヘルパーさんより紙ふうせんだよりで取り上げて欲しいと新聞記事を渡されました。大学の准教授を辞め介護職になった民俗学者がインタビューに答えていました。

<記者>人は老いると自分の人生について語りたくなるものでしょうか。

<六車由美さん>「人の世話になるだけで生き地獄だ」と絶望の言葉を吐く方もおられます。でも聞き書きを始めると表情が生き生きしてくる。いまを生きるために心のよりどころにしておられるのは、自分が一番輝いていた時代の記憶なんです。生きていたという実感のある時代に常に意識が戻っていく。そこを思い、語ることで何とか前を向いて生きていける。

六車さんは「そうやって相手の人生の深いところまで触れられること」が「面白い」と言われます。何気ない日常の会話は生きる為の潤滑油ですが、深い個別的体験を語る機会を得るという事は、生の“輝き”になります。しかし、前述の戦争体験のような話しを伺う為には、利き手にそれなりの知識やスタンスがなければ難しい面もあります。特殊な経験に関しては知識が必要でしょう。そして聞く側の立場は、安易なコメントなど評価を下すような態度は慎み、相手を尊重する事。また、人生観や歴史を受け止め“興味深く”聞く。相手にとって大切なところに焦点をあてて「伺う」「問う」という事ではないでしょうか。介助者の興味本位での質問や誘導は、相手の語ろうとする気持ちの妨げになる事もあるかと思われます。

利用者さんの戦争体験を伺うと、認知症の方でも鮮明に憶えておられる方が多く驚きますが、若い時の記憶という理由だけではない、その記憶そのものが持つ“力”というものを感じます。自分が一番輝いていた時代とは、単純に「楽しい」とか「しあわせ」だけではなく、「困難を乗り越えていこうとする苦労」もまた含まれるのではないでしょうか。あの時の自分はどのような思いに支えられ生きたか。置かれた条件の中でいかに精一杯生き抜いたか。それらを思い出す事は、「生きる力」を再び思い出す事になるのではないでしょうか。

従軍体験を懐かしそうに語る時、それは戦場でのドンパチを懐かしむのではなく、それらを潜り抜け生き延びた時の、その時に漲っていた命の力が鮮明に蘇るからなのです。

語り継ぐ事の意味

私達が利用者さんの深い個別的体験を伺う時、体験の継承という歴史的意味がありますが、その時、実は私達の中でも、深い個別的体験が生起しています。生きる力の輝きは、ローソクの火を一つから一つに静かに移していくように伝わっていきます。あの時、こんな事があった、あんな話を聞いた…と、私達の記憶の底に留められていきます。それらは、意識の表層の揺らめく乱反射に遮られて、無かったかのように見えなくなりますが、いつか心が穏やかな水面のように静まり返った時、水底の石のように顕になってくるのです。その時私達は、誰かの受け売りの言葉ではなく自分の体験としての自分自身の言葉として、それを語る事になるでしょう。それはまた誰かのローソクに火を灯します。

語り継ぐという事は、眼には見えない命というものを、言葉として伝え記憶に変えて継承してゆく命のリレーです。私達は、誰かからのバトンを受け取り、誰かにバトンを渡してゆくのです。訪問介護という仕事は、最終走者からバトンを受け取り、自分が走る仕事です。私達もいつか最終走者になります。今日も自転車でひた走るヘルパーの皆様、どうもありがとうございます。今後ともよろしす。

2014年10月22日 1:30 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより

平成26年7月 紙ふうせんだより (2014/10/21)

ヘルパーの皆様いつもありがとうございます。

すっかり気候は真夏ですね。先日お伺いしたお宅では、窓を半開きで扇風機のみの使用で、部屋に入ると汗が噴き出してきました。「外より暑いですよ。熱中症とか大丈夫ですか?」と何度も問いかけしましたが、「水分摂っているから大丈夫。外から丸見えになるから窓は大きく開けたくないの」との事でした。息子様も同居なのでそれ以上は申しませんでしたが「具合が悪くなったら事務所に電話ください。水分はしっかり取って下さい」と念を押し、退室しました。今回は、“どうして熱中症のなるのか”という問いから深めていきたいと思います。

どうして熱中症になるのか

高齢者が熱中症になってしまうパターンはいくつか考えられます。

高齢者が熱中症になってしまうパターンはいくつか考えられます。

(例1)①頻回なトイレを気にして、②水分を摂らなかったところ、③気温が高かったが水分が少なく汗が出ず、④放熱できなくなって、熱中症になった。

(例2)①電気代を気にして、②エアコンをかけなっかたところ、③高温で汗をかいたが多湿のため汗が乾かず、④放熱できなくなって、熱中症になった。

(例3)①認知症があり熱中症予防という明確な意図を持てずに、②いつもと同じように生活したところ、③高温多湿になったが換気や水分補給をしなかったため、④放熱できなくなって、熱中症になった。

例文のなかの①~④の数字は、アリストテレスの四原因説(①目的因②始動因③質量因④形相因)に基づいて分類してみました。目的因と始動因とは、「○○とは、なぜなのか」という問いへの答えであり、質量因と形質因は「○○とは、何なのか」という問いに答えるものです。このようにあらためて分析すると、意図せざる結果として熱中症になってしまった事が解ります。

どうして病気になるのか

誰でも病気になりたいなんて思っていません。当然ですが、病気は意図せざる望まぬ結果として現れます。例えば、肝臓の数値が悪く医者からお酒を控えるように言われており、自分自身も肝臓病になりたくはないけれど、少しくらいは大丈夫だろうと、“お酒が飲みたくなって”飲んだところ、結局肝臓病になったという場合、意図せざる衝動や欲求としての“意図”(目的因)が働いていると言えます。

このように考えると、病気を予防するためには、日常の意識にのぼりがちな「トイレに頻回に行きたくない」とか「お酒を飲みたい」などの“意図”よりも強く「熱中症を予防しよう」とか「肝臓を治そう」などの“意思”を目的因にしっかり捉える必要があります。

意図せざる意図とは何か

何か事故を起こしてしまった時、誰しも事故などは望んでいません。しかし、事故の背景には「急いでいたから」とか「考え事をしていたから」などの事故を意図してはいない別の意図があり、言わば“意図せざる意図”のようなものが働いて、事故を起こしてしまったと言えます。このような漫然とした意図よりも強く事故を防ごうという「意思」を持たなければなりません。なお、意図と意思の違いについては意思(will)は「未来への希望」、意図(intention)は「ふりかえり」などと論じられ、『思いを実現させる為には意志を強く持つこと』とは一般によく言われています。さて、“意図せざる意図”について、この“意図せざる”部分が強いと、それは“無意識”(意識されない心の領域)と呼ばれます。

無意識の可能性

とある男女が別れるか別れないかで揉めていました。話し合いでの男の態度がやる気なく感じられ、女は悲しく思い「私は別れないわ」と苛立ち男を激しく罵ります。しかし男はますます冷めてきたようで、女の怒りは募ります。結局二人は別れることになり、女は悔しくて虚しくて涙にくれていきました。そしてある時気が付きます。

「私は別れてしまったら『今まで何だったの?』って必死で別れることに抵抗していたけど、実は別れたかったんだ!!感情を高ぶらせたのは、自分の本心に気が付くため、感情を相手にぶつけたのは、相手と別れようとする“無意識な力”だったんだ!私が別れたくないと思ったのは、思い出への愛着、一人になること事のさまざまな不安、世間的な体面、自分のプライド・・・。お互いのお互いへの愛情が薄れてしまっていた事を、私は自分を振り返らずに相手のせいにしていた・・・」

このように自分の中の“見えなかった自分自身”が見えてくると、「良かった思い出は大切にとっておいた上で未来の可能性に生きよう」と、新しい気持ちが開かれてきます。

ただし、この気持ちの切り替えができた後のところだけに注目すると、無意識がとてもすばらしいものに思われますが、必ずしもそうでない事には注意が必要です。無意識が無意識でいるのには理由があります。今の自分の意識では受け入れられない事であったり、不安なものだからこそ無意識なのです。この女性にとっては、自身の無意識を受け入れるまでは、この別れ話はひょっこりと“無意識”が顔を出してしまったために思いもよらない攻撃性が爆発して、相手を責めてしまい後悔が生じた失敗談だったのです。さらに検証すれば、自分自身の無意識にある“煮え切れない態度”を相手に「投影」し、本来は自分自身を省みるべきところを相手だけの責任にしてしまった、とも言えます。そして、もし関係が決裂する前に自分自身の中にある“心の距離が生じてきている自分”“相手に愛情を表現できていない自分”のも気が付いていたら、相手を責めず話し合いによってやり直すことを決意し、強い意志を持って、相手への愛情を努力によって新しく築いていく道を選ぶ事も、困難ではあるけれど可能だったのです。

確実に言える事は、無意識の中には、自分にとっての未知の可能性があり、良し悪しや自分の思惑とは別であるけれど、今の自分を変えていくエネルギーが潜在しているという事です。意識とは「既知の自分」であるならば無意識は「未知の自分」なのです。

無意識が問いかけてくること

老いという人生の“山路”を登っておられる利用者さんの中には、自分でもどうした良いか解らずに混乱しながら、無自覚的に周囲を振り回してしまう方がいます。このような方の圧力が高まってしまった背景には、自覚している意識のみを自分の心だと思い、それ以外を置き去りにしてきてしまったのかもしれません。夏目漱石『枕草』風に言えば“知っている自分”のみで働けば人間関係に角が立ってくる。そうやって自分の知らない自分が増えて行った時に、安易に“無意識”に棹を差せば流されてしまう。そこで意地を張ってしまうと自分自身が窮屈になってくる。と言えるのではないでしょうか?

そうならない為には、病気や事故が自分自身に投げかけてくる問いに、常日頃から耳を傾けていく必要があるかもしれません。しかし、中途半端に無意識と向き合おうとすると飲み込まれてしまう恐れもあり、そこは強い意志を持って臨まなければなりません。無意識の努力によって少しずつ意識化していく事は、自身の可能性を主体的に拡げていく自己実現の道といえるでしょう。それは、自分の人生に流される生き方ではなく、自分の人生の流れに乗り、自分から人生に意味を与えていく生き方となるでしょう。

介護者に問いかけられているもの

私たちはクオリティ・オブ・ライフ(QOL)という“生活の質”が、どうやったら向上できるかという問いをもって利用者さんと向き合います。その時、老いと向き合っている利用者さんの方は、「“人生の質”とは何だったのか」という問いの前に立っています。

人生には、“意図せぬ意図”ですら微塵も見当たらない病気や事故や事件などから、絶望的な状況に立たされることがあります。ナチス強制収容所に収容されながら生き延びたオーストリアの心理学者V・E・フランクル(代表作は強制収容所体験を綴った『夜と霧』)は、著書『それでも人生にイエスと言う』(春秋社刊)で、以下のように語っています。

「生きる意味があるか」と問うのは、はじめから誤っているのです。生きる意味を問うてはならないのです。人生こそが問いを出し私たちに問いを提起しているからです。私たちは問われている存在なのです。私たちは、人生がたえずそのときに出す問い、「人生の問い」に答えなければならない存在なのです。私たちは、ご利用者さんの前に立った時、「この人は、どうしてこのようになってしまったんだろう」という問いを抱く時があります。しかし、問われているのは私たち自身ではないかと思うのです。「私はこのように生きた。これが私の人生だ・・・(私を見てあなたはどのように生きる?」という無言の問いかけを利用者さんは発しているのです。その問いに一生かけて答えていく事が、本当の意味で“命”と向き合うという事ではないでしょうか。

2014年10月21日 2:53 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより

平成26年6月 紙ふうせんだより (2014/10/20)

ヘルパーの皆様いつもありがとうございます。梅雨に入ったと思ったら豪雨続き参りましたね。雨天の訪問は冷たいし蒸れるし、カッパを着替えなきゃならないし・・・と憂鬱です。

先日、5歳の子供に、「雨はお父さんは好きじゃないみたいだけど、植物やカエルは雨が降るとうれしんだよ」と言われてしまいました「すごいね!よくわかってるね。どうして知ってるの?」と娘を褒めながら質問して気が付きました。忘れてましたが「雨も無駄ではなく大切なものだ」、私は娘に教えていたのです。朝雨が降っていると、知らず知らずに嫌そうな言動をしている私の姿を見ていたのでしょう。

それにしても皆様には、本当に頭が下がります。雨天の自転車はブレーキのききも甘く視界も悪いで(自動車も同様です)、くれぐれもご注意ください。事故予防には余裕を持った移動をお願いします。

無駄と感じること

雨もそうですが、私達はどうしても「無駄」と感じることを嫌う傾向があります。時間の無駄や労力の無駄、お金の無駄は、人生の無駄とさえ思えてきてしまいます。そのような背景には、経済的効率が重視される社会状況があると思われます。その影響を強く受けておられるご様子のある利用者さんは、「お金が儲かったり俳句を詠んだり絵を描いたり、何か得することや目的でもあればいいんだけど、何も無い旅行なんて意味がないだろ。俺はそんな旅行はションベン旅行だ!って言ってんだ」と、一度も旅行に連れてって貰えなかった奥様を尻目に豪語されていました。奥様のご主人と異なる胸中をお察しします。ご主人の趣味は株取引で、いつも衛星放送の株価情報の番組を付けっぱなしにされていました。

このような方は極端ですが、何を無駄と感じるかは実は個人個人の価値観によって異なってきます。他人からは無駄と思えるような儀式めいた作業が、本人にとっては重要であるような事はよく見られます。介護の現場でも、一方的な価値観だけでは新たな創造性は開花しないという事を再確認しておきましょう。

“役に立たないもの”の活躍

民話では、一見役に立たないと思われる存在が活躍を得るという話がたくさんあります。

『長靴をはいた猫』では、貧乏な粉ひきが亡くなり、長男は粉ひき小屋、次男はロバを貰いました。末の弟は猫を貰って「猫を食べてしまったら、後は何もなくなってしまう」と嘆いていると、猫が「心配要りませんよ。まず、私に長靴と袋をください。そうすれば、あなたが貰ったものが、そんなに悪いもんではないことが近いうちにわかります」と応え、その後大活躍します。

日本では『三年寝太郎』という、三年間眠り続けた怠け者の男が突然起きだして、灌漑事業を行い飢饉から村を救うという話が日本各地に伝わっています。また『わらしべ長者』では、貧乏な男が石につまずいて転び、偶然1本の藁しべに手が触れ、それを持って歩いているうちに物々交換でいつの間に長者になるという民話もあります。

民話には庶民の夢が描かれており、貧しいものが富などを得るという展開は、庶民の願望そのものです。そこに知恵を読み取るならば、無価値と思えるものの価値に気が付いた者が成功を収めるという、寓話的な教訓でしょう。

無用の用

中国『老荘の思想』でも「無用の用」という言葉で、無価値なものの価値が語られています。『荘子』では「人はみな有用な用を知るも、無用な用を知るなきなり」と述べ、多くの人は、無用に見えるものが人生において真に役立つものだとは知らないと言っています。

また『老子』では、次のような問答があります。

「人が実際に使っているのは足の踏む大きさしかない。だからといって足の大きさだけを残して周囲を黄泉の国まで掘ってしまったらどうだろう。それでもその土地は有用と言えるだろうか。それでは何の役位にも立たない。」

これは、無用なものこそが有用なものの価値を支えているという、逆転の発想でもあります。物事に正と反、陰と陽というような両義的な意味を見出しつつ、その意味は時として逆転し、お互いに補い合いながら発展するという世界観です。

一見無用と思われる老いや病や認知症などが、周囲や本人にとっての、どんな価値を支えているのかというような事を考えてみると、介護観にも人生観にも深みが出てきます。

ところで、『老子』の本当の性は「李」といわれています(子は尊称)。そして「老」は立派もしくは古いことです。近頃は、“老”という字に良くないイメージがつきまとっていますが、本来の字義は決してそんな事はないのです。もちろん、“古い”事自体も価値のある事として考えられていました。

臨床心理学を日本で確立させた河合隼雄は、著作のなかで、青年や壮年がこちらの世界で忙しくしていることに対して、老人はもうすぐあちらに行くことになっている者として、その周囲への関わりが魂を導く“導者”としての役割を担ってくることを指摘しています。

私の目の前の利用者さんが、私を一体どこへ導いてくれるのでしょうか。また自分にとっての飼い“猫”や自分の中の“寝太郎”や偶然つかんだ“藁しべ”とは一体何なのか、と考えてみるのも価値があるかもしれません。

出会いの全てを無駄と感じる事無く楽しむことができれば、こんなに面白い人生はないでしょう。

2014年10月20日 11:52 AM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

フリーワード記事検索

カテゴリー

最近の記事

紙ふうせん

紙ふうせん(梅ヶ丘オフィス)

●住所:〒154-0022東京都世田谷区梅丘1-13-4

朝日プラザ梅ヶ丘202(MAP)

●TEL:03-5426-2831

●TEL:03-5426-2832

●FAX:03-3706-7601