- HOME

- 【紙ふうせんブログ】

- 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 2月号 (2021/03/16)

心の中を日々新たに!

へルパーの皆様、いつもありがとうございます。いつもヘルパーさんには感謝しています。日頃の忙しさに皆さんとゆっくり話をする時間を作れないことも多く、伝えきれていない気持ちをここで表明させて頂いているつもりです。それにしても毎回同じ書き出しですから、変えてみる必要もまた一方ではあるんだよな、と思っています。なぜかというと、変えてみることは新しい可能性の発見につながるからです。

変わっていく第一歩 自分の「型」と「苦手」を知る

高齢になると「新しい物事に取り組むのが苦手」になるというのはよく聞く話です。一方で、高齢になってから生活の「型」を変えて新境地(※1)を開拓する人もいますから、一概に知力や体力の年齢による衰えとは言えないところもあります。何が「苦手」意識を生じさせているのでしょう。

人には、役割分担をしながら仕事や生活するなかで出来上がった自分の「型」というものがあります。

「型」にのっとったやり方については、誰よりも経験は豊富で上手にやる自信がありますが、反面「型」から外れることを求められると「苦手」となってしまいます。

「型」が形成されることはごく自然なことです。例えば、脳神経細胞同士の結びつき(シナプス)の数が最も多いのは幼児期ですが、認知機能や動作や思考の「型」を作ることによって脳は情報処理の効率化を行い、脳神経回路も簡素化されて10歳頃までにシナプスは半減します。

特定の分野に秀でている人はその分野に必要なシナプスの結びつきは強いと言われています。

このように必要に応じて形成された「型」ですが、「型」に合わない事は、「できない」事となってしまうのでしょうか。

そんなことはありません。例えば、怪我や病気で脳神経回路の一部が損傷しても、リハビリによって健全な細胞がシナプスを伸ばして欠けたところを補う回路が作られますから、「苦手」なことも練習によってできるようになることは事実なのです。自分の「型」と「苦手」を知ることは、自分の可能性の再発見となります。

「できない」ことと「しない」ことの取り違えに気が付く。ある利用者さんは事前情報では「歩けない」という話でした。これを鵜呑みにしてはいけません。

どうして「歩けない」のか、それを誰が言っているのか、介助があれば歩けるのか、必要な介助の度合いはどのくらいか、有効な自助具が使えれば一人でも歩けるのか、問題の分析が必要です。

結論から言うとこの方は、「歩けない」のではなく「歩かなかった」のです。夫が入院して、その状況を上手くのみこめない認知症状もあって、不安などから一人では「外出しなくなった」ようなのです。ヘルパーさんと一緒に外出し、買い物の時に自分で歩いて頂くようになってから、ほどなくして一人で外を歩いている姿を見かけるようになりました。

これは支援の重要な分岐点です。もし、「歩けない」という伝聞を鵜吞みにして利用者さんに歩いて貰わなかったら、「しない」ことが「型」となってしまい(構造化されてしまい)、やがて本当に「できない」「歩けない」となってしまうところでした。

「できない」と切り捨てていることは多い

“料理ができない”という話はよくありますが、本当に「できない」のでしょうか。日常生活動作(ADL)として包丁や菜箸が握れないのでしょうか。

たいていの方はそうではありません。台所に長時間立っていられないとか固い野菜が切れないなどの部分的な困難があって料理をしなくなってしまい、それを「できない」と表現しているのです。椅子に座ったら包丁を安心して握れますし、「できる」要素はたくさんあるのです。

料理の手順の組み立ても同様です。材料を目の前にして「何から始めれば…」と困ってしまう方も、「まず野菜を切りましょう」とまな板と包丁をセットすればできたりします。

自立支援は十把一絡げに「できない」と言ってはいけないのです。

これは健常者も同様です。料理や掃除や洗濯をしない夫は、ADLとして「できない」のではなく「してこなかったから」理解が浅く、これからもする気が無いから「しない」だけということは、「する」妻の側からすれば見え透いています。

私たちはいかに多くの事を「できない」と切り捨てているのではないか、ということに思い当たります。

“型破り”から得られる自分自身の再発見

要介護高齢期とは、今までの自分の生活の仕方の「型」が通用しなくなる時でもあります。多くの方が一度はそこで意欲の低下を経験します。

今までの生活の「型」から新しい生活の「型」に移行する中で、なぜ「しない」となったのかについては検討が必要です。

きちんとできる自信がないから、普通の人が手早くやってるのに遅い自分が恥ずかしいから、「危ないからダメ」と言われたから、やってもらった方が楽だから、などといった言葉が聞こえてきます。私たちはそのような方々に「一緒にやってみましょう」ときっかけを作り、「できるじゃないですか!」と褒めて意欲を盛り上げていく働きかけをします。

具体的には、支援の中で本人が活躍できる「型」を作ることになります。

しかしこれは、「今までと同じようにできる」という表面的な「結果」を求めているのではありません。

閉じていくのみと思われた人生にも、別の新たな可能性が開かれていると気が付いていくことに意味があります。

今までの「型」からは接点の無かったような人と出会ったり未体験の体験を通じて、経験してこなかった人生の側面を再発見すること。これは「生老病死」という命の全体性の中で、若い時には知り得ないかった「老」や「死」についての“型破りな学び”(自己統合)でもあります。

利用者さんだけが挑戦するのは“もったいない”

利用者さんにとって「自己統合」は、とても大きな挑戦となります。そのような挑戦を利用者さんにのみやって頂くのは“もったいない”と私は思っています。

利用者さんから勇気を貰って、自分の「やらない」ことを「やってみる」挑戦に変えていくこと。今までの「型」を破ること。

「我らが外なる人は壊れども 内なる人は日々に新なり(※2)」 これはある利用者さん宅に飾ってあった色紙の言葉です。90歳を超える方がしたためたそうで、そう聞くとなおさら励みになりませんか。私たちの頑張りも同時に利用者さんへの励みにもなるはずです。

※1 :伊能忠敬は50歳になって家業を引退し、江戸に出て19歳年下の高橋至時に弟子入りして暦学や天文学を学び、地球の大きさを測量するという夢を実現させた。世界最高精度の地図も作成している。高齢になっても挑戦することは可能である。

※2: 新約聖書に収められた書簡の一つ『コリントの信徒への手紙二』の一節。パウロがコリント教会に宛てた手紙。苦難の中の慰めや弱さの中の強さについてなど、教会員への励ましや感謝、教えについてなどを記している。

2021年3月16日 11:34 AM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和3年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 1月号 (2021/03/12)

はじまりのまくあけ

明けましておめでとうございます。ヘルパーの皆様、本年もどうぞよろしくお願いします。新年の幕は明けましたが、頭の幕も遅れても良いのでしっかりと開幕していきたいものです。その為にも自分自身の思いを新たにしていきましょう。

どのような生き方が幸せを感じられるのか

皆さん今年の「目標」はなんですか? 新年の抱負など何かありますか。そう問われて「ハテ何にしようか」と迷ったりはしませんか。具体的に行為や事物や数値で「目標」を示せないと、確かに気後れしてしまうものがあります。

「目標を立てて計画を実行し結果を評価する」という方法論はビジネスのみならず介護でも取り入れられています。「結果」が常に評価対象となるところから、目標や計画は「結果を得るための手段」であり「結果が全て」という風潮も出てきました。いかに速やかに「結果にコミット」するか、その為の目標や計画であるという考え方です。

しかし、結果ありきで人生の目標を立てろと言われたら、「ハテ何しようか」と困ってしまうのは当然です。人生における究極の結果は「死」です。その結果を最大限の合理性をもって得ようとするならば「早く死んだ方が良い」となってしまいます。「長生きしたくない、長生きは迷惑をかける」という後ろめたい感情が生じてくるのは、「いくら頑張ってみたところでどうせ死ぬんだから」という気持ちもあるのではないでしょうか。

何かの「結果」を得るための支援ではなく、「過程」に関わる

確かにビジネスなどの分野においては、計画は行為や事物や数値等をできるだけ具体的に検討した方が良いでしょう。「事業を拡大させたい」というのも悪くありません。しかし事業拡大のみを「目標」として悪徳商法に手を染めブラック企業となってしまっては意味がありません。事業で拡大したのは「人の幸福なのか不幸なのか」が大問題だからです。このように考えていくと、「目標」を立てる視点には「どのような生き方が人を幸せにするのか」という人生観が関わってきます。お金も同じです。お金の持つ価値の本質は「交換価値」ですが、お金と何かを交換して「自分は何が得たいのか」というところが問われてくるのです。

私たちの取り組んでいる介護の仕事は、必ず入院や入所や死去などの別れという結果がやってきます。「死ぬのがわかっているんだから頑張って生きるのを支えなくても…」と考えてしまうと、末期癌の疼痛に苦しむ人への支援などは辛くなってきます。私たちの目標は、死ぬまでの間に「どのように過ごすのか」という「過程」に「どのように関わるか」なのです。

若返りさせられないケアや効果の上がらないリハビリは無意味でしょうか。そんなことはありません。ケアやリハビリは人と人を結ぶ接点です。それらを通じて人と人が交歓(こうかん)できることに価値があります。交歓とは「互いにうちとけあって楽しむこと」です。たとえ孤独な人生だったとしても、最晩年に出会った誰かと打ち解け合うことが出来れば、今までの辛さが誰かからの優しさを感じる喜びに変り、寂しかった心も死ぬ前に癒されるのです。

介護の価値の本質は「交歓価値」にある

やがて死にゆく人に健康や生活上の世話をすることの目的は、「長生させる為」にあるのではないことはもはや明確です。本人の意思や気持ちを無視して「安全のため」「健康のため」と、本人の意欲や楽しみを奪ってしまっては、何の為の誰の為の介護なのか解らなくなります。介護の目的はQOL(クオリティ・オブ・ライフ)すなわち、命や生きている価値をあらためて実感することです。人は、独りでは生まれることも育つことも死ぬこともできません。人は、人の助けが無ければ存在できないのです。

ならば、人の助けを借りることがどうして悪い事なのでしょう。人生の最晩年にあって人の助けが必要となってくることは、むしろ恩寵(おんちょう)となり得ます。成人として一丁前の人間のつもりで生きてきた時間が長く続く中で、人は時々「生かされている自分」を忘れ「自分だけで生きている」ような自分優先の気持ちになります。そうして例えば、政治や権力などの腐敗を見ても「皆やってるよ。人間は皆自分が一番大事なんだ。そんなもんだろ?」と、エゴイストであることが当然の様になってしまいます。そのような時、自分の思い通りにならない困難さとそれを支える人間関係が生じてくることは、「自分だけで生きている」のではない命の在り様の再発見となります。

人生の最晩年の目標は「自己統合」にあります。自己統合とはとどのつまり、忘れてしまったもう一つの側面の「生かされている自分」を思い出すことにあります。そうやって、自分だけで生きてきた自分と生かされてきた自分を統合し、「生かされてきた命を自分なりに精一杯生きてきた」と感じられれば、生と死を肯定できるようになります。このような感情は、ヘルプを必要とする者とヘルプをする者との交歓から生じるものです。必要なのは、今この瞬間を利用者さんと共に「互いにうちとけあって楽しむこと」、これが介護の本質的な価値なのです。

助けてもらっているのは介護者の方?

「生かし生かされる」という生命存在の本質から考えると、本当は助けて貰っているのは利用者さんよりも私たちヘルパーの方ではないでしょうか。この仕事は「生かされているお陰で、誰かの役に立つことができた自分」をいつも感じる事ができるのですから。

私が書いている今回の文章も、実は利用者さんの助けによるものです。というのも、この論考はある利用者さんが詠んだ短歌からアイデアを頂いたのです。その短歌はとても味わい深く、いずれまた皆さんと味わってみたいと思っていますが、今日はご紹介だけに留めます。

もう一度若返らせてやると言われても ハテ何しようか神様いじわる

私たちは、死が決定している命を生かされています。そして、生かされているのに「何の為に生きているのか」は、いじわるなのか誰も教えてはくれません。それは、命を精一杯生きてみて自分の人生をかけて、自分なりに掴み取るしかないのです。

※コロナ感染拡大予防をお願いします。風邪症状がある場合は原則出勤停止です。

新型コロナウイルスに係る休業等が余儀なくされた場合の

公的な支援内容について以下にまとめました。

※個人申請の公的支援は、有給休暇を含め事業者から休業補償を受けた場合は、申請できません。

(但し、世田谷区の傷病手当の場合は、給与減額でも補償対象となる場合があるようです)

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

コールセンター 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

・令和2年4⽉1⽇から令和3年2⽉28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者

・その休業に対する賃⾦(休業⼿当)を受けることができない⽅→申請期限:令和3年5⽉31日(月)

①支給申請書、②支給要件確認書、③本人確認書類(免許証の写しなど)、④振込先口座確認書類

(キャッシュカードの写しなど)、⑤休業前および休業中の賃⾦額を確認できる書類

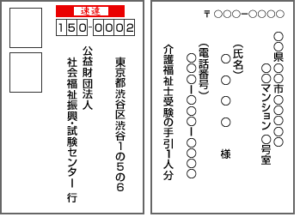

申請方法はWebか郵送です。(郵送先):〒600ー8799 ⽇本郵便株式会社 京都中央郵便局留置

厚⽣労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦担当 ⾏

★日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて

これらの方についても、休業前の就労の実態や、下記のケースなどを踏まえ、申請対象期間に事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成していただければ、休業支援金・給付金の対象となります。(厚労省)

→労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出てい るといった場合

→給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の

勤務を続けさせていた意向が確認できる場合

傷病手当(個人で健康保険組合や居住自治体に申請)

・業務外の病気やけがで療養中であること

・労務不能であること(仕事に就くことができないこと)

・連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること

・休職期間に給与の支払いがないこと

《国民健康保険》世田谷区の場合の条件(世田谷区役所国保・年金課保険給付係)

- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができなかった。(事業者による自宅待機命令は含まない)

2021年3月12日 12:12 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和3年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 11-12月号 (2021/01/25)

動的均衡という確かさと不確かさ

ヘルパーの皆様、大変お世話になりました。年末年始のケアに入って下さるヘルパーさん、本当にありがとうございます。皆様、来年もどうぞよろしくお願いします。

日々の入れ替わりによって保たれる身心

突然ですが問題です。「ある程度の年齢を越えたら筋肉はつかないので高齢でのリハビリ効果は望めない。」答えはNOです。筋肉は20代をピークになにもしなければ加齢とともに落ちていきますが、上手に運動を行うと90歳になっても筋肉を強くすることが出来るとされています。もちろん高齢になれば遺伝子や細胞の代謝能力の限界などがあって20代と同じような運動効果は望めません。しかし、適切にリハビリをすれば必ず効果はあるのです。

なぜでしょうか。人間の身体は全体で60兆個の細胞がある中で毎日1兆個の細胞が新しい細胞と入れ替わると言われています(※1)。不要になった細胞は自律的に機能停止(アポトーシス)して分解されて新たな細胞の材料となり、元気な細胞が分裂して入れ換わります。この時、身体はとても合理的なので、新しい細胞を必要な量しか作りません。運動不足(筋肉が必要無い)となると筋肉が衰えるのはそのためです。逆に、日常生活での運動量(必要とされる筋肉量)を無理のない範囲で増やしていくと、筋肉は全体として強くなることができるのです。人間の体は微細なレベルで見れば絶えず入れ替わっており、細胞の生死の繰り返しによって全体のバランスを保っている「動的均衡(どうてききんこう)」にあるのです。

動的均衡はあらゆるものに見い出されます。宇宙は人間の尺度では不変のように見えますが、銀河や星々など全ての天体は高速で運動しながら生成と消滅を絶えず繰り返しています。鴨長明の『方丈記』の冒頭の一文の「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。」も動的均衡です。宮澤賢治は、動的均衡によって存在する人間の確かさと不確かさを『春と修羅(しゅら)』の序で次のように表現しています。

「わたくしといふ現象は / 仮定された有機交流電燈(※2)の / ひとつの青い照明です /(略)/

風景やみんなといつしよに / せはしくせはしく明滅しながら / いかにもたしかにともりつづける / 因果交流電燈(※2)の / ひとつの青い照明です /(略)」

| ※1早い細胞(腸の微絨毛など)は約1日で全て入れ替わり、遅い細胞でも約1年で全て入れ替わる。筋肉は早い細胞で1ヶ月で約60%、遅い細胞でも約200日で全て入れ替わる。脳は早い細胞は1ヶ月で約40%、遅い細胞でも約1年で全て入れ替わる。(単純計算すると2カ月で全身の細胞が入れ替わる) ※2賢治の造語。24コマの静止画で1秒の動画を作り出す「映写機」の隠喩と考えると理解しやすい |

※3多くの部分が緊密な連関をもちながら全体を形作っているさま。【動的均衡】互いに逆向きの過程がほぼ同じ速度で進行することにより、全体としてはバランスが保てている状態。(画像は「太極図」。陰陽の均衡によって世界が成り立っている事を表す道教のシンボル)

| 昨日はどこにもありません 三好達治 昨日はどこにもありません あちらの箪笥のひき出しにも こちらの机の引き出しにも 昨日はどこにもありません それは昨日の写真でしょうか そこにあなたの立っている そこにあなたの笑っている それは昨日の写真でしょうか いいえ 昨日はありません 今日を打つのは今日の時計 昨日の時計はありません 今日を打つのは今日の時計 昨日はどこにもありません 昨日の部屋はありません それは今日の窓掛けです それは今日のスリッパです 今日悲しいのは今日のこと 昨日のことではありません 昨日はどこにもありません 今日悲しいのは今日のこと いいえ悲しくはありません 何で悲しいものでしょう 昨日はどこにもありません 何が悲しいものですか 昨日はどこにもありません そこにあなたの立っていた そこにあなたの笑っていた 昨日はどこにもありません |

『昨日はどこにもありません』という三好達治の詩には「今日を打つのは今日の時計 / 昨日の時計はありません」という一節があります。よく「先週言い聞かせたのに、今週になったら忘れてて困っちゃう!」というケアの嘆きも聞こえてきますが、それは「先週の話」です。同様に、無気力な態度を示す方の態度も明日になれば「明日の態度」が出てくる可能性があります。一生涯持続する固い決意というのはありません。同様に、一生涯持続する恨みや不安もまたありません。それらは瞬間瞬間の因果的・有機的積み重ねの結果として、全体としては連続しているように見えているだけです。

心や体が日々入れ替わっていくということは、少しずつでも好ましいものを積み重ねていけば全体も好ましく変わっていくことができるということを示しています。変わろうとした時に必要なのは瞬間の強い言葉や固い決意ではなく、日々の働きかけなのです。逆に言えば、利用者さんや自分に常に新しい励ましを送らなければ、心は少しずつ枯れてしまうのです。

日々の励ましが現実を変えていく

物事の取り組みが長続きしているような方は、何か失敗や嫌なことがあっても気持ちを切り替えて「よし、また頑張ろう!」と、気持ちを切り替えることが上手なように思われます。頑張るという言葉の裏側には、「そうありたい自分」という理想のイメージがあります。それは「いつも笑顔でいたい自分」であったり「成功を収める自分」であったりします。そのようなイメージは日々少しずつ変化しながら柔軟性を獲得し様々な物事を受容できるよう、多様性をもつものへと発展していくことが理想的です。また、そうならなければ自己像は凝り固まった融通のきかないものとなってしまい、身心機能や環境の大きな変化に対応できなくなってしまいます。

「失敗も成功のうち」「待てば海路の日和あり」といった気持ちの切り替えは、自己像(セルフイメージ)の豊かさ(多様性)のなせる業なのです。このような構造は、福祉の理念が「多様性尊重」を理想の一つとして掲げ、多様な個を柔軟に包摂できる社会がどんな人にとっても生きやすい暮らしやすい幸せな社会であると考えるのと原理は同じです。

ところで「現実は甘くない」として過度に「現在の有り様」にこだわる人もいます。このような方は「現実と理想」を対比させて、「現実を見るべきである」と主張します。しかし人間の身心も人生も社会もせわしく明滅しながらその姿を保っているのですから、変わり得ることもまた確かなのです。今日の単純な延長線上に明日があり、それがずっと続いていく幻燈を見るような錯覚を持ってしまいがちですが、良くも悪くも少しずつ変わっていくのですから、良く変わっていく道しるべとなるような理想像をイメージしていきたいと思います。

| 紙面研修 セクシャル・ハラスメント |

セクハラは犯罪です。(「準強制わいせつ罪」や「強制わいせつ罪」等となる場合がある)

「虐待罪は無い」と言って虐待(「暴行罪)等)を擁護できないように、セクハラも犯罪となります。以下は、実際に判決で準強制わいせつ罪が成立したケースです。テレビ局に就職を希望している被害女性に対して、加害者が「自分は人事部課長で権限があるから、そういう採用はできる」と騙り、まんが喫茶やカラオケ店の個室で「本当にこのテレビ局に入りたいんでしょ、第一志望でしょ」などと被害者に申し向け、キスをするなどのわいせつ行為に至ったものです。(対価型セクハラ)

職場におけるセクシャルハラスメント

《対価型セクハラ》労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けること。

《環境型セクハラ》労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること。(例:事務所内にヌードポスターを掲示している)

《職場とは》事業所以外でも以下のような場所や状況は「職場」となります。取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店(接待の席も含む)、顧客の自宅、取材先、出張先、業務で使用する車中、勤務時間外の「宴会」などであっても実質上職務の延長と考えられるもの。

| ◇ 「男女雇用機会均等法」のセクシュアルハラスメント対策規定 第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |

セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。(略)男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。(引用:厚労省労働局雇用均等室)

“介護ハラスメント”への対応義務が事業者にはある

“介護ハラスメント”とは、利用者さんやそのご家族からのセクハラや暴言・暴力です。近年問題視されており、来年度の介護保険制度改正ではその対策が盛り込まれる方向です。

《ハラスメントの具体例》介助中に胸やお尻を触られる。アダルトビデオを無理やり見せられる。学歴が低いことをバカにされる。職員へ命令し思いどおりに動かないと殴ったり蹴ったりする。等

★介護職員が利用者さんにセクハラをするケースは、介護虐待であり犯罪です。一方で、必要な介護をしているにも関わらず利用者さんから「セクハラを受けた」と介護職が言われてしまうケースも。

【“介護ハラスメント”への介護現場対応】(参考文献:WEBサイト「ケアスタイル」)

・パワハラは優しい声で注意し、可能な限り利用者さんと距離を置き、身の安全を確保する。

・セクハラには「やめてください」「イヤです」と自分の意思をはっきり伝える。

・利用者さんと距離ができたら速やかに事業所に報告。指示を仰ぐ。

・介護職員は我慢をしない。介護職員に我慢をさせない。

・介護職員は強い言葉で注意しにくいため、嫌がっている気持ちが利用者さんに伝わりにくい。そのため介護職員から訴えがあった時は、問題が長期化している場合がある。

| 考えてみよう ① 利用者さんからの介護ハラスメントにはどんなケースがあるだろう。 ② それにはどんな背景があるだろう。③改善方法を考えてみよう。 |

| 《介護ハラスメント 背景要因例》 ・ハラスメントという言葉もなく問題意識が低かった時代を生きてきた。 ・一部の方の場合、男尊女卑の考えを今でも持っている。 ・利用者さん自身が認知機能の低下で自分の行動をきちんと律せなくなっている。 ・出来ていたことができなくなる苦しみ(介護を受ける苦しみ)がストレスとなり、そのイライラをぶつけてしまう。 ・感情のコントロールが難しくなり、ダメなことだとわかっていても暴言や暴力が止まらない。 ・介護職員に安心感や親近感を持っており、一方的な感情をぶつけてしまう。 ・介護職員と感情的な接触をもちたい気持ちや孤独感から、からかいや挑発をしてしまう。 |

| 《ハラスメントは人権侵害です》 ハラスメントは、広義には「人権侵害」を意味し、性別や年齢、職業、宗教、社会的出自、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは広く人格に関する言動などによって、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることを言います。(引用:WEBサイト「日本の人事部」) ハラスメントとは、相手の意に反する行為によって不快な感情を抱かせることであり、「嫌がらせ」を指します。ここで重要なのは「行為者がどう思っているのかは関係なく、相手が不快な感情を抱けばハラスメントになる」ということ。概念としてはシンプルで分かりやすい定義ですが、人の感情は表立って現れないこともあり、「そんなつもりではなかった」などと行為者がハラスメントをしていることを理解できていないケースも少なくありません。現在は、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)やパワー・ハラスメント(パワハラ)、モラル・ハラスメント(モラハラ)、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)、スモーク・ハラスメント(スモハラ)など、さまざまなハラスメントが問題となっています。 |

| 【重要なお知らせ】 ① 職場の同僚や部下へのハラスメントは絶対にいけません。 ② 紙ふうせんの就業規則にはセクハラ禁止規定があり、破った場合は服務規律違反となります。 ③ 同僚からのハラスメント相談窓口は所属長となりますが、所属長に相談しにくい場合等は、相談窓口は代表取締役となります。(03-5426-2831 加藤はるみ) ( “介護ハラスメント”に関しては、サービス提供責任者や管理者、担当ケアマネが相談窓口となります) ④ 相談に対しては、事業所や法人として責任をもって対処します。 ⑤ 相談については、事実関係を迅速に正確に確認します。 ⑥ 被害が確認できた場合には、被害者に対しては適正な配慮と必要な措置を実施します。 ⑦ ハラスメント行為者に対しては適正な措置を実施します。 ⑧ 再発防止の措置の実施をします。 ⑨ 当事者等のプライバシー保護に努め必要な措置を実施します。 ⑩ ハラスメント相談、報告協力等を理由に就業上、不利益となるような取り扱いは行いません。 ※今回のセクハラに関する特集は「テレワーク助成金」取得にあたっての必要事項(セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること)でもあるため、掲載させて頂きました。 |

2021年1月25日 5:07 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 10月号 (2020/11/30)

揺るぎない視座はありますか?

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。朝夕が冷えてきましたので風邪などひかれぬようにご自愛下さい。今年で介護保険制度開始から20年です。

介護保険制度の20年を見渡せば?

介護保険制度によって「介護の社会化」が行われ、家庭内の問題(※1)とされてきた介護に社会的支援の光が差し込んだことは、日本の社会の大きな文化的発展となりました。一方でベテラン介護職員のケアマネへの転出によって介護現場での支援技術の構築や継承が停滞したり、支援の枠組みが縦割り化になりがちで「医療モデル」などの古い介護文化が払拭しきれていないなどが反省点として挙げられます。今行われている対策は、主任ケアマネージャーの育成や、ベテラン介護職員を特定処遇改善などで厚遇して後進指導を担わせるなどがあります。

※1:場合によっては家庭内の抑圧構造となる。

ところで技術の発展や継承に必須のものは何でしょう。曖昧を好む文化の日本人が苦手とする「原理を提示する、言語化して伝える」という筋道です。“愛情”や“寄り添って”という気持ちは大切ですが、情緒的な言葉では技術は伝わりません。また、その“気持ち”の伝わり方もズレてしまうことがあります。弱音を吐く利用者さんを“叱咤”することが愛情だと考える人もいれば、“利用者さんの好きなようにさせる”ことが愛情だと考える人もいるからです。これらはどちらも支援者の主観で利用者さんを見ています。利用者さんとのズレを生じさせないためには、対人支援職には自分の主観を“客観視”する努力が必要です。それは、自分の好みや感情に左右されない視座(※2)を持つことです。「〇〇さんとは合わない」「あのタイプは嫌い」といった主観的評価から抜け出さなければ、「相手を選ぶ人」となります。合う人への支援が上手く行くのは当たり前で、技術ではありません。皆さんの心の中に介護への揺るぎない視座はありますか?

※2:物事を認識する時の立場。

それがあなたの「原理(※3)」です。それを自分の言葉で語れたら誰かに助言ができますし、相手の考えも聞きやすくなります。判断の軸があればお互いのズレに気が付くことができます。お互いの個人的な原理を語り合い、より多くの人が納得できる言葉に変換・集約していきます。相互触発から「普遍的な原理」が紡ぎだされていきます。それが記述されていけば学問や技術となり、後世へ継承され社会や文化の発展に寄与するでしょう。介護の教科書はカタカナ単語が多いですよね。欧米で発展した「原理」が他人事の理念となっていないでしょうか。難しいことは専門家や“お上”に「おまかせ」という距離感はありませんか? 物事の判断を他人任せにしていては、“お上”が制度改悪など変なことを言いだしても反論できませんし、介護現場での緊急対応にあたふたしてしまいます。現場の自立した「問いと学び」が大切なのです。私たち自らが「原理」を内面化していくならば、技術向上と共に自身の生き方の深化も行われるでしょう。誰の為ではなく自分自身の為です。もっと良いやり方はないか? 自分はどうしたいのか? 問うことから学びが始まります。問いましょう「学問の秋」なのですから。見つけて語りましょう「自分の答え」を。

※3:事物・事象が依拠する根本法則・基本法則。他のものを規定するが、それ自身は他に依存しない根本的・根源的なもの。福祉や社会の原理の一つに「基本的人権」がある。

【紙面研修】 「自立」への歩み

ある脳性麻痺1種1級の方が、色々考えぬいた挙句に辿り着いた一つの理解として、『自立は依存の反対語として解釈されるべき概念ではなく、むしろ自立した生活は、依存できる先をオプションとして可能な限り多く確保し、それらを巧みに賢く利用することだ』と述べていました。この場合、身体的には誰かに依存しないと生活できないこともあるが、周囲の方に依頼や指示をして『賢く利用する』ことができますから、精神的には自立していると言えます。これは「依存の自覚」をして自分自身を問うことによって見てきた、逆説的な「自立は依存によって成り立つ」という自分の答えです。| 【自立】じりつ ①他への従属から離れて独り立ちすること。他からの支配や助力を受けずに、存在すること。「精神的に自立する」 ②支えるものがなく、そのものだけで立っていること。「自立式のパネル」(大辞泉) |

しかし、「手を借りること」も「自立」の一つなのではないでしょうか。

必要な時には誰かに「助けて下さい!」と言えるのは「精神的自立」でもあるのです。しかし、助けを求めることは自分の弱さをさらけ出すことになってしまい、誰かに励まされたり世話を焼かれたりして、「精神的な自立も無くなってしまうのではないか?」というような自分を情けなく思う気持ちも出てくるかもしれません。それはそれで良いのです。人生の最終段階での自立への欲求は、身体や精神の自立を越えて、いわば「魂の自立」だからです。このような人生の究極目標を様々な心理学派が「自己実現」や「自己統合」や「自己超越」などと呼んでいます。死を見据える段階では、身体的には誰かに依存し、精神的にも誰かの支えや優しさを受けながらも、自分自身の中に「他に依存しない根本的、根源的なもの」を見つけられるかどうかが課題となってきます。それは、性別や親や子や身体的特徴であるとか、かつて「○○であったという記憶」などといった属性を全て取り去って見いだされる「自己」そのもの(自己実現)であり、また、今までの自己にこだわる狭い自己から抜け出して自己を包摂する世界もまた自己のうち(自己統合)にあり、開かれた自己が世界をも包摂していくような境地(自己超越)でもあります。自他や彼我の境界を越えていくならば、助ける者と助けられる者は同一のものの二つの顕れと見えるでしょう。若年性認知症によって「自分」を規定する記憶を失っていく『私は誰になっていくの?』という不安の中で「自己自身」を再発見した心境をクリスティーン・ブライデンさんは次のように語っています。

『私の魂としての自己は、過去も未来もない「今」という時に存在している。仏教の「刹那」という言葉は、このように時間の枠から離れた存在感覚を捉えたものだ。万物が「今」という場所に存在することを理解すれば、時間の外に在られる神がなんであるかをより深く知ることができる』『私たちにわかったことは、「自分が何を言うか、何をするかが私なのではなく、私はただ私である」ということだ。自分が誰かは魂が決めることだ。認知と感情は人生で変化するが、私たちの本質である魂は神の手の内にある。』(『私は私になっていく 認知症とダンス』クリエイツかもがわ)

| 【梵我一如】ぼんがいちにょ 梵(ブラフマン:宇宙を支配する原理)と我(アートマン:個人を支配する原理)が同一であること。古代インドではこれを悟ることが究極とされた。 |

考えてみよう

「魂の自立」への課題が自分自身に現れた時、どのように周囲から助けてもらいたいだろう?

①その時にそのように助けて貰える(助けてと言える)自分になるためには、今、どのように利用者さんを助けていくと良いだろう。

②一見、誰かの助けを受けなければままならない方も、誰かを助けてはいないだろうか。

※身体的自立と精神的自立の達成が「魂の自立」とならないことからも判る通り、ここで言う魂(spiritual)とは、精神と身体の二項対立を越えた人間存在のより根本的、根源的なものを指す。「魂の自立」支援はスピリチュアルケアとも言えます。

2020年11月30日 5:09 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 9月号 (2020/11/30)

「秋の実り」を収穫するために

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。夕方の風に冷涼さが混ざり黄色味を増す木々の葉が揺れています。夏の暑さに身構えて固くなっていた体と心をほぐしてください。皆さんが秋の訪れを楽しみ、その景色を愛でられることを願っています。

見渡せば花も紅葉もなかりけり?

コロナ禍によって大学に行けなくなった新入大学生が、友人も作れずバイトも無く上京してきたアパートの中で鬱になっているという話があります。オンライン授業では何のために東京にいるのかという意味も掴めずに、休学や退学者も出ているようです。秋からは一部対面授業も再開されるようですが、大学生の弧愁の痛みは他人ごとではありません。人間は社会的な動物だからです。子供から大人へと成長していく過程で人は自分が周囲から何を求められているかを自覚し、「自分とは何か?」という問いがあれば、社会からの視点で自分の位置づけを確認します。もし自分と社会との関係性が希薄になり、社会的に認められた立場で自分を修飾することが難しくなったならば、「自分とは何か?」が解らなくなってしまう大人は多くいます。利用者さんにもそのような方がおられることは、皆さんご存知の通りです。老年期の心理的発達課題はここから始まります。

長期化するコロナ禍によって通奏低音のように鳴り響く不安と苛立ちは、実はこのような課題と同じではないでしょうか。自営の店舗経営の存続の危機の人、仕事の無くなったイベントや舞台関係者等、テレワークでの仕事の進め方に迷う人、会議や決済印で上下関係を誇示できなくなった幹部社員、多くの人が自分の役割の流動化にさらされているのです。多くの人に「自分とは何か?」という不安が募れば、雇用情勢やビジネスモデルなどの経済の変化以上に社会は大きく流動化していくでしょう。利に敏(さと)い者はビジネスチャンスを虎視眈々と狙っているでしょう。しかし変化の先がどのように落ち着くのかは、未だ見えないのです。

もう一つコロナ禍が突きつけてきた疑念があります。かつて、ニューヨークなどの不動産を買い漁ってブイブイ言わせて日本人がエコノミックアニマルと揶揄されたバブル経済がありました。社会を人生になぞらえるのは乱暴ではありますが、戦後社会を今年で75歳と考えると、バブルに狂奔して崩壊したのは「ミッドライフクライシス(※1)」ではなかったかと思うのです。バブル以前から政官財の癒着は批判されていましたが、崩壊を機に規制緩和や行政改革・構造改革が声高に叫ばれました。しかし結局は利権の付け替えが行われただけで癒着構造は温存され、気が付けばオンライン化にしてもPCR検査拡充にしても機能不全となっている有様です。日本は何も変われないで30年近くを無為に過ごしてしまったのではないかと疑ってしまいます。何の冗談なのか新内閣の自民党4役の平均年齢は71.5歳です。私たちの社会はどこに向かっているのでしょう。しかし再生できるはずです。老年期の心理的発達課題を参考に、これからの社会と自分の人生を生きる心構えについて考えてみましょう。

※1:人生の盛夏や晩夏に譬えられるような脂ののった中年期に、アイデンティティや自己肯定感が揺らぐこと。何かをきっかけに自分に限界を感じ失望や後悔が現れるので思秋期とも言う。自己点検が必要だが怠ると発達段階が足踏みしてしまう。

心の内側から自分を見る視点への転換

還暦になると赤い「ちゃんちゃんこ」を着る風習があります。これは端的に言うと「赤ちゃんに産まれ直す」ということを象徴しています。子供は、社会的な外的な視点で自分を見るということがありません。「ダイエットのためにおやつをやめよう」などという視点は無く、『裸の王様』に「なんにも着てないよ!」と言ってのけるのも子供です。子供は借り物ではない自分の目で自分の心に映るものを見ているのです。

「自己統合(※2)」と言われる老年期の発達課題は社会的役割を降りた後に始まりますが、身体機能の衰えとは逆に内面の世界では“再生”が始まります。自分の人生を今までとは異なる内的な視点で再び振り返ることになるのです。大人の事情やエゴは子供には通用しません。「〇〇だから仕方がない」などと言って咀嚼せずに飲み込んだ誰かの痛みを、目覚めた子供の心が再び感じ始めます。自分の人生を自らの納得に基づいて歩んできたかどうか、良いことも悪いことも失敗や成功も、全て含めて「自己を肯定できるかどうか」という“産みの苦しみ”に似た葛藤が現れます。失敗が無い人生で成功のみだったら簡単に「自己肯定」ができるでしょうか?「自分はこんなに財産を獲得したのだから成功者だ」と自分に言い聞かせるほど、心の中の子供は「自分は裸だ!」と叫ぶでしょう。人生に失敗が無いことはなく、誰の心も一切傷つけないで生きることは不可能だからです。しかし、大抵の人が40歳にもなれば20歳の自分に恥かしさを覚えるように、「自分の人生は良かったのか悪かったのか」と悩めることは気付きの証であり好ましいことなのです。どのような側面や裏面に気付くかは人それぞれですが、人生回顧をすることは当たり前なのです。悔やまれる過去も自身の一部となれるようかみ砕いて受け入れること。また、目の前の人や物事に自らの新しい態度もって回答を示していくこと。これが過去との和解となり「死」を受容する心構えとなります。私たちはこの段階で人生を「若さや生」と「老いや死」の二つの視点から二度味わうことになります。このような多様な視点は、思い出をより豊かな色合いに輝かせるでしょう。

これからの社会に必要なことは何でしょう。景気回復を簡単に成し遂げられるような都合の良い魔法は(政治家はそんな事を言いますが)、まぁ無いでしょう。景気の指標だけでは測れない自己肯定感や生きづらさや心の豊かさなど、視点を転換して外的なものではなく内的なものに目を向けていく必要があります。空疎な「日本凄い」「自分凄い」や「やってる感」は“裸の王様”が太るだけですから不要です。変わる為には、日本の社会が積み残してきた課題を直視して地道に取り組んでいくことが大切です。例えば世界経済フォーラムが発表した男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数は、日本は153か国中121位でした。(※3)

さて、私達はどのように生活をしたら良いでしょう。私自身は丁寧に生きていきたいと思っています。何をするにしても「本当にやりたいやり方で人と接したり、物事と向き合っているか」などを、自分の中にある純粋な心で自らに問うならば、どんな答えが返ってくるでしょうか。たぶん大切なのは「どこで何をするか」ではなく、それを今「ここでどのようにやるか」です。“次のこと”や“目標”(※4)ばかりを見るのではなく「今・ここ」に心を落ち着かせる。「死」の視点を胸に刻みながら「一期一会(※5)」の覚悟であなたと丁寧に向き合う。人は自分の心を通して景色を眺めます。私やあなたの見る最後の景色が美しくありますように。

※2:エリク・H・エリクソンによる心理社会的発達理論の最終段階

※3: 2019年12月発表。前回は149か国中110位

※4:利用者さんの心の動きを見ないで介護手順や目標だけを見るという態度は改めたい

※5:千利休の人をもてなす心構え。「あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ないたった一度きりのもの」との自覚をもって相手と対面する。

【紙面研修】 「自己統合」という課題

見渡せば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮これは新古今和歌集にある藤原定家の歌ですが、2つの読み方ができます。

①花も紅葉もないもない淋しい秋の夕暮れだなぁ

②花も紅葉も無いけれど、秋の夕暮れのなんと趣のあることよ「秋の夕暮」は人生の晩年を想起させますが、どちらの意味で捉えるかは自分自身です。

人生には、自分の在り方に相反する意味を見出しながらもそのどちらもが真であり、どちらの意味をも自分のものとして受け入れてそれらを止揚し、新たな人生の展望を得るという場面があります。そのような発達課題は、子どもから高齢者に至るまでの各年齢段階にあると言われています。例えば「自分とは何か?」と迷う若者が、「自分は自分である」という限界と可能性に思案するということがあります。いくら他人をうらやんでも自分は他人にはなれないし、ましてやスーパーマンにも変身できないという限界と、それでも自分は自分である限り自分の人生を自分で決定づけなければならない(決定づけることができる)という可能性がそこにはあります。「限界か可能性か」を悩むうちに、「我思う、ゆえに我あり」というような自己存在の深い確信が得られれば、自分の人生を自分らしく歩もうとする腹が決まってきます。そうなれば「自分がそう決めているから、自分がそうなってくる」という構図が理解できます。

*止揚【しよう】:対立する二つ捉え方をぶつけ合わせて統合して、より深く高く視野の広い見解を得ること

~われわれは、長く生きるほどに、何とわずかなことしか知らないのか、と教えられる。成長して年を重ねるということは面白い冒険であり、驚きにみちている。~

エリク・H・エリクソン(1902-1994)発達心理学者・精神分析家

年を重ねた結果として「何とわずかなことしか知らないのか」と絶望するか、「まだまだ学ぶことがって人生に興味は尽きない」となるか。二つの態度の基礎となる「自分」という存在はどちらも同じ「自分」です。違うのは「自分」という存在を見つめる自分の視野が、狭い自分に囚われているか「複眼的」な見方ができているかどうかです。そもそも限界を感じるということは、今までの自分の見方やものの考え方では袋小路に入ってしまっているという状態です。自身を再評価するためには、今までの自分の価値尺度以外の視点を自分自身に取り入れていく必要があります。

老年期(成熟期)エリクソンによるとこの段階の葛藤は「統合性 対 絶望」とされています。

人生しめくくる重要な時であり、自分の生涯を総合的に振り返り肯定的に再評価するという課題が現れます。この課題達成を放棄すると人生に絶望することになりますが、後悔や挫折感をも受け入れて「統合性」に至れれば心の安定と人間的な円熟となり、「英知」をもって自分自身や周囲と関わる事ができるようになります。発達心理学では、人間は生涯にわたって発達しつづけることが可能であると考えます。

考えてみよう

後悔にさいなまれる方への 支援として、どのような態度が考えられるだろう?

①自分の人生に後悔するかどうかは自己責任なので、支援者側の心理的負担にならないように、利用者の悩みにはあまり関わらないようにする。

②せっかく出会った御縁なので自分の意見を積極的に伝えて、変れるように働きかける。

③悩みに寄り添うため、どんな内容の話でも傾聴に徹する。

先の①②③を選択して、それぞれの態度を後に後悔するとします。

その理由は何が考えられるだろう。そのような反省が訪れるのは自分にどのような状況変化があった時だろう?

また、①②③以外にはどのような接し方が考えられるだろう?

人生経験や考え方の異なる人間が介護という場面で出会うことは、双方にとってどのような価値を生じさせるだろう?

フランス文学者で武道家の内田樹は、コロナ禍が『根源的な問いを自分自身に向ける機会』となれば良いと述べています。興味深いので以下に引用します。

「パンデミックとその後の世界」2020.09.20 内田樹

(略)どれほど社会活動が縮んでも、社会的インフラ(上下水道、交通網、通信網など)の管理運営、医療、教育、そして宗教生活なしに人間は生きてゆくことはできない。それらのどれかの領域において何らかの専門的な技術と知見を具えた人は、

どこにいても、それを生業として生き延びることができるだろう。ぜひ、この機会に人間が共同的に生きてゆくためになくてはならない仕事のうち、自分に「何ができるか」を自問してみて欲しい。(略)それは、改めて「私には何ができるのか?」「私はほんとうは何をしたかったのか?」「私を求めている人がいるとしたら、それはどこにいるのか?」といった根源的な問いを自分自身に向ける機会となるからである。

どんな場合でも(たとえそれがパンデミックであっても)、根源的な問いを自分に向けるのは、よいことである。(略)「天職」「召命」のことを英語ではcallingとかvocationと言う。いずれも「呼ぶ」という動詞の派生語である。私たちが自分の生涯の仕事とするものは多くの場合、自己決定して選択したものではない。もののはずみで、誰かに「呼ばれて」、その場に赴き、その仕事をするようになって、気がついたら「天職」になっていたのである。それはしばしば「自分がそんな仕事をするようになるとは思ってもいなかった仕事」である。

始まり方はだいたいいつも同じである。偶然に出合った人から「お願いです。これをしてください(頼めるのはあなたしかいないんです)」と言われるのである。先方がどういう根拠で私を選び、私にはそれが「できる」と思うに至ったのか、それはわからない。でも、こういう場合には外部評価の方が自己評価よりも客観性が高いから、それに従う。多くの人はそうやって天職に出会ってきた。(略)

コロナは多くの人の命と健康を奪い、多くの人が経済的困窮で苦しんでいる。けれども、これを奇貨として、各国の軍事行動が抑制的になり、環境破壊が止まり、グローバル資本主義と新自由主義についての反省が始まり、自分自身の生き方について根源的な問いを向け、「召命」の声を求めて耳を澄ます人たちが出てくるなら、この疫病からも引き出し得るいくばくかの「よきこと」があったのだということになるだろう。

2020年11月30日 11:57 AM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 8月号 (2020/10/26)

自己中心性からの脱却のために

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。お盆が過ぎて夕方の風に秋色が加わり、夜はいくらか過ごしやすくなってきました。体温調整の苦手な方は調子を崩しがちです。体調の変化に目配り気配り心配りをしていきましょう。

死の側から見えてくる「おごり」

お盆には先祖を迎えることによって生者は死者と対面します。もともと日本にあった祖霊信仰に仏教が融合した風習のお盆は、死の側から人生を見つめ直すことにもなります。全ての命は先祖から受け継がれた命の灯であると理解すれば、命への畏敬の念が生まれます。自分もいつかは死んで連綿とした繋がりのなかに還っていくと想像するならば、命を自分だけのモノと錯覚するような自己中心的な視点は相対化されます。死者の側から生を見つめてみることは、現代社会の軋轢によって極限まで狭くなった“自分”という境界線を内側から壊すことにもなるでしょう。若いころにブイブイ言わせてきた人が、高齢になってお盆などの風習を大切にし始めるといった態度の変化には、「今さえ自分さえ良ければ」となってしまってきたこと(誰にでもある過去の一部)への反省があるのかもしれません。

大抵の人は、自分の行為にそれなりの根拠を持っており、それなりに「自分は正しい」と思っています。また、今日の延長線上に明日があり、それがずっと続くような錯覚を持っています。しかし本当にそうでしょうか?『徒然草(つれづれぐさ)』で兼好法師は「我々の死の到来は、今すぐかもしれない。それを忘れて物見て日を暮らすのは愚かだ」と述べています。「死を忘れるな」という警鐘は、西洋伝統絵画の主題の一つメメント・モリや、日本の九相(くそう)図など様々な文化の中で繰り返し鳴らされています。現在の在り様をあえて疑うことによって思索を深め、より確かものを掴み取ろうと努める哲学者たちは、「哲学(※1)を極めることは死ぬことを学ぶこと」としています。シャカ族の王子であったシッダールタ(仏教の開祖の釈尊)は、自身の「若さのおごり」「健康のおごり」「生存のおごり」に気が付いて克服のために出家をします。昨今、コロナをめぐり極端な反応を示す人にもそれらの「おごり」の一端が現れているように思います。当たり前のことですが誰しも生きている自分を中心にして世界を見ています。そのような視点を相対化することは、私たちの内にある「生者のおごり」「健常者のおごり」「自分が正しいというおごり」に釘を刺し、私たちの生の在り様の点検を促すのです。

介護に即して言えば、自身に「生者のおごり」があれば、少しずつ死に赴(おもむ)く利用者さんと本当に向き合うことはできず、無意識の忌避(きひ)が生じます。「健常者のおごり」があれば、心身の衰えに嘆く利用者さんの気持ちに寄り添うことができません。「自分が正しいというおごり」があれば、利用者さんや周囲の人は常に自分より考えが浅いという無意識が働き、無自覚な上から目線となります。死の側からの生を見つめ直す視点は、より良い介護を提供することはもちろんのこと、世界観を拡げ心の余裕を生じさせ、自身の心の豊かさを育むのです。

※1フランスの哲学者モンテーニュの言葉、「死はどこで我々を待っているかもわからない。あらかじめの死を考えておくことは、自由を考えることである。死の習得は、我々をあらゆる隷属と拘束から開放する」とある

「はだしのゲン」中沢啓治

見えている世界が自分の世界である人は、それでもその限られた範囲の中で自分の行為や考えをよりマシな側、比較対象とする側(自覚せずに見下しているものと比較する)よりも良くあろうとします。「盗人(ぬすびと)にも三分の理(り)」と言うように、暴力団の抗争なども双方共に「我に仁義あり」と主張します。しかし本当に自説が正しいかどうか、客観的に判断する尺度(※2)を持たない限り破綻はやってきます。

1945年8月、そのような破綻が社会全体で起こりました。当時日本は、国家を主語とし国家を目的とする国家主義であり(現在は国民を主語とし国民を目的とする民主主義)、自らが引き起こした侵略戦争を「聖戦」と叫び、戦争遂行が絶対正義でした。戦争遂行のスローガンは「一億玉砕」(一億の国民は、皆戦って死のう!)というものでした。全国民が死んでしまっては何の意味もないと思いますが、そのような視点を戦争指導者が持つことは一切ありませんでした。当時、命の重さは「一銭五厘(※3)」と言われていました。兵隊の命を大切にしない軍部では、司令官の自己顕示欲による乱暴な作戦が横行し、いたずらに前線の兵隊を全滅(※4)させて、戦略的にも愚かな失敗を繰り返していきます。「命を大切にしない者はやがて自身の命を滅ぼす」という道理のごとく、数多の国民や周辺国の人々等を道連れに殺して破滅したのが大日本帝国なのです。どうして日本は暴走を止められなかったのでしょう。それは自身を相対化する視点を決定的に欠いていたからです。戦前の日本は「神の国であり永遠不滅である」と信じ込まされていました。まやかし(※5)の「神州不滅」を信じ込ませた戦争指導者も戦局が悪化すると自分の「死」を直視するのが怖くなったのか、進んで狂信的観念に一体化していきます。日本は「絶対正義のおごり」や「不滅のおごり」に染まって道を誤ったのです。

| ある利用者さんの話 「学徒出陣であの雨の壮行会にいました。学徒航空兵となった。訓練中に友人は着陸に失敗して操縦桿が腹に刺さって死んだ。ようやく離着陸できるような状態で、特攻への出撃命令が出た。はじめから特攻要員と決まっていた。断ることなどできなかった。出撃の報告に博多の両親に会いに行ったが、お互いに涙を流し一言もしゃべれなかった。山陽本線の広島で、原爆の焼け野原を見た。新型爆弾のうわさは聞いていた。もう少し早く戦争を終わりにしていれば、大勢の人が死なずに済んだのに!」と怒りに肩を震わせながら泣いていました。 |

| ※2その最低限の基準は、基本的人権の相互尊重・社会的弱者の権利擁護(命を大切にすること)であると考えます。 ※3召集令状の郵便代なので今の63円の価値。 ※4伸びきった戦線を維持することができず、司令部は前線の部隊に玉砕命令を出して「全滅」と処理することがあった。全滅の部隊への補給や救援は放棄され、生き残った兵士が地獄の苦しみ(一部では人肉食もあったと言う)を味わった。戦死の通知が届きながら帰還を果たした方が一部におられたのはそのような事情による。 ※5「偽りを述べる者が愛国者とたたえられ、真実を語る者が売国奴と罵られた世の中を、私は経験してきた」三笠宮崇仁親 |

紙面研修

一方通行の「介護観」を点検する

【相対化】そうたいか

一面的な視点やものの見方を、それが唯一絶対ではないという風に見なしたり、提示したりすること。

人は誰しも自分中心に世界を見ています。だからこそ自分のモノの見え方や考え方を相対化する視点を持つ事が重要であって、「あなたの意見は唯一絶対ではない」と他者の意見を拒否することは誤った相対化と言えます。しかし、福祉の世界には、支援者側が利用者さんの意見を相対化してしまう一方通行な態度が見られる場合があります。なぜそうなってしまうのでしょうか。構造的な問題を持っている古い福祉の考え方は医療中心の視点であるため、「医療モデル」と言われています。

| 医療モデル | (医学モデル・専門家モデルとも言われる) |

| 支援の着眼点 | 「診断→治療→回復」を重視し、「人が抱える問題はその個人のどこかに欠陥・歪みがあるため」と考える。服薬やリハビリなど身体機能の改善が大切。 |

| 支援の主体者 | 専門家 |

| 支援関係の序列 | 上下関係がある(医者→ケアマネ→介護職→利用者など) |

| 困難の原因 | 認知症や障害や病気など、本人の心身の状態が原因 (例)足が無い人が外出できないのは足が無いから |

| 困難へのアプローチ | 身体機能の改善を中心に障害の克服や病気の治癒を目指す |

| 望まれる利用者の態度 | 利用者は専門家の指示に従うこと |

| 解決のメド | 解決は難しいことが多く、解決できない場合はあきらめが必要 |

| 利用者への情報提供 | 知らせるべき情報と知らせるべきでない情報を専門家が決める |

| 支援関係のトラブル理由 | 利用者のワガママなど |

| 社会との関係性 | 利用者が社会に適応できるように訓練する |

| 生活モデル | (社会モデルとも言われる) |

| 支援の着眼点 | 「人と環境の交互作用」を重視し「個人と環境の両方」を支援する。 支援者と利用者の関係性の歪みを改めるだけで改善する場合もある。 利用者をいかにエンパワメントさせる(笑顔にさせる)かが大切。 |

| 支援の主体者 | 利用者本人(パーソン・センタード・ケアなど) |

| 支援関係の序列 | 利用者を中心に支援者同士は対等な関係(チームケアなど) |

| 困難の原因 | 利用者の認知症や障害や病気に対応していない支援関係や介護環境や社会の在り方などに原因がある (例)足が無い人でも適切な支援があれば外出できる |

| 困難へのアプローチ | 利用者の気持ちに着目しながら、本人ができるやり方を考えたり、環境を改善したりする |

| 望まれる利用者の態度 | 利用者は自分の困難さや望む生活の希望をのべること |

| 解決のメド | 利用者と支援者に信頼関係ができて、利用者の本心が聞かれれば一つ一つ進んでいける |

| 利用者への情報提供 | 説明責任がある。極力理解してもらえるように伝える |

| 支援関係のトラブル理由 | 支援者側の説明不足など |

| 社会との関係性 | どんな人でも普通に社会で暮らせる(ノーマライゼーション)ように社会に働きかける(ソーシャルワーク※)ことは、福祉従事者の使命 |

| 考えてみよう 「利用者の○○さんは言うことを聞かなくて困っている~」というような嘆きが聞かれる場合、支援の主体者は誰になっているだろう? 支援の関係性に着目した時、何をどのように変えていくことができるだろう? (その方の自動思考を仮定して検証し、その考えを問い直す模擬会話を考えてみよう) |

以下の新聞資料は「自分が正しいというおごり」がもたらす暴力性への指摘です。戦時中の“非国民”大合唱の他罰的な雰囲気と合わせて考えていただけるとより理解が深まると思います。

自分は絶対に正しい」という思い込みが人間を凶暴にする 歪んだ正義 毎日新聞2020.8.23

◇不安から「正義」を振りかざす

「なんでこの時期に東京から来るのですか? 知事がテレビで言ってるでしょうが!! 知ってるのかよ!!」

「さっさと帰ってください。皆の迷惑になります」

東京都内在住の男性が青森市の実家に帰省するとそんな内容の手書きのビラが玄関先に置かれていたという。男性は帰省までに自主的に新型コロナウイルスへの感染を調べるPCR検査を2度受けいずれも陰性だった。帰省後もできるだけ自宅で過ごしていたという。

大渕憲一・東北大学名誉教授(社会心理学)によると、新型コロナウイルスで顕在化した人間の攻撃性の一つに「制裁・報復」感情や「同一性」(自尊心)を動機とするタイプがある。政府から自宅待機の要請が出ている時に外出している人やマスクをしないで歩いている人を激しく非難する――そんな「自粛警察」がこれに当てはまるという。

「社会秩序や規則順守といった『正義』を振りかざして人を攻撃することは自尊心を満たし、周りの人たちから賛同が得られれば承認欲求も満たされる」(大渕名誉教授)。「規則を守る人」と「守らない人」、「絶対的に正しい自分(たち)=善」(内集団)と「絶対的に間違った他者=悪」(外集団)に社会を二分して上から目線で懲らしめる行為で、通常なら「やり過ぎ」との自制心も働くがコロナ禍という非常事態においては「(内集団から)理解や承認を得られるはずだ」という思い込みから抑制が利かなくなりがちだという。

「自分は絶対に正しい」という思い込みが人間を凶暴にするのだ。

2020年10月26日 6:52 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんたより 7月号 (2020/09/25)

※4小泉政権がマーケッティングによって扇動に弱く政権支持に誘導できると導き出した知性の低い層、米国のトランプ支持者と似る ※5アリストテレスの『政治学』の「共通の利益」に由来、マイケル・サンデルがNHK『ハーバード白熱教室』 (2010年)で強調、『これからの「正義」の話をしよう』に書籍化 ※6先進国で自殺が1位は日本だけ。他国は事故死(自殺白書)

新しい時代を拓くために

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。東京都の感染者集が1日で400人を超えてしまいました。感染予防対策をお願いいたします。日本の古典や仏典では人心や治世が乱れると飢饉・疫病や戦争や災害が起こるとしてきました。身内びいきの暗愚な政治がコロナ禍を加速させている様相ですが、時代を俯瞰しながらこれからの社会を考えてみましょう。

自分本位の“価値観の相対化”が否定してしまったもの

東西冷戦が解消しイデオロギー対立が終焉すると確固たる価値観は語られなくなり、あらゆるものが相対化して語られるようになりました。時を同じくして日本はバブル崩壊を迎えます。相対化の視点は、多様性尊重の揺りかごとなりましたが、同時に社会病理をこじらせます。より良い人生やより良い社会を目指していくという「目標」が失われ、“より良い”とは何か?と問う精神的営みや社会的努力を“無駄なもの”と考える人が現れるようになってしまったのです。漂流する社会は不況を長引かせ、根無し草となった者は確固とした手ごたえのあるモノ「金と権力」に吸い寄せられていきます。そして自由競争の中での勝者を正義(市場原理)と見なす新自由主義がグルーバリズムの嵐にのって規制の無い(弱者に対する配慮の無い)自由競争を叫び支持を集め、強者の論理で社会が動かされ、政治や経済などのシステムも変化していきました。格差社会が出現し、多くの人が“強者”の口真似をして「強者の論理」を語り、「価値観の相対化」と「新自由主義」が時代の空気となりました。

「“〇〇でなければならない”という価値観の押し付けはしないで欲しい」

「隙を見せたら強者に喰われてしまうので、自分も強者にならなくてはいけない(弱者の面倒をみている余裕は無い)」

※1 トマス・ホッブズの著作(1651年)による自然状態における人間の有様

※2 イデオロギーが無くなって価値観相対主義の時代(ポストモダン)とされた

※3 フランシス・フクヤマの論文(1989年)

※4 宮台真司の著作(1998年)

弱い者たちが“さらに弱い者叩く”負の連鎖から抜け出るために

悲しいことに“弱者叩き”は、自分がされた事を他人にしてしまうという側面があります。 一部の扇動屋を除いてB層(※5)とされるような者が自らの行為の自由を根拠に自分より弱い者を叩くという構造がありますが、これは自由をはき違えています。本来、私達が享受している「自由」は他者の人権を侵害しないという「基本的人権の相互尊重」を前提としているのです。しかし、自分本位の相対化論法は「そのような考え方もあるが、私の考えは違う」として自己中心性の変更を拒否します。コロナ騒動でも“他県ナンバー狩り”や“感染者差別”“医療従事者への偏見”が見られました。このような時代に必要なものは、「基本的人権の相互尊重」と「社会的弱者に対する権利擁護」を「共通善(※6)」として公教育レベルから再確認していくことではないでしょうか。多様な生き方やマイノリィとの共存を当然の前提として「どのように共同体を維持していくのか」という方向性を持って各個人が社会の構成員としての「善き生き方」を考慮に入れていくのです。各個人が自由を享受しつつも自分自身の自己中心性を相対化して「異なる者への寛容」を示していくならば、「異なる者を排除しようとする差別や暴力」への不寛容な空気が社会に醸成されます。例えばイジメをしてしまう・されてしまう子供たちにとってもこのような「人権」の考えを真に自分のものにできたならば、自分が生きていく柱となり負の連鎖から抜け出す道筋にもなってくると思います。

介護職とはどのような仕事か 時代を拓く鍵となる職業

「やまゆり園事件」は4年前の7月26日に発生しました。植松被告は介護職を経験し権利擁護や虐待防止などの研修も受けただろう“にもかかわらず”という福祉業界の敗北がそこにはあります。私達自身が、福祉の仕事が社会にとってどのような意味や価値を持つのかを問い直していかなければなりません。私達の仕事は、弱肉強食や自分本位を是とする社会の風潮に対して反対(カウンター)する位置づけにあることをはっきりと自覚する必要があります。私達の仕事は、「基本的人権の相互尊重」や「社会的弱者に対する権利擁護」の実現を柱としながら、困っている個人に対して具体的に直接的に支援します。それは、漂流する社会に根を下ろし、さらにはそれを「共通善」という大地につなぎ止め、「善き社会」の成立・維持・継続に関わる仕事なのです。私達が健全に福祉の仕事に邁進するならば、有るべき社会の姿「この社会は生きるに値する」という事を現実に示す事になり、同時に誰かの「生」に対して「この命は生きるに値する」と感じさせていく事になります。

若者(※7)の死因・第1位が「自殺」の日本、先進国で最も酷い社会の中で若者は生きています。誤解してはいけません。若者は「自分の人生を生きるに値しない」と思ったのではありません。そう思わされた構造的な歪みがあった上で、より本質的には「この社会は生きるに値しない」から、この社会から去っていったのです。また、「国際比較調査に見る日本の高齢者の意識」の調査結果(平成27年)では、家族以外の人で相談し合ったり、世話をし合ったりする親しい友人がいるか尋ねたところ、「いずれもいない」と回答した高齢者の割合が、日本は、アメリカ、ドイツ、スウェーデンを含めた4ヶ国の中で最も高いのです。自殺する若者と同じように要介護高齢者も「死にたい」と言われる方が多くいます。何がそう言わせてしまうのか。私達介護職は、まずそこから戦わなければならないのです。

※5 小泉政権がマーケッティングによって扇動に弱く政権支持に誘導できると導き出した知性の低い層、米国のトランプ支持者と似る

※6 アリストテレスの『政治学』の「共通の利益」に由来、マイケル・サンデルがNHK『ハーバード白熱教室』 (2010年)で強調、『これからの「正義」の話をしよう』に書籍化

※7 先進国で自殺が1位は日本だけ。他国は事故死(自殺白書)

| 紙面研修 |

| QOLから見た死 |

安楽死は、行為の主体として他人が関与し、自分自身ではもはや実行することのできなくなった患者に、身体的侵害によって直接死をもたらすことです。

積極的安楽死:患者の命を終わらせる目的で「何かをすること」

消極的安楽死:患者の命を終わらせる目的で「何かをしないこと」

【自殺ほう助】

自殺幇助とは「自殺の意図をもつものに、有形・無形の便宜を提供することによって、その意図を実現させること」です。安楽死が、行為主体として他人が関与するのに対して、自殺幇助は、その時点で意思能力のある患者本人が関与します。患者は、例えば処方された薬物、あるいは毒物、あるいは他の行為によって自分の命を絶ちます。

【患者の意思で延命治療をしないこと(差し控え・中止)』と、『消極的安楽死』との違い】

患者の命を終わらせようとする意図や目的がある場合は「安楽死」であり、それに対して、患者本人に延命治療拒否の(事前)意思があり、その意思を尊重しよう、患者の苦痛を除いてあげようという意図・目的の下に延命治療を中止・差し控えるのが『患者の意思で延命治療をしないこと』です。患者の‘命’を終わらせる目的ではないので、消極的安楽死とは異なる概念であると考えられます。

したがって、『患者本人の意思で延命治療をしないこと』においては、無益な延命治療は中止したり差し控えたりしますが、その患者が生きている限りは、緩和ケアのコンセプトの下に、十分な心のこもった快適ケアは提供されることになりますし、疼痛緩和のために必要な治療も提供されます。

【尊厳死】(清水哲郎『医療現場に臨む哲学』)

「尊厳ある死」(Death with Dignity -本来の意味での「尊厳死」) とは、人間としての尊厳を保って死に至ること、つまり、単に「生きた物」としてではなく、「人間として」遇されて、「人間として」死に到ること、ないしそのようにして達成された死を指す。「尊厳死は倫理的に許されるか」と問う必要はなく、定義からいって尊厳死は目指されるべきこととなる。すべての死は尊厳死が理想である。

★POINT★ 自殺(ほう助)→死ぬこと(手伝うこと)……死を目的とする人為的な死

積極的安楽死→死なせること(殺すこと )……死を目的とする人為的な死

消極的安楽死→死ぬにまかせること……死を目的とする自然な死

尊厳死→緩和医療・緩和ケアの実施……苦痛を取り除くことを目的とする自然な死

★治療が困難であり、患者は死が避けられずその死期が迫っていることが医学的にも判っており、本人や家族が延命を望まない場合は、一般的には延命治療をやめて緩和医療に切り替えられる。

★苦痛を取り除くことはQOL(クオリティ・オブ・ライフ)にとって大切(ライフ=人生・命、QOL=質の高い人生・質の高い生存を追求すると、最終局面は尊厳死となる)、その意味でも、生と死を分断されたものではなく連続したものとして考える必要がある。「皆に迷惑をかけるからから死にたい」という“死にたい”は本当に「自己決定」と言えるでしょうか。

| 【考えてみよう】 “クオリティ・オブ・デス”(質の高い死)とは何だろう ※尊厳死を誤解して“安楽死”と呼ぶ方が多くいます。また、「死の自己決定」を求めて医師による自殺ほう助や積極的安楽死の合法化を求める声(どちらも“安楽死”と主張)もありますが、なかには意思表示できない人を殺すこと(明確な殺人)をも“安楽死”と呼び実施を叫ぶ人がいるため、安易な(意図的なのか?定義をぼやかした)“安楽死”是非の議論は危険です。(死を選ばざるを得ない状況での「選んだ死」は「本当に望んで選んだのか?」ということに注意を払う必要があります) |

| 「嘱託殺人、安楽死議論の契機にすべきでない」日医会長 日本医師会の中川俊男会長は29日の会見で、難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者(当時51)への嘱託殺人容疑で医師2人が逮捕された事件と、安楽死の議論を結びつけることについて「これを(議論の)契機にすべきではない。慎重にしたい」と述べた。 中川氏は「今回の事件のように患者さんから『死なせてほしい』と要請があったとしても、生命を終わらせる行為は医療ではない」と強調した。「そのような要請があった場合は患者さんがなぜそのように思ったのか、苦痛に寄り添い、ともに考えることが医師の役割だ」と述べた。 終末期医療のあり方については、これまで日本医師会内部で検討を重ねてきたといい、「ALSをもってただちに人生の最終段階ではないことを確認している」とした。「死を選ばなければいけない社会ではなく、生きることを支える社会をつくる」と訴えた。(久永隆一2020年7月29日朝日新聞) |

| ◎疑いのあるケースは、すぐに現場からお電話下さい◎ |

| 介護福祉士国家試験 【申し込み】令和2年8月12日(水曜日)から9月11日(金曜日)まで(消印有効) |

| 筆記試験 令和3年1月31日(日曜日) |

はがきの裏面は「あて名ラベル」として使用するそうなので、はっきり大きく正確に!

Webからでも申し込みできます。

受験希望者はご相談下さい。

| ~8月のヘルパーミーティングは例年、懇談会ですが 開催は自粛予定です。~ |

2020年9月25日 8:12 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 6月号 (2020/07/31)

鳥ははばたくということ

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。脱水や熱中症にはご注意下さい。利用者さんにも声掛けをお願いします。皆さんの対策は何でしょうか? 私は濡れ手ぬぐいを首に巻いていますが、水が乾くことによって頸動脈が冷やされます。手軽で良いですよ。また、事業所には冷たい飲み物も用意していますので、水分補給や休憩にご利用下さい。

“想定内の自分”の外に出るということ

事故や病気は皆さんも注意をされていると思います。とは言っても、注意していたらその全てを防げるというものでもありませんし、全てを警戒して怯えて生活することも無理です。もちろん事件は未然に防ぎたいところですが、起こってしまった時にどのように対応できるか、ということが大切です。その時、動転せずに対応できるかどうかは、自分自身の失敗も含めて「想定外は起る」という事を心の中に入れていたかどうかにかかっています。強く動転してしまうと、「気持ちがついていかない」というのは有ります。後悔に似た孤独を感じる苦しい時間がやってきます。しかし、その時間もまた気持ちが静まっていく中で自分を振返り、新たな発見をするものとなれば、結果的に良いものに変わっていきます。それらは“想定内の自分”の外側に出るということなのです。

計画通りに行かないということ

危険をいち早く察知し適期を見逃さないことは、生存競争に必須です。やがて先を見越して計画し実行の積み重ねが文明となりました。そうやって人類は発展してきたのですから、見通しが立たないものに人はストレスを感じます。計画は大切です。計画を立てて実行し、結果を評価して課題を抽出して再度改善計画を立て、効率的に成果を求めるPDCAサイクル(Plan計画→ Do実行→Check評価→Act改善)という方法論は、ビジネスや介護保険制度でも使われています。しかしここに落とし穴があります。枠組みをもった計画が“立派”なものであればあるほど、枠組の外に“想定内の外”に出られなくなってしまうのです。例えば子供の頃からマジメで夏休みの宿題は計画通り実行し良い成績を修め難関校に入った人が、もはや何の為の勉強かを忘れて、望み通りの大学合格に拘泥してしまっているところに、失敗してしまったとします。失敗に慣れていなかったばかりに、たった一つのつまずきに人生の計画の一切が終わったと感じて引きこもってしまう、というのはある話です。

介護計画とは何の為にあるのでしょう。利用者さんのニーズを満たし、「その人らしい生活」の実現が目的であって、その為に課題と取り組み内容を明らかにする道具として介護計画書があるのです。計画の目的が“計画通りの実施”ではないことは明らかです。利用者さんが計画から外れていくということは、新しい課題やニーズが生じたという意味では良い展開なのです。(※但し、計画に沿ったサービス内容でなければ給付は下りないので、収まるようにする工夫は大切です。)想定内の外側は、見通しが立たたない不安はあります。しかしそれは新たな成長の幕開けであり、歩み始めれば不安は希望へと変わっていくものです。

卵の中からぬけ出ようと戦うこと

ヘルマン・ヘッセの小説『デミアン』は、シンクレール少年が幼年期の自分を脱して思春期へ青年期へと成長していく物語です。世界の破壊のような第一次世界大戦に従軍したシンクレールが敵弾に吹っ飛ばされて担架に担がれて病床に寝かされる劇的な幕切れとなるこの物語には、「鳥は卵の中からぬけ出ようと戦う。卵は世界だ。生まれようと欲するものは、一つの世界を破壊しなければならない。」という一節があります。

生まれるということや生きるということは、一体何でしょう。「生きているのがつまらなくなった」と言う人は、自分の世界の外側への絶えざる飛翔の試みを止めてしまっています。また、自分の価値観に固定された狭い世界から抜け出せない人は、いつかは自分に限界を感じて「生きていてもしょうがいない」とつぶやくかもしれません。若さや美貌、知力や体力、仕事での活躍、社会的地位や財産、愛する人や友人との交流。自分が重きを置いているものから離れなければならなくなってくる時は、必ずきます。その時、自分の世界が崩れ去っていくように感じるのです。しかし、自分の世界の外側にも世界はあります。これは「卵の中からぬけ出よう」とする再生の戦いなのです。そしてその戦いの瞬間、世界の確かな存在に気が付くということ。それが生きているということではないでしょうか。

生きているということ

これから一部を抜粋して引用する谷川俊太郎の「生きる」という詩は、世代を限定したものではありません。誰にでも当てはまります。しかし私には、最後の時間を必死に生きるあの人の姿が重なって見えてくるのです。

生きているということ

いま生きているということ

それはのどがかわくということ

木もれ陽がまぶしいということ

ふっと或るメロディを思い出すということ

くしゃみをすること

あなたと手をつなぐこと

(----中略----)

泣けるということ

笑えるということ

怒れるということ

自由ということ

(----中略----)

いまどこかで兵士が傷つくということ

いまぶらんこがゆれているということ

いまいまが過ぎてゆくこと

(----中略----)

鳥ははばたくということ

(----中略----)

人は愛するいうこと

あなたの手のぬくみ

いのちということ

※マスクやアルコールが事務所にあります。足りない方は取りに来て下さい。

紙面研修

熱中症を防ぐ

下記の空欄の穴埋めをしてみよう

【身体に熱がこもるとどうなるのか】

人間の体の中では、いつも熱が作られています(産熱)。そして体の体温を一定に保つ働きが人間の体にはあります。気候条件や運動量増加により、体内の熱量が増えたにもかかわらず、放熱とのバランスが崩れてしまったときに熱中症は起こります。

体の熱量が増えると、体の表面(皮膚の下)の ① は拡張し血流量は増加します。体内の熱を体の外に逃がしやすくする為です。その時、血液が全身に行き渡るために体内の血液が一時的に不足して ② が下がってしまう事があります。すると ③ に十分な血液が送られなくなります。 ③ への血液供給が少ないと、脳は酸欠を起してしまい、めまいや立ちくらみや、意識を失ってしまう事があります。これを「熱失神」と言います。お風呂の“のぼせ”と同じ原理です。なお、高齢者がお風呂で亡くなってしまう原因は入浴中の急な血圧低下によって失神し溺れてしまうからだと言われています。

体を冷やすためには、太い動脈が体表近くにあるところ(首、わきの下、太もも等)に、保冷剤や濡れタオルなどを当てるクーリングを行います。

【脱水になるとどうなるのか】

体温が上昇した時には体は汗をかきます。汗の ④ によって、体は放熱する事ができます。この時、発汗量が多いにもかかわらず、水分補給が足りないと、体は脱水状態になります。脱水状態が長く続くと、頭がボーっとして全身がだるくなって、水分や食事を摂ろうという“やる気”さえ無くなったりします。

「だるい」「なんとなく手足がツル、痺れるような感じがする」さらには「頭が痛い」「吐き気がする」「めまいがする」ということも起こります。「熱疲労」とも言われます。

これらの症状の怖いところは「ぼんやりとしてしまって、判断が鈍る」事です。例えば、炎天下にちょっと外出して帰宅したけれども、だるくってコップ1杯の麦茶を飲んで寝てしまった。その後、目が覚めても疲れが抜けず夕食を抜いてしまった…。単なる“疲れ”であれば、1食抜いても寝て休めば治ります。しかしこの“疲れ”が脱水に起因するものであれば、寝ている間にも症状は進行します。そして、食事から補給される水分量は多いわけですから脱水の悪化は避けられません。翌朝、脱水状態で一晩過ごしてしまったために脳梗塞を起してしまった!となったら大変です。

そのようになる前に、頭がぼんやりとして身体の危険信号に注意を払えなくなってしまう前に、日頃の意識的な水分補給が大切です。体への吸収の速いポカリスエットなどのスポーツドリンクなどが有効ですが、高齢者などで水分摂取が困難な様子であれば、病院へ搬送し点滴をしなければなりません。独居の方は救急車要請を検討する場面です。

脱水症状の本当に怖いところは、それが心筋梗塞や脳梗塞の原因になる事です。体温が上がると、身体は「放熱」の為に血管を拡張させます。その結果、血圧が下がって血液を送り出す力が弱まります。そのような時に脱水が加われば、脱水症状でドロドロになった血液は「血栓」ができやすくなります。血栓が心臓に詰まれば ⑤ 、脳に詰まれば ⑥ です。どちらも対処が遅れれば命に係わります。

【運動中の若者が倒れる「熱射病」】

運動中に疲労はつきものですし、喉も乾きます。だからと言って身体のサインを無視し続けると、熱の影響が脳に出てしまいます。これを「熱射病」と言います。そうなると自分では判断できませんし、意識が遠のいて倒れてしまいます。運動部の練習などで炎天下にトレーニングしていたらぐったりしていたので、木陰で寝かせていたらそのまま亡くなってしまったというニュースがあるように、大変危険な状態です。また、汗の中にはナトリウムなどの塩分(電解質)が含まれていますが、大量の発汗の後に、塩分を補給しないと体の中の塩分量が不足してしまいます。電解質は筋肉の動きを調整する役割も持っているので、塩分が不足をすると手足がつったり、筋肉が ⑦ をおこしてしまうことがあります。これを「熱けいれん」といいます。

【要注意】 ◾元気がない ◾食欲が無い ◾便秘が続いている ◾尿の色が濃く量や回数が減った

◾居眠りをしていることが多くなった ◾手足が冷たい ◾指の先が青白く冷たい ◾首筋がべたべたする ◾皮膚やわきの下が乾燥している ◾口の中が乾いている ◾皮膚に張りが感じられない

◾微熱が続いている ◾血圧が低い ◾脈が速い(120回/1分) ◾体温が37℃以上ある

◾爪を押して離した時、赤みが戻るまで3秒以上かかる ◾手の甲をつまむと形が残る(富士山)

◾吐き気がする ◾頭痛がする ◾しびれや痙攣がある ◾受け答えの反応が弱い ◾めまいがする

◾夜間や日中の室温が高い ◾下痢や嘔吐、大量の汗をかくなどを繰り返している(脱水リスク)

熱中症にご注意下さい(自分も利用者さんも)

◎疑いのあるケースは、すぐに現場からお電話下さい◎

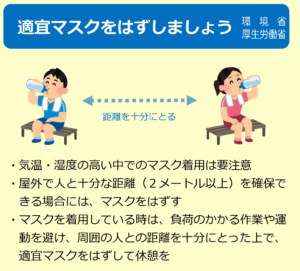

自転車移動中のマスク着用は、

よっぽどの人混みでない限り

不要です。

また、利用者さんと適切な距離

の取れている掃除などの時は、

マスクから鼻を出して鼻呼吸

で作業するようにして下さい。

(マスク着用での負荷のかかる作業は、

体温が上昇して熱中症のリスクが高まります。また、呼吸数の上昇・血中二酸化

炭素濃度の上昇によって心拍数も上昇し心臓にも負担がかかります。)

※医療用のサージカルマスクであってもウイルスの空気感染は防げません。現実

的にはコロナウイルスの主な感染経路は飛沫感染と接触感染です。

マスクをする意味は、飛沫感染の予防にあります。(5分間の会話で1回の咳と

同程度の飛沫(約3,000個)がでます。)

※飛沫(原因は咳・くしゃみ・会話)を飛ばさないために、利用者さんとの会話ではマスクを着用してください。

◎引き続き、手洗い・うがいの実施をお願いします。

※空気感染(飛沫核感染)とは、ウイルスの単体など(直径0.004ミリメートル以下=4マイクロメートル以下)が空気中を長時間漂うことによって感染を起こすものです。空気感染する主な感染症は「麻疹(はしか)」「水ぼうそう(帯状疱疹)」「結核」の3つです。ほとんどのウイルスは空気感染ではなく唾液や鼻水が微小な粒子となって飛散する飛沫感染(直径0.005ミリメートル以上→重いため1~2メートルで地面に落下する)で感染拡大します。また、飛沫の付着した物を触った手で自分の目や鼻や口(粘膜)を触ることによっても感染(接触感染)します。必要に応じて室内換気を促して下さい。

筆記試験 令和3年1月31日(日曜日)

【申し込み】令和2年8月12日(水曜日)から9月11日(金曜日)まで(消印有効)筆記試験受験には、「介護職員実務者研修修了」が必要です。(実務者研修修了者は実技試験不要です。)

(紙面研修 回答) ①血管 ②血圧 ③脳 ④蒸発・気化 ⑤心筋梗塞 ⑥脳梗塞 ⑦けいれん

2020年7月31日 9:43 AM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 5月号 (2020/06/29)

未知のウイルスが問うものとは

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。新型肺炎感染拡大予防のためのご協力に感謝します。先の見通しが立たない状況はストレス要因となります。ストレスへの対処方法は、運動やリラックスをして身体に刺激や休息を与えたり、好きなことを行って気分転換したり、“今・ここ”の自分の存在に集中(マインドフルネス)して気分の波を穏やかにするなどが考えられます。是非自分なりの方法を試みて下さい。その上で、もう一つ方法があります。少し大変ですが問題に向き合ってその意味についてよく考え、思考や行動の偏りがストレス要因になってないかなど、今見えていないものを見ようとする試みです。

見たくないものを“無いこと”として退けてしまう風潮

「わからない」これがコロナ禍の特徴です。陽性者数を少なく見積もりたかった願望による不作為なのか、実態は報告の「10倍か20倍か30倍かは誰もわからない(※1)」という状況。検査稼働率は低く正確な検査人数もわからないので、市中感染の本当の陽性率はわからない。本当の死者数(※2)もわからない。症状程度別患者数もわからない。データの信頼性が低いため、非常事態宣言が解除されたとは言え本当の見通しはどうなのか不安は拭えません。行政府の長の場当たり的な“リーダーシップ”は、間違いなく混乱に拍車をかけました。しかし無能な長は脇に置いてより根本的に考えれば、日本の社会が未知の災厄に対して真摯に向き合う姿勢を忘れ、準備を怠ってきたことの現れのように思います。例を見てみましょう。

2020年度の政府予算では、病院のベット13万床削減を目標に削減のための助成金84億円が計上されています。現在でさえ入院患者は短期で退院を迫られていますが、医療費削減を目的に入院患者数を抑制しようというのです。病床数が今よりも13万床も少なくなったときに、もし新型の感染症が起こってしまったら一体どうなってしまうのでしょうか。でもそれは起こるかどうか解らない“未知”のものだからと、考慮に入れる事を排除しているのです。確かに、どのような性質の感染症が起こるかは未知です。しかし、未知のウイルスによる感染症が起こる事は、“既知”であり何度も警鐘は鳴らされてきました。SARSやMERSや新型インフルエンザなどの未知の感染症の蔓延は今までもあったのですから。

東日本大震災から遡ること2年前、福島第一原子力発電所建屋に大津波が直撃する危険性が貞観地震(869年)の最新研究から指摘されていました。しかし東京電力はそれをよく解ってない「歴史上の地震」として、“未知”なものに対しての対策は退けてしまいました。“未知”の地震が起こり得ることは、阪神淡路大震災などで日本は経験済みのはずです。

本来、危機管理の要諦は“想定外”に備える事です。山登りなら天気予報が晴れでも雨合羽を持っていく、旅行なら予算より多めにお金を持っていく、それと同じです。しかし現代の新自由主義的な風潮は、効率のみを追求して“想定外”への備えは非効率としてコストカットして“想定内”に限定した対策や計画に満足し、“想定をし尽くした”として退けた可能性は“無いこと”としてしまうのです。これは社会を主語とした一種の自己欺瞞です。

| ※1専門家会議の尾身茂副座長の5/11の答弁。※2インフルエンザ関連の死亡者数が2月下旬から3月末の期間に例年の平均値を約300人も上回る異常値となっており、新型肺炎による死者(未検査)が相当数含まれるのではないかと疑われている。 |

「どこを生かして、どこを捨てるか」 選別する社会の病理

緊急事態宣言前、発熱があっても解熱剤を服用して出勤する人が後を絶ちませんでした。本人だって本当は仕事に行きたくないはずです。しかし、休むことが許されないような業務の仕組みが個人に矛盾を押し付けます。業務には“想定をし尽くした”計画があって、風邪などの計画外のエラーは自分の評価を下げるため、人も壊れない機械のように“騙し騙し”振る舞わなければなりません。もし壊れてしまえば、自分が捨てられる恐怖があるのです(※3)。

未知のウイルスは、社会の自己欺瞞や矛盾を暴き立てました。既に3月から全国各地の保健所は電話が繋がりにくくなっていました。公務員を削減してきた結果、有事の際に対応できる余剰人員がいなかったのです。現在流行している経済政策や経営の方法論は「選択と集中」です。利益を生みだす分野にリソースを集中し、非効率な分野はカットする。この考えは、コロナ禍で立ち行かなくなる事業者があっても「業界再編や雇用の流動性が進むので、弱い事業者は潰れても構わない」という選別の思想(※4)となります。同様の議論は、介護保険業界再編を視野にささやかれています。曰く、「小さい事業所は潰れて貰って枯渇している介護人材を流動化させ、介護事業を大手数社に集中させた方が、効率的に介護提供ができる」という主張です。この考えは、「医療費や介護費用をもっと削減せよ」「生産性がない高齢者や障害者への税金投入は無駄(※5)」という選別の極論に道を開きます。社会のあり方は、誰もが社会的弱者になり得るとして考えなければなりません。「今だけ・ここだけ・自分だけ」といった風潮は、自分自身も要介護高齢者や障害者になり得るという“既知”の可能性を排除するから成り立つのであって、「今の自分さえ良ければ」という考えは、未来に手渡すべき社会や環境を棄損し、結局は自分の首を絞めるのです。人は、あらかじめ結果が判っていれば自分は愚かな事はしないと考えます。人は、多くの可能性の中から“想定内”の自分を選別して、退けたものは“無いこと”として、自己イメージを形成してしまいます。だから忘れた頃に過ちが繰り返され、それが禍となるのです。

老いや死を忘れた社会に対して

コロナによる混乱は人々の不安を呼び覚ましたが、自分や社会が良く変わっていく機会にもなります。不安とは不確実な未来への恐れです。普段は忘れている可能性が自分の視野に入ってきた時、急に綱渡りをしているような怖さを味わいますが、不確実な未来をただ恐れるのではなく、確実な結果から現在を見つめ直してみるのも一つの手です。例えば自分がどのように死ぬか、それは“わからない事”です。しかし、自分が死ぬことは確実です。運よく若くして死なずに老齢にさしかかったとしても、老いをどのように生きるのかは“わからない事”かもしれませんが、老いていることは確実です。その時、「どうしよう」と慌てるのではなく、今から「こうしよう」と考えておく。見たくないものを考慮に入れてみることは、視野を拡げ考えを深めることとなり、自分や社会を俯瞰して見つめ直すことになるでしょう。

老いや死の側から人生を見る視点は、介護職だからこそ得られるものでもあります。私たち介護職の使命は、人生のラストステージが心の豊かな価値のある時間となるように支援することですが、老いや死を忘れた社会に対してその時間が意味のあるものとして“有ること”を示し、人々の記憶を呼び覚ましていくことにもあるのではないしょうか。

| ※3紙面研修参照 ※4選別の結果「一億総中流社会」と呼ばれた日本は格差社会となり、分厚かった中間層がやせ細り個人消費が低下。結局、日本の経済は活力を失った。※5自民党国会議員の杉田水脈は、LGBTは「『生産性』がない」から支援は「度が過ぎる」と2018.8の「新潮45」に寄稿し批判を集める。「新潮45」は杉田擁護の“差別肯定”の特集を組むがその後休刊。 |

| 熱中症にご注意下さい(自分も利用者さんも) ◎疑いがあれば、現場からすぐ連絡◎ |

紙面研修

認知の歪みに気が付く

物事は良い事ところばかりでも、悪いところばかりでもありません。しかし強いストレスを感じると、人は悲観的になりがちで、認知にも歪みが生じてきます。「認知」とは、「ものの受け取り方や考え方」という意味です。その歪みが更なる不安感や抑うつ感を引き起こす悪循環となります。

その時に考えていることはいったん脇に置いて、悲観的にも楽観的にも偏ることなく考えのバランスを取ることが出来きれば、ストレスに上手に対処して過度に自分を追い込んだりパニックに陥らずに、今起きている現実の課題に取り組んでいけるようになります。

先の「自分が捨てられる恐怖」は、社会構造の歪みが個人にも歪みを生じさせている例ですが、社会の風潮も先入観や固定観念となって個人の思考や行動に影響を及ぼしています。繰り返し同じような悩みやトラブルや不快な感情を抱えてしまうようなら、自動的にそうなってしまう“思考や行動の枠組み”があるのではないかと考えられます。「認知行動療法」では、問題が生じた「その瞬間に浮かんだ考え」(自動思考)に着目し、その考えの妥当性などを検証(話し合い)する事によって“自分の心の癖”(認知の歪み)に気が付き、思考の枠組みの修正を助けます。

以下で、認知行動療法の考え方を参考に、ある要介護高齢者の「もうダメだ」を自動思考として検証してみましょう。

検証は、バランスの取れた考え方を促します。しかし、「それを考えられないから私はダメなんだ」となってしまうかもしれません。そのような時は、「認知の歪み」があるのかもしれません。「認知の歪み」(ネガティブな語感なため「認知の偏り」とすることも)にはいくつかの類型がありますが、歪みがあるだからダメということではありません。悪循環するパターンにはまっている自分に気が付くことができれば、パターンを生じさせる枠組みから脱した思考や行動を自分に促すことができます。

【認知の歪み】(⇒気づきを促す「問いかけ」を考えてみました。責めるのではなく、気が付くように促す事が大切です。)

1.全か無か思考 (二項対立の思考 グレーゾーンが無い)

『100点でなければ0点と同じ』『理解してくれないないなら、あいつは切る』『若々しくなければ死んだも同然』『遊びでやってるんじゃないんだから、完璧にやらないと』⇒友人やパートナーや親は100点でしたか?0点でしたか?(グレーゾーンに気付く)

2.一般化のしすぎ (一つの事例から全部そうだと思う)

『いつも会話が続かなくなって、みんなに嫌われる』『今日は身体がだるい、もうずっと死ぬまで体調が悪いんだろうな』『体を悪くしたら、良い事なんて一つもないよ』⇒昨日はどうでしたか?一昨日はどうでしたか? 会話の続かない時はどんなときですか? それ以外は上手くいっているのですね?(例外に気付く)

3.心のフィルター (良いところが見えなくなる)

『ミスが無ければ満点だったのに、ミスが多すぎて自信を無くす』『歳を取ったら全部だめ、何にもできなくなった』『調子が良かったことなんて一度もない』⇒着替えはご自分でされているんですか?昨日はよく眠れましたか(眠れてる前提で)?(良いところに気付く)

4.マイナス化思考 (良いことを悪いことに変えてしまう)

『あんなに頑張ったけど、空回りなだけだった』『あの時の業績も運が良かっただけ』『前のはまぐれ、やっぱり失敗した』『皆に笑顔を振りまいてるから私はダメなのよ』⇒どうやってその運の強さを引き寄せたんですか? 頑張れたのはなぜですか?(良いところを掘り下げる)

5.結論の飛躍

心の読みすぎ (人の心を勝手に読む)

『あの笑い、私を見て「バカなヤツ」と思ったんだろうな』『ヘルパーさんに迷惑かけているに違いない』⇒迷惑だって言われましたか? 誰が思ったのですか?(事実ではなく自分の考えであることに気付く)

先読みの誤り(最悪の結論に飛躍)

『今日は身体がだるい、もう死んでしまうに違いない』『どうせ頑張ったって、失敗して責任を取らされるに決まってる』⇒お医者さんに言われましたか? 責任を取れ言われたのですか?(事実ではなく自分の考えであることに気付く)

6.拡大解釈と過小評価 (悪いところを針小棒大に 良いところは卑下 ※他人には逆)

『痛くて痛くて我慢できない』『自分なんて大したことない』『あの人は素晴らしいのに、私は全然ダメ』⇒立つ時に痛い?休んでるときも痛いのですか? 救急車呼ぶくらいですか?最大のダメを10としたらどれくらいですか?(客観性や具体性のある尺度に置き換える 極端化したところから思い直す)

7.感情的決め付け (自分の感情のみを根拠に、自分が正しいと結論する)

『自分が許せない!もうどうなったっていい!』『嫁が買ってきたものなんて、気持ち悪くて食べたくない!』『とは言ったって、ムカつくものはムカつく!嫌いだから嫌い!』⇒ヘルパーが同じものを買ってきたら食べるのですか? ヘルパーを嫌いになったらどうしますか?一週間前も同じように考えていましたか?(感情に振り回されている自分に気が付く)

8.すべき思考 (個別的な状況を考慮に入れずに理想を押し付ける)

『自分の事は自分しなければならないなのに…』『人に迷惑をかけてはいけない』『こっちは困ってんだから配慮すべきだ』『健康でなければならない』⇒人に迷惑をかけないで生きれたら本当に良いですね(「べき」を「ありたい」に置き換える 願いであることに気付く)

9.レッテル貼り (柔軟性のないイメージを貼り付ける)

『挨拶もしないなんて、あいつはろくでもない奴だ』『まったく私はダメな人間だ』⇒常にダメですか?ダメに気が付くのは良いところがあるからではないですか?(見方が狭くなっていることに気付く)

10.個人化 (全ての原因を個人に帰属させ、責任転嫁や罪の意識が伴う)

『私が生きていると皆が迷惑するでしょう。国の財政だって悪くなる』『チームが負けてしまったのは

全部私が悪い』『あいつが足を引っ張るから皆が迷惑するんだ』⇒皆とは誰ですか? 全部とは何ですか? 具体的な問題はどこですか?(問題を切り分ける)

| 考えてみよう(下記の表に記入してみよう) ・繰り返し同じような嘆きをされる方に、周囲の人はどのように話を聞いたら良いだろう? (その方の自動思考を仮定して検証し、その考えを問い直す模擬会話を考えてみよう) |

| ~ヘルパーミーティングは、6月は自粛します~ 利用者さんの状況等・支援計画の変更の必要性の有無等の情報共有は、 随時、電話やメールやラインによって行ってまいります。各自、紙面研修を行って下さい。 (紙面研修を記入して提出して下さった方には、研修手当として1370円支給します) |

| ※マスクやアルコールが事務所にあります。足りない方は取りに来て下さい。 |

2020年6月29日 3:48 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

紙ふうせんだより 4月号 (2020/05/29)

一緒に考えるコミュニケーション

ヘルパーの皆様、いつもありがとうございます。コロナ禍によって、緊張感を強いられながら仕事をされているかと思います。ご苦労をおかけして申し訳ありません。こんな時だからこそ不安に呑み込まれずに地に足をつけ、できる事を積み重ねていきたいと思います。

悪手のリスクコミュニケーション

4月3日、在日米大使館は「幅広く検査をしない(※1)という日本政府の決定によって、新型コロナウイルスの有病率(※2)を正確に把握することが困難になっている」と指摘しました。日本政府の意図はともかくとして、以前から“検査数が少ないのではないか?”との声が巷にあり、一部のコメンテーターや専門家が「検査へのハードルを下げると不安にかられた人が検査に殺到して“医療崩壊”が起きる!」と批判を押さえ込もうとしていました。これがリスクコミュニケーションとしては実に悪手なのです。リスクコミュニケーションとは、リスクに備えたり対応するためにリスクに関する情報を関係者間で共有し意思疎通を図る事です。

日本政府の対応は、突然の「休校宣言」や一方的にマスクを送付するなど一方通行の態度に終始していました。当事者である市民と共に情報を共有しようという姿勢が薄いため、伝えられていない情報が有るのではないか?と市民は疑心暗鬼に陥りました。スーパーやドラックストアの店頭からは、市民が自衛した結果として商品が消えていきました。政府やその周辺からの情報発信の何が問題なのか。それは、「(市民は)合理的な思考をしないから間違った判断をしてしまう」という思い込みがある事です。コミュニケーションのパートナーであるはずの市民をパートナーとして認めずに見下していたら、意思疎通は成立しません。放置されたという疎外感から、社会が投げやりな雰囲気になってしまいかねません。

※1 Newsweek日本版の記事より。大使館は「帰国を望む米国民は即時に帰国に向けた用意を整えるべき」と呼びかけた。

※2 検査数が圧倒的に少なく検査人数の集計も杜撰なため有病率(陽性者/検査人数)のデータが得られなくなっている。

“上意下達モデル”では、もはや対応できない

コロナ対応が私たちに強いている緊張感とは一体何でしょう。それは「目に見えないモノに対して、適切に恐れなければならない」という矛盾です。目に見えないから怖いのです。しかし私たちは職業柄闇雲に恐れる訳にはいきませんし、「全員、無症状感染者だと思って行動を!」と行政は呼びかけますが、感染者だったら介護業務なんてできる訳ありません。「自粛の要請」も「お願いの強要」のような語義矛盾ですが、矛盾は強いストレスとなります。

矛盾した行動を強いられる中で、何をどのように考え自分を保ったら良いのでしょうか。

新しいリスクコミュニケーションとは

新しいリスクコミュニケーションの考え方では、対応策という一つの「結論」が大切なのではなく、合意形成に皆が参加していく「過程」が大切だとしています。その過程の中で危機意識は共有され、相互作用によって対応策は変化しながら厚みを増していくからです。そして、インターネットやSNSは新しいリスクコミュニケーションを可能にしています。

この新しいリスクコミュニケーションの肝は、介護の支援過程の肝と当然ながら重なってきます。要介護者への支援は、転倒や介護度悪化などのリスクを前提とした関係性だからです。健康社会学者の河合薫は「リスクコミュニケーションとは一般の人たちの『知る権利』であり、リスクに対する彼らの不安や被害をできる限り減らすための唯一の手段なのだ」(日経ビジネスの3/10)としていますが、これは利用者さんやヘルパーさんに対する説明責任や相互コミュニケーションの重要性と同じです。また、土田昭司は「合意形成のプロセスにおいて深められた互いの信頼感によって(略)もたらされた現実を誰もが納得して受け入れられるようになる」としていますが、これは終末を見据えた支援とも重なってきます。

ともあれ、困難な時こそヘルパーさんや利用者の皆様を支えられる事業所でありたいと考えています。不安やわからない事があったら、その声を事業所にお寄せ下さい。元より介護には唯一の正しい正解などありません。皆で一緒に考えていく事、誰かに依存しない自分自身の考えの核を持つ事、これらが大切だと考えます。今後ともよろしくお願いいたします。

| リスクコミュニケーションとは何か:安全心理学からの提言(日本保健医療行動科学会年報 Vol.27土田昭司) Ⅱ-1.欠乏モデル(一部省略して引用) 分野によってその時期は異なるが、リスクコミュニケーションが導入され始めた頃(例えば原子力利用などの巨大科学技術の社会的受容を目的とする分野では50年ほど前)には、「住民や患者などの受け手は事象について事実にもとづいた正しい情報をもっておらずまた合理的な思考をしないから間違った判断をしてしまう。だから、情報の送り手である専門家が事実にもとづいた正しい情報や正しい考え方を受け手である住民や患者に正しく伝えることがリスクコミュニケーション(あるいはサイエンスコミュニケーション)である[=欠乏モデル]」と考えられていた。 この欠乏モデルは、正しい情報をもとに理性的に考えれば誰でも同じ一つの結論に到るはずであると前提されている。しかしながら、後述するようにリスク事象では結論となる選択肢が一つではない場合が多く、また、判断した結果がどのようになるかは不確実である。そのため今日では、正しい情報を正しく伝達すればリスクコミュニケーションは十分であるとは考えられていない。さらに、欠乏モデルでは、情報の送り手と受け手が対等とは想定されておらず、リスクコミュニケーションがともすれば高圧的な説得ともなりかねない。そのため欠乏モデルによるリスクコミュニケーションは受け手の反発や不同意をまねきやすく生産的な結果が得られにくいと指摘されている。 Ⅱ-2.参加と対話モデル 欠乏モデルによるリスクコミュニケーションの反省から、今日ではリスクコミュニケーションはリスク事象に関係するすべての人々(ステークホルダー)の合意を形成することを目的とする双方向のコミュニケーションであると定義されることが多い[=参加と対話モデル]」。さらに、リスクコミュニケーションを、「関係者の信頼をもとに(ないしは信頼を高めながら)行うリスク問題解決に向けての共考の技術」であるとも定義している。参加と対話モデルが意味する重要な点は次のように指摘できる。リスクコミュニケーションは合意形成を得るものである。したがって、単なる情報提供、教育、説得、あるいは、意思決定を一方に押しつけてしまうことなどはリスクコミュニケーションではない。 リスクコミュニケーションにおいては、成果よりもそのプロセスが重要である。リスクコミュニケーションはステークホルダー間の合意形成を達成する共考の社会的技術であるが、そのプロセスにおいて互いの信頼感を醸成し深めることが合意形成には必須である。合意形成のプロセスにおいて深められた互いの信頼感によって、リスク決定の結果が成功であれ失敗であれ、もたらされた現実を誰もが納得して受け入れられるようになるのである。 |

| 新型コロナウイルス感染症の状況 米国のブルッキングス研究所の予測による「日本の死者数」は最悪シナリオで57万人、最良で12万7千人との報道が3/6にでましたが、政府の対応は後手に回っていました。にもかかわらずヨーロッパと比べて日本の死者数は少なく抑えられており、BCGワクチンの接種がコロナによる重症化を防いでいるのではないかとも言われています。一方で市中感染は水面下で拡大していると考えられていますが、PCR検査の少なさから感染拡大の実態が判らないところです。慶応大学病院が感染予防の為に手術前にコロナ症状の無い67名に検査を実施したところ、4名が陽性となり有病率は6%となりました。その割合を元にした神戸大学感染症内科の岩田教授の試算では、東京都の感染者の実数は推定で23万~430万となります。日本の死者数は4/27現在(この数字が正しければ)394人となっており10万人あたり0.31人となっています。(394人/ 1億2596万人 東京都人口13,951,636人 2020.1) |

| 【紙面研修:考えてみよう】 利用者さんから不安を訴えられた時、 どのように受け答えれば「信頼を高める」事になるだろうか。 |

出勤前の体調・体温確認、訪問時や前後の手洗い・うがい・マスクの着用をお願します。

早めの就寝や人混みを避ける等、また、ストレス解消の工夫をお願いします。

利用者さんのストレスにも気を配りながら、コミュニケーションで不安を和らげていきましょう。

| ※マスクやアルコールが事務所にはまだ少々あるので、足りない方は取りに来て下さい。 ※もしヘルパーさんに感染があったとしても、責任をヘルパーさんに問う事はありません。現在(4/28)風邪症状によるお休みのヘルパーさんはいたものの、ヘルパーさん・利用者さんに検査実施による陽性判明者はいません。 ※利用者さんには、必要に応じて換気や手洗いやうがいを促して下さい。 ※以下の文章は利用者さんに配布したものです。 |

| ご利用者の皆様へ(新型肺炎の件) 【感染予防の取り組み】ご安心下さい ヘルパー(及びケアマネージャー)は、以下の取り組みを行っています。 出勤前に体温を測るなどの体調の確認を行っています。 訪問前に、事務所や前のお宅や移動途中の公園等で手洗い・うがいをしたり、アルコール等で消毒を行うなど、衛生に努めています。 ヘルパーに風邪の症状が見られる時は、そのヘルパーの訪問は中止します。 (厚労省の基準では37.5度以上の発熱で出勤停止となっていますが、それよりも厳しく対応しています。) 【訪問時のお願い】ご了承下さい。 必要に応じてマスクを着用させて頂きます。 手洗い・うがいのために手洗い場所をお借りする事があります。 訪問時には、ご利用者さんの体調を伺います。心配な事があればお伝え下さい。 必要に応じてご利用者さんの体温測定をお願いしています。ご協力お願いいたします。 ご利用者さんに手洗い等をうながすことがあります。 【ご利用者の皆様の体調や生活について】 不安のある方はご相談ください。 帰宅時に手洗い等を行って、感染症予防に努めて下さい。 (ご家族の方へ)消毒関連の商品の流通が不足しています。いわゆる“ハイター”(塩素系漂白剤)と呼ばれる商品を水で薄めることで消毒液を作る事ができますので、参考にされて下さい。ドアノブや電話機、テーブルなど手をふれるところの拭き掃除に利用できます(手が荒れるのでご注意下さい)。 |

| 商品名 | 作り方 |

| ハイター キッチンハイター |

水1Lに対して 商品付属のキャップ1杯 |

| ブリーチ キッチンブリーチ カネヨブリーチ カネヨキッチンブリーチ |

水1Lに対して 商品付属のキャップ 半分 |

消毒用の0.05%次亜塩素酸ナトリウム水溶液の作り方(厚労省)

感染予防のためだからと言って、室内に閉じこもりがちの生活をすると、かえって運動不足から体調や介護状態の悪化をまねく恐れがあります。そのため、厚労省も散歩や室内運動を推奨しています。人の少ないところでの外出歩行(必要があればご相談下さい)や、室内での運動に努めて下さい。

| ヘルパーミーティングは非常事態宣中は開催いたしません 利用者さんの状況等・支援計画の変更の必要性の有無等の情報共有は、 随時、電話やメールやラインによって行ってまいります。 |

2020年5月29日 3:40 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 令和2年, 紙ふうせんだより

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

フリーワード記事検索

カテゴリー

最近の記事

紙ふうせん

紙ふうせん(梅ヶ丘オフィス)

●住所:〒154-0022東京都世田谷区梅丘1-13-4

朝日プラザ梅ヶ丘202(MAP)

●TEL:03-5426-2831

●TEL:03-5426-2832

●FAX:03-3706-7601